ふじわら‐の‐さねさだ〔ふぢはら‐〕【藤原実定】

徳大寺実定

(藤原実定 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/04 07:28 UTC 版)

|

|

|

|---|---|

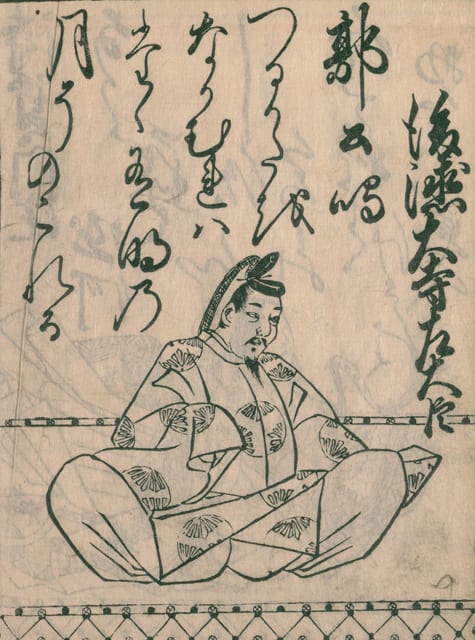

徳大寺実定(『天子摂関御影』より)

|

|

| 時代 | 平安時代後期 - 鎌倉時代初期 |

| 生誕 | 保延5年(1139年) |

| 死没 | 建久2年閏12月16日(1192年2月1日) |

| 別名 | 後徳大寺左大臣 |

| 官位 | 正二位、左大臣 |

| 主君 | 近衛天皇→後白河天皇→二条天皇→六条天皇→高倉天皇→安徳天皇→後鳥羽天皇 |

| 氏族 | 徳大寺家 |

| 父母 | 父:徳大寺公能、母:藤原豪子(藤原俊忠の娘) |

| 兄弟 | 忻子、坊門殿、実定、多子、実全、藤原実家、実守、公衡、公慶、実宴、実任、実印、実快、藤原師長室、藤原通重室、藤原邦綱室、源資賢室 |

| 妻 | 藤原顕長の娘、藤原師長の娘、 上西門院女房備後 |

| 子 | 公綱、公守、公継、公広、公厳、良全母 養子:公方 |

徳大寺 実定(とくだいじ さねさだ)は、平安時代後期から鎌倉時代初期にかけての公卿・歌人。右大臣・徳大寺公能の長男。官位は正二位・左大臣。百人一首では後徳大寺左大臣として知られる。

経歴

永治元年(1141年)に3歳で叙爵(『公卿補任』)、康治3年1月28日(1144年3月4日)に叔母の夫にあたる藤原頼長の邸で元服する(『台記』)。以降、順調に昇進を重ねて、保元元年(1156年)9月に左近衛権中将に任ぜられ、11月9日に従三位に叙されて公卿に列した。保元3年(1158年)に正三位権中納言に任ぜられた。この年、後白河天皇の姉である統子内親王が皇后とされると、皇后宮権大夫に任ぜられた。永暦元年(1160年)に正官の中納言に転じた。長寛2年(1164年)には権大納言へ昇り、翌永万元年(1165年)これを辞して正二位に叙されている。これは『古今著聞集』によれば、同官で越階された藤原実長を越え返すために行ったものだという。ところが、その後12年間にわたって散位に置かれた。中村文は当時の徳大寺家と平家が競合関係[1]にあり、平清盛が実定・実家兄弟を政治的排除の対象にしていたことを指摘している。治承元年(1177年)3月には大納言に還任し、12月に左近衛大将を兼ねた。この除目に関して『平家物語』は実定が平清盛の同情を乞うために厳島神社に参詣したためと伝えているが、実際に実定が厳島を参詣したのはこの2年後の治承3年(1179年)3月のことである。また、当時の貴族の間で厳島参詣が流行になっており、平家との関係に関わりなく多くの貴族が参詣している(実際、実定の同行者に治承三年の政変で更迭された源資賢らも含まれている)。

寿永2年(1183年)には内大臣となる。同年11月に源義仲が法住寺合戦によって政権を奪取した際には、実定は喪中で公務に就けない事実上の休職中だった。これに目をつけたのが折しも義仲と結んで政権奪回を画策していた前関白の松殿基房で、基房は僅か12歳の嫡子・師家を藤氏長者とするために、実定から一時的に内大臣の職を借官する形で師家の摂政内大臣就任を実現させた[2]。しかし翌年1月には義仲が敗死したことで基房・師家父子は失脚、実定は復官する。

文治元年(1185年)10月、源義経と後白河法皇による源頼朝追討宣旨発給に一度は賛同したものの、翌月には義経は都落ちする。その後、意外にも他ならぬ頼朝の推挙で議奏公卿に指名された[3][4]。文治2年(1186年)10月に右大臣、文治5年(1189年)7月には左大臣となり、九条兼実の片腕として朝幕間の取り次ぎに奔走した。「後徳大寺左大臣」は祖父の徳大寺実能が「徳大寺左大臣」として知られていたことに由来する。

だが、左大臣就任後は、病気がちとなり、大臣の辞任を引換に後継者である三男公継の参議任命を望むようになる。建久2年(1191年)6月20日、病のため官を辞して出家、法名は如円。7月17日に実定の希望通りに公継が参議に任ぜられた。同年閏12月16日に薨去した。享年53。その死について『吾妻鏡』は「幕下(頼朝)殊に溜息し給う。関東由緒あり。日来重んぜらるる所也」と書いてあり頼朝の信頼ぶりがうかがえる。

歌人として

詩歌管絃に優れ、教養豊かな文化人だったと伝わる。また文才があり治承・寿永年間(1177年 - 1185年)の行幸に関する記録の抄録『庭槐抄』(別名『槐林記』)を残した。他にも『掌函補抄』10巻の著述が存在したらしいが、現存していない。

『著聞集』129に「風月の才人にすぐれ」と記されるように漢詩をも能くしたが、特に和歌の才能に優れた。嘉応2年(1170年)10月9日の『住吉社歌合』、治承2年の『右大臣藤原兼実家百首』など、多くの歌合・歌会に参加している。実定の家集を『林下集』といい、『千載和歌集』『新古今和歌集』以下の勅撰集にも73首が入集している。

なお、実定の和歌活動は平家との政治的競合に敗れて散位に留め置かれ、沈淪を余儀なくされた永万-治承年間に集中している。しかし晩年は作歌にあまり精力的ではなく、精進を怠ったことを後に俊恵に批判されている。

百人一首

- ほととぎす鳴きつる方をながむれば ただ有明の月ぞ残れる(「千載和歌集」夏161)

系譜

- 父:徳大寺公能

- 母:藤原豪子 - 藤原俊忠の娘

- 妻:藤原顕長の娘

- 男子:徳大寺公綱 - 少将

- 妻:藤原師長の娘[5]

- 男子:徳大寺公守(1162-1186) - 正四位下右中将

- 妻:上西門院女房備後

- 三男:徳大寺公継(1175-1227) - 従一位左大臣

- 生母不明の子女

- 養子

- 男子:公方 - 実は公源の子

関連作品

- テレビドラマ

脚注

- ^ 実定の権大納言辞任は六条天皇即位の直後にあたるが、六条天皇の生母を出した伊岐氏は徳大寺家の家司であったことから徳大寺家は外戚に准じる立場にあり、自己の縁戚である憲仁親王(後の高倉天皇)の擁立を意図する清盛にとっての政治的障害になっていたとする。また、高倉天皇の大嘗会に奉仕する女御代に実定の娘が選ばれながら突如清盛の娘に差し替えられた事(『兵範記』仁安3年7月30日・8月28日条など)、実定が清盛の側近である藤原邦綱の娘(母親は実定の妹)と縁組しようとした際に清盛が阻止に動いた事(『玉葉』治承元年11月11日条・『愚昧記』同年11月15日条)など、実定の政治的復権につながりうる動きには掣肘が加えられている。

- ^ 九条兼実の『玉葉』寿永2年11月23日条に、「内大臣非解官、借用云々、凡闕官ハ、所謂死闕、転任、辞任也、借官始之当今、禅門(基房)之計、可然々々」と記し、続いて師家の借官と摂政内大臣就任の経緯が記されている。

- ^ 頼朝追討宣旨発給の経緯について頼朝は、妹婿の一条能保から「都人の伝言」として報告を受けているが、その情報は後白河院の諮問に対する経宗、兼実、実定、経房の奏上内容や院近臣の動向に触れるなど極めて詳細なものだった(『吾妻鏡』11月10日条)。能保が鎌倉にいながら朝廷中枢に関わる情報を得られた理由について、佐伯智広は能保の母が徳大寺公能の娘であることから、実定が表向きは追討宣旨発給に賛同しながら、密かに甥の能保と通じていたのではないかと推測している。議奏指名後に実定が越前国、弟の実家が美作国を知行国として獲得しているのは、情報提供に対する報奨とも考えられる(佐伯智広「一条能保と鎌倉初期公武関係」『古代文化』564、2006年)。

- ^ 実定と頼朝の繋がりは一条能保との関係に加えて、統子内親王(上西門院)が皇后宮であった時に皇后宮権大夫と同権少進を務め上下関係にあったことが知られている。なお、上西門院と実定の繋がりは以後も長く続き、女院の女房であった備後局が実定の後継者である公継の生母となり、その公継も上西門院の御給によって叙爵されている。

- ^ 徳大寺公守の母を藤原顕長の娘ともする。

参考文献

- 中村文『後白河院時代歌人伝の研究』笠間書院、2005年 ISBN 4-305-70296-7、42-70頁

関連項目

- 藤原実定のページへのリンク