有人飛行打ち上げ競争

1961年、旧ソ連が人類初の有人宇宙船ボストーク1号打ち上げ

旧ソ連は、1961年4月12日、史上初の有人宇宙船ボストーク1号を打ち上げました。人類で初めて宇宙を飛んだ宇宙飛行士ユーリ・A・ガガーリンが語った「地球は青かった」という言葉は世界中に伝わり有名になりました。この1人乗りのボストーク宇宙船は、1963年6月には女性初の飛行士ワレンチナ・V・テレシコワの宇宙飛行を実現させて、プロジェクトを終えました。さらに旧ソ連は1964年から2、3人乗りのボスホート宇宙船を打ち上げ、1965年にはアレクセイ・A・レオーノフが人類史上初の宇宙遊泳を行ないました。

ユーリ・A・ガガーリン。1時間48分にわたり宇宙飛行を行ないました。

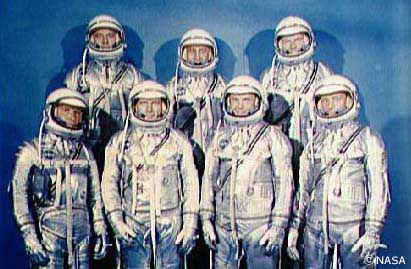

アメリカは、7人の宇宙飛行士によるマーキュリー計画を実施

ガガーリンの宇宙飛行の3週間後、アメリカはアラン・B・シェパード飛行士を乗せたマーキュリー宇宙船を打ち上げ、弾道(だんどう)飛行を行ないました。これがマーキュリー計画のはじまりです。以降、グリソムがアラン・B・シェパードと同じく弾道飛行、そしてついにジョン・H・グレンが1962年2月にアメリカ初の有人軌道飛行に成功し、地球を3周しました。計画は1963年まで続き、合計6機の宇宙船が打ち上げられましたが、それぞれの宇宙船の名前にはすべて「7」(セブン)という数字がつけられていました。これは計画に参加した7人の宇宙飛行士たちの団結と友情をあらわしています。彼らはトム・ウルフの小説「ザ・ライトスタッフ」の中で「ライトスタッフ」と呼ばれました。

実験をくり返す「ジェミニ計画」から月着陸をめざす「アポロ計画」へ

1961年、アメリカは有人月探査を目的とするアポロ計画の推進(すいしん)を決めましたが、その前段階として2人乗り宇宙船のジェミニ計画を実施しました。ジェミニ計画のねらいは、月着陸のための訓練(くんれん)です。1965年から1966年にかけて10機が打ち上げられ、ランデブーやドッキングなどの実験をくり返しました。そしてアメリカは、1968年10月、アポロ宇宙船による初めての有人飛行を成功させ、アポロ計画をさらに推し進めました。

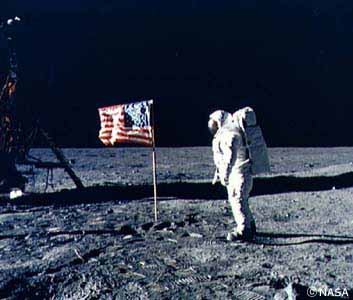

1969年7月20日アポロ11号が人類史上初の月面着陸に成功

1969年7月16日にケネディ宇宙センターを飛び立ったアポロ11号は、1969年7月20日(日本時間:21日)に「静かの海」と呼ばれる月面の平地に着陸しました。長い間人類が夢見てきた月への到着に成功したのです。アームストロング船長とオルドリン飛行士は、約21時間月に滞在し、観測装置の設置や岩石標本の採集を行ないました。その後、アポロ宇宙船は17号まで打ち上げられ、電源故障で引き返した13号をのぞいて計12人が月面を探査しました。全世界の人々を感動させたアポロ計画は、1972年にその幕をとじました。

月面にしるされたアームストロング船長の「第一歩」(アポロ11号)

旧ソ連は「サリュート」「ミール」アメリカは「スカイラブ」で宇宙実験を実施

1971年に旧ソ連は世界初の宇宙ステーション、サリュートを打ち上げました。旧ソ連は早くから有人宇宙飛行の目標を地球周辺軌道においていたのです。この宇宙ステーション計画に使用するために開発されたのがソユーズ宇宙船で、1967年の第1号打ち上げ以来、数多くのソユーズがサリュートにドッキングして、いろいろな宇宙実験が行なわれました。サリュートに続く旧ソ連の新たな宇宙ステーションは「ミール」と呼ばれ、1987年に打ち上げられたサービスモジュール(居住室)から、その後クバント、クリスタルなどの実験モジュールが接続され、その後8年間にロシアが中心となってスペクトル、プリローダという実験モジュールを接続して、1995年にミールを完成させました。一方アメリカは、アポロ計画終了後、1973年にスカイラブ計画を実施しました。空飛ぶ小実験室スカイラブには、3機のアポロ宇宙船がドッキングして、医学・生理学上の実験や気象・地質の観測などが行なわれました。

中国、神舟5号で有人宇宙飛行に成功

中国は1990年代から、神舟計画(プロジェクト921)で有人宇宙飛行を実現させるための実験を続けてきました。そして2003年10月15日、酒泉衛星発射センターから長征2Fロケットで、中国初の有人宇宙船、神舟5号が打ち上げられました。衛星は地球を14周したあと再突入モジュールが大気圏に再突入、内モンゴルに着地しました。中国は、旧ソ連(ロシア)、アメリカに次いで世界で3番目に有人飛行を成功させた国になったのです。このことで宇宙開発において、軍事、民生の両面で中国の国際的な影響力が増すと見られています。将来的には月への飛行および着陸を目指すとされています。

有人飛行打ち上げ競争と同じ種類の言葉

- 有人飛行打ち上げ競争のページへのリンク