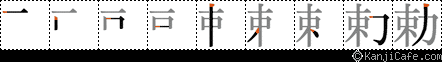

ちょく【勅〔敕〕】

ちょく【勅】

みこと‐のり【詔/▽勅】

勅

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/13 17:20 UTC 版)

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2023年2月)

|

勅(ちょく/みことのり)は、天子(皇帝・天皇)の命令、またはその命令が書いてある文書。特にこの文書形式のものを勅書(ちょくしょ)と言う。なお、秘密裏に行われるものを密勅(みっちょく)という。

日本

主に、特定の人物・組織などを対象に、天皇の意思を伝えるために用いられた。なお、口頭によるものを勅語(ちょくご)と言う。

『日本書紀』などに由来が求められるが、金石文としては天武天皇の時代に改葬された船王後の墓誌に、船王後が舒明天皇より勅によって位を与えられたことが記載されている。

大宝律令の制定後は公式令に基づいて出された勅旨などの勅書のことを主に指した。

また、奈良時代の天平宝字8年(764年)には勅および勅書の遂行と天皇および宮中の用度を担当する勅旨省(ちょくししょう/てしのつかさ)が設置されていたことがあるが、延暦元年(782年)の行政整理の際に造宮省とともに廃止されている。

関連項目

勅

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 07:19 UTC 版)

勅も詔書と同じく天皇の言葉であり、その用途は詔書より広かった。摂政や関白に随身を賜い、皇子に姓を賜い、内親王を三后に準じて封戸を充てる類いはどれも勅書を用いた。令義解に所謂「尋常の小事を勅と為す」ものがこれに該当した。 勅書を施行する手順はほぼ詔書と同じであり、以下のとおりであった。 初め侍従もしくは内侍が勅を奉じて中務省に宣送する。『新儀式』によれば大臣が命を承けて内記に起草を令するともいう。 中務省は勅書の正文を内侍に付して天皇に覆奏する。 覆奏の後、中務省で卿・大輔・少輔が署名し、中務省印を押し、これを留めて案と為す。 中務省に留める案とは別に一通を写して押印・署名をし、太政官に送る。『令集解』によれば少輔以上から太政官に送る。 太政官では天皇への覆奏を行わず、中務省より来た勅書の後ろに直に大弁以下少弁以上が連署してこれを太政官に留めて案と為す。 太政官に留める案とは別に一通を写し、これを施行する。「奉勅旨如右」の文言以下を弁官の史が書き入れる。 およそ勅書はその文言を直写してこれに弁官と史官の姓名を署し外印を捺し官符を副えて下すのを正則とする。諸国に行下すべき勅書は謄勅の官符を用いる。これは謄詔の方法と同様である。以上。 公式令の勅旨式には、御画日や御画可について書かれていない。諸書をみると、『新儀式』に「勅書に御画日御画可なし」とあり、また『北山抄』勅書条に「公式令に御画日可などのこと見えず。しかして『年中行事』に、詔書・勅旨みな画日を用い覆奏の文には画可すと。このこと拠る所なし。しかれども古来御画日あり、また詔書に準ず。太政官の覆奏、未だその意を知らず」とある。したがって勅書に御画日や御画可がないのが旧式であったと考えられる。 詔書と勅書では署名に違いがあった。中務省においては、詔書に卿・大輔・少輔の三人とも署名の上に「中務」の字を冠して位臣姓名を署したその下に各々「宣」「奉」「行」の字を書き入れたが、勅書には卿のみが中務の字を冠して大輔・少輔はその字を省き、位姓名を署すだけであって、臣の字や宣奉行の字を書き入れなかった。また太政官においても、詔書に太政大臣・左大臣・右大臣・大納言四人が官位臣姓名を署したが、勅書にはただ大中少弁と史官の官位姓名を書き入れて施行した。これは詔勅の軽重の違いを示すものであった。 衛府および兵庫のことを処分するため捷径に諸司に勅する場合はその本司から覆奏して中務省は奏しなかった。また緊急時に勅書を出す暇がない場合や、太政官を経由すると遅緩する恐れのある場合は、中務省がまず「勅(云々)」の状を記載してこれを所司に移文し、用件を実行させ、その後で正式の勅書を行下した。 天皇は諸臣からの上表や論奏などに答えるために勅書を与えることがあり、これを勅答といった。新任の大臣の上奏には三度にわたる勅答があり、それ以外はその都度に勅答があった。勅答は、中納言か近衛中将に勅書をもたせて派遣し、その邸宅において与えた。 緊急の勅旨は太政官を経由せず、中務省が所司に移して事を行い、その正規の勅旨は後で施行した。細事の勅旨は中務省が勅状を記して弁官に申し送り、施行の日になって勅旨と称した。勅旨交易や勅旨田などがこれに該当した。そのほかに別勅や口勅があった。別勅は太政官を経由せずに勅旨を施行した。口勅は勅命を口頭で通達するものであって、天皇みずから宣うか、あるいは諸司に命じて勅旨を伝宣させた。また天皇自筆の勅書もあった。 皇太子が監国している時は令旨を勅旨に代えた。

※この「勅」の解説は、「詔勅」の解説の一部です。

「勅」を含む「詔勅」の記事については、「詔勅」の概要を参照ください。

敕

勅

敕

勅

「勅」の例文・使い方・用例・文例

敕と同じ種類の言葉

- >> 「敕」を含む用語の索引

- 敕のページへのリンク