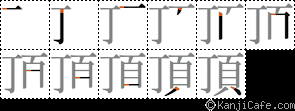

いただき【頂】

いただき【頂き/▽戴き】

戴き、頂き

いただき【イタダキ】(食用作物)

| ※登録写真はありません | 登録番号 | 第11087号 |

| 登録年月日 | 2003年 3月 17日 | |

| 農林水産植物の種類 | 稲 | |

| 登録品種の名称及びその読み | いただき よみ:イタダキ |

|

| 品種登録の有効期限 | 20 年 | |

| 育成者権の消滅日 | ||

| 品種登録者の名称 | 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 | |

| 品種登録者の住所 | 茨城県つくば市観音台三丁目1番地1 | |

| 登録品種の育成をした者の氏名 | 上原泰樹、小林陽、清水博之、太田久稔、三浦清之、福井清美、大槻寛、小牧有三、笹原英樹 | |

| 登録品種の植物体の特性の概要 | ||

| この品種は、「収4885(後の「どんとこい」)」に「収4695」を交配して育成された固定品種であり、育成地(新潟県上越市)における成熟期は晩生の早、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi-iの水稲、粳種である。草型は中間、稈長はやや短、細太はやや太、剛柔は剛、止葉の直立の程度はやや立である。穂長はやや短、穂数はやや少、粒着密度はやや密、穎色は黄白、ふ先色は黄白-黄である。芒の有無と多少は稀、芒長は極短、芒色は黄白-黄である。玄米の形はやや円、大小はやや大、精玄米千粒重はやや大、玄米の見かけの品質は上の下、光沢は良、食味は上の中である。水稲・陸稲の別は水稲、粳・糯の別は粳、出穂期及び成熟期は晩生の早、障害型耐冷性は弱、穂発芽性は難、耐倒伏性は強、脱粒性は難、収量は多である。いもち病抵抗性推定遺伝子型はPi-i、穂いもちほ場抵抗性は中、葉いもちほ場抵抗性はやや強、白葉枯病抵抗性品種群別は金南風群、白葉枯病ほ場抵抗性は中、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稲型(+)である。アミロース含量は中、蛋白質含量はやや低である。「日本晴」と比較して、穂発芽性が難であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi-iであること等で、「アキニシキ」と比較して、稈長が短いこと、精玄米千粒重が大きいこと、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi-iであること等で区別性が認められる。 | ||

| 登録品種の育成の経過の概要 | ||

| この品種は、平成元年に北陸農業試験場(現独立行政法人農業技術研究機構、新潟県上越市)において、「収4885(後の「どんとこい」)」に「収4695」を交配し、4年に雑種第4代で個体選抜を行い、以後、系統育種法により固定を図りながら特性の調査を継続し、12年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。 | ||

嶺

| 名字 | 読み方 |

| 嶺 | いただき→みね |

| 嶺 | みね→いただき |

| 頂 | いただき |

頂

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 頂 | いただき |

嶺

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 嶺 | いただき |

いただき

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/02 06:09 UTC 版)

| いただき | |

|---|---|

| 別名 | ののこめし |

| 発祥地 |  日本 日本 |

| 地域 | 弓ヶ浜半島 |

| 関連食文化 | 日本料理 |

| 誕生時期 | 明治中期 |

| 主な材料 | |

| 665 kcal (2784 kJ)[1] | |

いただきは鳥取県弓ヶ浜半島で古くから親しまれている郷土料理[2]。大きな油揚げの中に生米や野菜を詰めて、ダシ汁で炊き上げた料理である[2]。外観は稲荷寿司に似るが、調理法と味は全く異なる[2][3]。ののこめしとも呼ばれる[3][4][5]。

歴史

明治の中期頃、境港市にある寺の住職が福井県の寺で精進料理として出された油揚げを気に入って持ち帰り、米や野菜を詰めて炊いたのが始まりだと言われている[2]。

米が貴重な時代に少量の米で満腹になるよう、たくさんの具材を入れるよう工夫された料理だと言われている[6]。使用する具材、味付け、つくり方などは各家庭によって異なり、代々伝わるその家庭の「おふくろの味」として地域に定着していった[3][6]。

野菜以外に鶏肉を入れることもあり、昭和30年代から昭和40年代にかけての境港市では赤貝を入れたり、赤貝の煮汁で炊くこともあった[6]。

境港市では学校給食としても提供されている[5]。

2011年に市民団体米子いただき・がいな隊が設立され、いただきの広報活動を行っている[2]。

名称の由来

名称の由来には諸説ある[2]。いただき、ののこめしの名称の違いは地域によるものである[3]。

- いただきは、何か特別な行事があった時に各家庭で作り、近所に振る舞っていたが、米が貴重な時代にはたいそうな御馳走とされていたため、もらうほうが感謝の意を込めて「いただく」と言っていたことから名づけられた[2][3]。

- 大山の頂上に形が似ているところから頂(いただき)と呼ばれるようになった[2]。

- 弓ヶ浜半島は「伯州綿」(伯耆の木綿)の産地としても知られるが、綿を入れた袢纏「布子(ぬのこ)」と外観が似ていることから、「ぬのこ」となり、それが訛って「ののこ」「ののこめし」と呼ばれるようになった[3]。

出典

- ^ “いただきのレシピ”. 味の素. 2022年6月14日閲覧。

- ^ a b c d e f g h “いただき”. 鳥取県. 2022年6月14日閲覧。

- ^ a b c d e f “探県記 Vol.140 ののこめし(2019年4月)”. 山陰いいもの探県隊(JR西日本). 2022年6月14日閲覧。

- ^ “マックスバリュ JU 米子髙島屋店が鳥取県米子市にオープン、こだわりの地場商品などを揃える”. リテールガイド (2022年6月10日). 2022年6月14日閲覧。

- ^ a b 『マンガ・クイズつき『桃太郎電鉄』で学ぶ47都道府県地理・歴史攻略』学研プラス、2022年、151頁。ISBN 978-4059199564。

- ^ a b c “いただき 鳥取県”. 農林水産省. 2022年6月14日閲覧。

外部リンク

- 米子いただき・がいな隊 (yonagoitadaki.gainatai) - Facebook

いただき+

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/18 10:07 UTC 版)

『いただき+』(いただきプラス)はフジテレビ系列及びBSフジで放送されていたミニ番組。2006年10月放送開始。2010年3月放送終了。全農の一社提供。

概要

- 毎週ひとつの食材・食品をテーマに、それを取り巻く人々・環境を紹介する。ナレーターは前番組『ヤサイ、サイタ。』に引き続き室井滋。ヤサイ、サイタ。で登場したオリジナルキャラクターも引き続き登場していた。

- 2009年度よりハイビジョン制作に移行し、地上アナログ放送ではレターボックス形式で放送されていた。

放送時間

地上波

- 2009年3月まで:フジテレビ系列 毎週月曜日 19:54~20:00

- 2009年4月~2010年3月

BSデジタル

- BSフジ:毎週日曜日 20:55~21:00

| フジテレビ系 月曜19時台ミニ番組 | ||

|---|---|---|

| 前番組 | 番組名 | 次番組 |

|

いただき+

|

||

| フジテレビ 土曜17:25-17:30 | ||

|---|---|---|

| 前番組 | 番組名 | 次番組 |

|

15:30-17:30 土曜ワイド

(2009年4月より5分短縮) |

いただき+

|

15:25-17:30 土曜ワイド

(5分拡大) |

いただき

岣

嶁

巓

巔

巔 |

|

頂

頂 |

顚

顛

「いただき」の例文・使い方・用例・文例

- 配達料は別途にいただきます

- とてもたくさんいただきました.これ以上はとても食べられません

- 「デザートはいかがですか」「ええ喜んでいただきます」

- お礼の手紙をいただきありがとうございます

- まずは私の父に会っていただきたい

- ABC航空をご利用いただきありがとうございます

- 失礼ながら無断で電話を使わせていただきました

- スピーチのあとで2,3コメントをいただきたいのです

- スミスさんを呼び出していただきたいのですが

- 「コーヒーもう1杯いかがですか」「せっかくですが,もう十分いただきました」

- 専門家としてのご意見をいただきたい

- 「スープのおかわりはいかがですか」「ありがとうございます.もう少しいただきます」

- われわれを非難するのをやめていただきたいものです

- できれば一人にしていただきたい

- 「コーヒーをお飲みになりますか」「ぜひいただきたいです」

- 「ワインをもう少しいかがですか」「はい,いただきます」

- お土産としてホームウェアをいただきました。

- おいしくいただきました。ありがとうございます。

- 先日は、Melodia Industriesの営業担当者の職にご応募いただき、ありがとうございます。

- 御社よりInglis博物館へ、引き続きご支援いただきありがとうございます。

固有名詞の分類

- いただきのページへのリンク