ほづみ‐しげとお〔‐しげとほ〕【穂積重遠】

穂積重遠

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/09 03:09 UTC 版)

|

穂積 重遠

ほづみ しげとお

|

|

|---|---|

|

|

| 生年月日 | 1883年4月11日 |

| 出生地 |  大日本帝国・東京府(現・東京都) 大日本帝国・東京府(現・東京都) |

| 没年月日 | 1951年7月29日(68歳没) |

| 死没地 |  日本・東京都文京区 日本・東京都文京区 |

| 出身校 | 東京帝国大学法学部卒業(現・東京大学法学部) |

| 前職 | 帝国学士院会員 |

| 現職 | 最高裁判所裁判官 |

| 称号 | 勲一等旭日大綬章 |

| 配偶者 | 穂積ナカ |

| 親族 | 祖父・渋沢栄一(貴族院議員) 叔父・阪谷芳郎(大蔵大臣) 叔父・穂積八束(貴族院議員) 父・穂積陳重(枢密院議長) 義父・児玉源太郎(文部大臣) 弟・穂積真六郎(参議院議員) 義兄・兒玉秀雄(文部大臣) 義弟・児玉九一(広島県知事) 義弟・木戸幸一(内務大臣) 義兄弟・石黒忠篤(農商大臣) 従弟・阪谷希一(貴族院議員) 従弟・渋沢敬三(大蔵大臣) |

| 在任期間 | 1944年7月22日[1] - 1945年8月28日 |

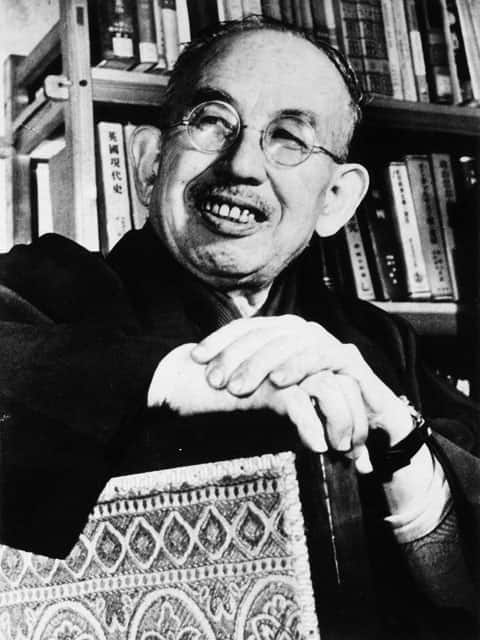

穂積 重遠(ほづみ しげとお、1883年(明治16年)4月11日 - 1951年(昭和26年)7月29日)は、日本の法学者。専門は民法。東京府出身。東京帝国大学教授・法学部長、最高裁判所判事を歴任し、「日本家族法の父」といわれる。東宮大夫兼東宮侍従長。男爵。勲一等旭日大綬章。

穂積陳重の長男、渋沢栄一の孫。実業家、政治家の渋沢敬三と政治家の阪谷希一は母方の従兄弟にあたる。岡田朝太郎に師事[2]。弟子に中川善之助、来栖三郎など。

人物

1883年4月11日 、穂積陳重の長男として東京に生まれる。母は渋沢栄一の娘、歌子。栄一にとっては初孫となる。

妻は児玉源太郎の三女、ナカ。西洋史学者で大東文化大学長を務めた穂積重行は長男、国文学者の岩佐美代子は娘。娘・和歌子の夫は八十島義之助。

1951年7月29日、満68歳(享年69)で死去。

少年時代

子供時代、祖父の渋沢栄一の影響で論語に興味を覚えた。後にそれに関する著書もある。大学時代に宇野哲人が家庭教師であったが、家庭的論語講義をしたという。東京高等師範学校附属小学校(現・筑波大学附属小学校)、同附属中学校(現・筑波大学附属中学校・高等学校)時代は、鳩山秀夫や杉村陽太郎と親しかった。成績も優秀であったが、柔道に熱心であり、寒稽古に欠かさず出席した。

音楽にも興味があった。一高時代には校歌を作詞し、その「都の空に」は後に学徒出陣の際に歌われることになる。1902年、母校である東京高師附属中学校の校歌「桐陰会会歌」の制定を提唱した。

東京大学時代は父の影響もあり、民法や社会問題に興味を覚えた。勉強法の記録が残っており、父の戒めとして「勉強度にすぐることなかれ、不規則な勉強をする勿れ、勉強して夜を徹することなかれ、毎日怠らず勉強せよ」[3]とある。鳩山秀夫は最優等生と紹介され、重遠は大学の双璧とある。この2人は大学に残ることになる。卒業時は前者が92点、重遠は90点であった。また、大学時代の趣味は「観劇」「柔道」「水泳」「徒歩」とある。徒歩とは山登りであった[4]。

教職時代と留学

小学校時代から同級であった鳩山秀夫とは、1908年の東京帝国大学卒業と共に同大学講師に採用された。同年に児玉仲子と結婚する。「結婚届出同日主義」をもっており、母の歌子を驚かせた。

ドイツ法の原書講読を受け持ったが、学生の中には後に同僚となる若き日の田中耕太郎が含まれていた。1910年3月には助教授に昇任し、1912年7月には欧米留学の辞令が発せられている。

1912年10月24日東京を旅立ち、目的地のドイツのボンに12月16日到着。その地では先に留学していた鳩山秀夫が出迎えた。講義を聞くだけでなく、ドイツ婦人からドイツ語とダンスを習った。翌年4月にはベルリンに移った。視察も多く「刑事博物館」「東方文化研究所」「幼年裁判所」「幼年者救護会」「小児食堂」「ペスタロッチ・フレーベル館」など視察している。1914年5月31日まで滞在、6月にはパリに居を移したが、この時も社会見物に精を出している。

ほどなく第一次世界大戦が勃発、1914年8月16日にパリからロンドンに移った。ロンドンでは裁判所、陪審員がいる「素人裁判所」を見学している。1915年11月3日の汽船でロンドンを去り、アメリカへ主としてハーバード大学のあるケンブリッジで過ごした。判例を素材にした問答式の授業法に興味をもった。1916年1月11日、この地を去りサンフランシスコ経由で横浜には2月22日に着いた。留学の成果としては第一に著書「戦争ト契約」であるが、ドイツと米国で学生生活を味わったこと、社会事業を観察したこと、社会教育の重要性に気付いたこと、婦人問題である、と述べている[5]。

「戦争と契約」から「離婚制度の研究まで」

留学時の研究に『戦争ト契約』がある。民法以外の研究は少ないが、将来起こるかもしれない日米開戦の際にどういう態度をとるかという実際上の利益にも言及している。日本に留まっていた妻が送った新聞記事を基として『婚姻予約判決の真意義』という彼らしい研究ができた。「フェミニズム」などを執筆したが、「婦人問題講話」は女権拡張の延長線上にあるものである。外に法理学大綱と親族法大意という教科書を書いた。彼はその後「法理学」の研究から離れる。『離婚制度の研究』は900頁を超える大著である。雑誌「改造」に書いた「三くだり半の話」が機縁になって書いた研究である。この本は離婚法研究の古典となった[6]。

立法と社会教育・社会事業・関東大震災

民法改正の要綱作成のために、親族編、相続編に種々の調査を提案した。平塚らいてう、高群逸枝などの運動家を支援した。また、弁護士法の改正(1933年)へ情熱を注ぎ、性別条件をなくした。「児童虐待防止法」(1933年)を制定したが、これは戦後に児童福祉法に吸収された。関東大震災時は、東京にいて無事であったが、親戚縁者の無事を確認して大学に向った。学生の証言によると、重遠も来て、情報局ができ、指導したという。救援活動の中から、「帝都震災火災系統地図」ができた。震災後の借地、借家調停の問題から、借地借家調停法ができ、日本橋区の調停を担当した。賀川豊彦らは、上野にセツルメントを作り、法律相談を積極的に引き受けた。彼はどちらかというと、人情・法学的にやわらかく包んでいく方で、常識的にやっていたようです、という記録がある。セツルメントの中に唱歌指導というのがあり、「このような平和なのどかな心地よいことは穂積先生の人柄の影響だろう」ともある。しかしセツルメントは左翼化して、1938年には関係学生が警視庁特高部に出頭を命ぜられて、当人の承認を得て解散した[7]。

社会教育協会

1925年、小松謙助らが作った社会教育協会は、相談の結果、重遠が理事長となった。この協会の主な仕事は出版と講演であった。また、特殊学校として、東京家庭学園を設置した。それは白梅保母学園となり現在は大学院、大学、短期大学、高等学校、中学校(高等学校一貫制)、幼稚園を有する学校法人白梅学園に発展した(白梅学園大学参照)。1945年8月まで理事長をつとめ、死に至るまで、会長職にあった[8]。

講義ぶり、ラジオ放送、女性法律家の養成

東京大学セツルメントは社会事業の一つであるが、それをよく理解していた。

講演や夏期大学に精を出した。旅行先でも講演し、宇和島、鹿児島、朝鮮、満洲、樺太、松江などにいって講演した。また、女性法律家の育成に力を入れ、明治大学女子部の創設がある。1929年から明治大学専門部に女子部が開設された。入学者は150名であったが、1932年に卒業できたのは、54名であった。1936年から高等文官試験司法科を受験することができるようになったが、1938年になって初めて女性3名が合格した。はっきりした記録はないが、戦前からラジオ講演をしていた。現在レコードを聞いても、絶妙な間合いであり、美声は心地よく響くという。その一方で、父の陳重は講義調を脱しえなかった。

また重遠は公民科の教科書を編集した[9]。

東京帝大法学部長

1931年、満洲事変がおきた。大学の法学部長を3回務めている(1930年-1933年、1936年-1937年、1939年-1942年)。小田村事件の処理に加え経済学部の内紛から起きた平賀粛学にも遭遇し、京都帝大の滝川事件、紀元二千六百年事業、新体制運動、学徒出陣などの難問があった。

文化人・重遠

女権拡張に好意的だったことから、女好きと皮肉られることがあった。留学時代に記していた『英独観劇日記』にはマダム・バタフライの三浦環に次第にひきつけられてきたと書いているが、これはほぼ同時期にオペラ留学していたドイツから戦火を避けてイギリスに移り、そこでの成功を背景アメリカに移りボストンで初めてオペラ『蝶々夫人』を演じて一斉を風靡した三浦の足跡を、まるで追うようにして穂積もまたイギリス経由でボストンに至ったことを述べたものである。1942年の非常時にこの本を刊行したことについて、東宝の渋沢社長から[要検証]要求があったというが、大村敦志は非常時だから、余裕を持とうと思ったのだろうとしている。戦後に出版した『歌舞伎思出話』には、二代目市川左團次を贔屓にしていたことなどが綴られている。

古今の百人一首を蒐集していたが、戦災で焼失した。また古い川柳や笑い話に興味があり、時に講演に応用したりした。和歌も詠んだ。自由画、通俗文学、朝鮮文化、聖書、フランス語などにも興味を持った[10]。

皇室と最高裁判所

1945年8月 東宮大夫、東宮侍従長に就任した。次女・美代子が4歳時から照宮の学友だった縁からという。1933年ころから、皇后、皇太后へ進講している。また、1936年には講書始で「ギールケ著ドイツ団体法論」について進講し、外にも進講した。東宮侍従長人事に関しては、1945年8月7日木戸幸一内大臣が昭和天皇に内奏し、天皇は「穂積とは重遠か、彼ならよし」との言葉があった。日光に疎開していた皇太子を訪れ、終戦を迎えた。当時の日記が残っている。皇太子の帰京には3か月かかった。皇太子の教育機関である御学問所の総裁でもあり、東宮御教育参与でもあった。皇太子の家庭教師としてのエリザベス・ヴァイニング起用に関しては、穂積の頭越しの決定だったので、ヴァイニングとはややギクシャクしたものがあった。戦後は、英国留学時代を思い出し「アワ キング」(Our King) という言葉を使い、皇太子には常に「アワ キング」であって欲しいと思っていたとも言われる。しかし、圧力があり、1949年2月、最高裁判事に転出した。裁判官任命諮問委員会が廃止されてから初の最高裁判事誕生である。替わって東宮御教育参与になったのは、小泉信三であった[11]。

1937年、帝人事件に際し友人である大久保偵次(当時大蔵省銀行局長)の特別弁護人になったことがあるが、裁判官は初めてであった。任期は4年ほどの予定であったが、予想外の死により2年余りとなった。その間、要求によりアメリカ視察旅行を行っている。最高裁判所時代に刑法200条の違憲説(少数意見)を主張した(昭和25年(1950年)10月11日(尊属傷害致死)及び同年10月25日(尊属殺)の判決)。彼の意見は「孝は百行の基」であるのは新憲法下でも不変であるが、かのナポレオン法典の「子は年齢の如何にかかわらず父母を尊敬せざるべからず」や、殺親罪重罰規定によって、親孝行を強制せんとするは、法律の限界を越境する法律万能思想であって、かえって孝行の美徳の神聖を害するものといってよかろう」というものであった[12]。なお、彼の死後、刑法200条は1973年4月4日の大法廷判決により違憲と判決が下り、1995年に正式に削除された。

1950年、アメリカに司法制度視察に向かう。帰国後、同年11月28日、昭和天皇、香淳皇后に司法制度視察に関する進講を行った[13]。1951年7月29日死去。翌30日、天皇、皇后の御使として入江相政が新宿区払方町の自宅に遣わされ祭粢料を賜い、霊前に菓子を供えた[14]。

家族と家庭生活

子煩悩であり、それは旅行の時の、子供への手紙に窺える。夏は避暑地にでかけ、水泳が好きであった。家庭内で家族で論語を読んでいたという。酒もタバコも嗜まなかったが、酒席には和やかに加わっていた。また、健啖家でもあった。毎年家族の写真を撮影していた。妻はかなり活動的であることは、妻の日記に見える。

3人の弟がおり、次弟の貞三は早逝している。年子の弟・律之助は海軍の技術将校で、造船少将まで昇進している。同じ時期にフランスに留学していて、マルセイユで重遠を出迎えた。末弟・真六郎は、朝鮮総督府に勤務する植民地官僚であった。1920年に旅行した時は新義州の税務局長をしていた。殖産局長を最後に退官し、民間人になったが、終戦に際して日本人世話会の会長として引揚げを指揮した[15]。

経歴

- 1894年 - 高等師範学校附属小学校(現・筑波大学附属小学校)卒業

- 1901年 - 高等師範学校附属中学校(現・筑波大学附属中学校・高等学校)卒業

- 1904年 - 旧制第一高等学校卒業

- 1908年 - 東京帝国大学法学部卒業

- 1908年 - 東大講師

- 1910年 - 同助教授

- 1916年 - 欧米留学後、教授となる。家族法の権威。

- 1917年 - 東京帝国大学総長の推薦により 法学博士。

- 1926年 - 父の死去の後に男爵を襲爵。

- 1937年 - 帝国学士院会員

- 1944年 - 貴族院議員(1945年8月28日辞職[16])

- 1945年 - 東宮大夫兼東宮侍従長

- 1949年 - 最高裁判事(1951年まで)。就任してから衆議院議員総選挙の公示前の在任中に死去したため、最高裁判所裁判官国民審査を受けることはなかった。

- 1951年 - 1月1日、病に倒れる。同年、7月29日に東京大学附属病院にて逝去(享年69)。墓所は谷中霊園。

栄典

著書

- 『戦争ト契約』(有斐閣書房、1916年)

- 『親族法大意』(岩波書店、1917年)

- 『法理学大綱』(岩波書店、1917年)

- 『国際心のあらはれ グロチウスの国際法学とアンデルセンの国際市計量』(下出書店、1921年)

- 『民法総論』(有斐閣、1921年)

- 『相続法大意』(岩波書店、1922年)

- 『離婚制度の研究』(改造社、1924年)

- 『民法読本』(日本評論社、1927年)

- 『男子貞操の新義務』(廓清会婦人矯風会聯合事務所、1928年) 横田秀雄共著

- 『債権各論及び担保物権法』(有斐閣、1928年)

- 『父を語る 海辺での思ひ出』(穂積重遠、1929年)

- 『婦人問題講話』(社会教育協会、1930年)

- 『判例百話』(日本評論社、1932年)。改題『明治大正昭和判例百話』(河出書房新社、2024年)

- 『親族法』(岩波書店、1933年)

- 『有閑法学』(日本評論社、1934年)

- 『心学道話に就て』(京都経済会、1935年)

- 『日本の過去・現在及び将来』(協和書院、1935年)

- 『結婚訓』(中央公論社、1941年)

- 『離縁状と縁切寺』(日本評論社、1942年)

- 『独英観劇日記』(東宝書店、1942年)

- 『五人組と大東亜共栄圏』(啓明会、1943年)

- 『法學通論』(日本評論社、1944年)

- 『戦後女性訓』(研究社、1945年)

- 『新訳 論語』(社会教育協会、1947年)。講談社学術文庫、1981年

- 『私たちの民法』(社会教育協会、1948年)

- 『新訳 孟子』(社会教育協会、1948年)。講談社学術文庫、1980年

- 『歌舞伎思出話』(大河内書店、1948年)

- 『新民法読本』(日本評論社、1948年)

- 『私たちの憲法』(社会教育協会、1949年)

- 『わたしたちの親族法・相続法』(法律のひろば社、1950年)

- 『百万人の法律学』(思索社、1950年)

- 『結婚読本』(中央公論社、1950年)

- 『法律入門』(宝文館、1952年)。放送読本:NHK教養大学

- 『続有閑法学』(一粒社、1961年)

- 『欧米留学日記』(岩波書店、1997年)。穂積重行編

- 『終戦戦後日記(一九四五~五十年) 大正一法学者の晩年』(有斐閣、2012年)。大村敦志校訂 名古屋大学

- 『近代日本判例批評集―新編 判例百話/有閑法学/続有閑法学』(書肆心水、2024年)

門下生

- 中川善之助(東北大学名誉教授・金沢大学名誉教授。「現代家族法の父」と称される。)

- 松坂佐一(名古屋大学名誉教授)

- 来栖三郎(東京大学名誉教授。兄弟子にあたる中川善之助らとともに戦後の親族法・相続法の改正起草委員を務めた。):弟子に石田穣(のちの東京大学助教授)

脚注

- ^ 『貴族院要覧(丙)』昭和21年12月増訂、貴族院事務局、1947年、52頁。

- ^ “日本評論社編『日本の法学』62頁(日本評論社、1968)”. dl.ndl.go.jp. 2023年7月31日閲覧。

- ^ 『優等学生勉強法』(1911年)P35[1]

- ^ 大村[2013:9]

- ^ 大村[2013:30]

- ^ 大村[2013:62]

- ^ 大村[2013:83]

- ^ 大村[2013:118]

- ^ 大村[2013:113]

- ^ 大村[2013:220]

- ^ 大村[2013:238]

- ^ 大村[2013:269-272]

- ^ 宮内庁『昭和天皇実録第十一』東京書籍、2017年3月30日、159頁。ISBN 978-4-487-74411-4。

- ^ 『昭和天皇実録第十一』p245

- ^ 大村[2013:197]

- ^ 『官報』第5595号、昭和20年9月5日。

- ^ 『官報』第4092号「敍任及辞令」1926年4月17日。

文献

- 大村敦志『社会教育と社会事業を両翼として 穂積重遠』ミネルヴァ書房、2013年。 ISBN 978-4-623-06588-2。

外部リンク

| 日本の爵位 | ||

|---|---|---|

| 先代 穂積陳重 |

男爵 穂積家第2代 1926年 - 1947年 |

次代 華族制度廃止 |

穗積重遠と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 穗積重遠のページへのリンク