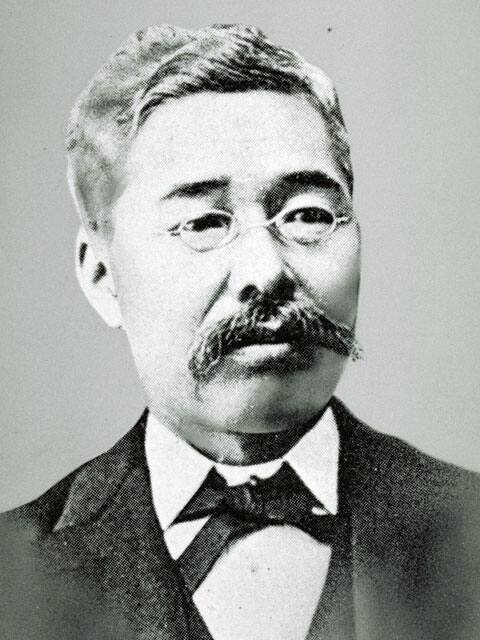

やたべ‐りょうきち〔‐リヤウキチ〕【矢田部良吉】

矢田部良吉

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/02 17:52 UTC 版)

| 矢田部 良吉 | |

|---|---|

|

|

| 生誕 | 1851年10月13日(嘉永4年9月19日) 伊豆国田方郡韮山(現・静岡県伊豆の国市) |

| 死没 | 1899年8月8日(47歳没) 神奈川県鎌倉沖 |

| 国籍 |  日本 日本 |

| 研究分野 | 植物学 |

| 研究機関 | 東京大学理学部→帝国大学理科大学 高等師範学校 |

| 出身校 | コーネル大学(理学士) |

| 命名者名略表記 (植物学) |

Yatabe |

| 配偶者 | 録子(先妻)、順(後妻) |

| 子供 | 俊二(次男)、達郎(四男)、勁吉(五男) |

| プロジェクト:人物伝 | |

矢田部 良吉(やたべ りょうきち、1851年10月13日(嘉永4年9月19日) - 1899年(明治32年)8月8日[1])は明治時代の日本の植物学者、詩人。理学博士。植物学者としてはいくつかの命名を行い、たとえばアジサイ科のキレンゲショウマの学名 (Kirengeshoma palmata Yatabe) が彼によるものである[2]。

人物

1851年10月13日(嘉永4年9月19日)、伊豆国田方郡韮山(現・静岡県伊豆の国市)に生まれる。1857年(安政4年)、父・卿雲が没したため、母の実家である沼津の原川家に身を寄せる[3]。1864年(元治元年)、江戸へ出て江川家に住み、中浜万次郎・三宅秀・大鳥圭介らに英語と数学を学び、さらに横浜語学所で引き続き学んだ[3]。

1869年(明治2年)、開成学校教官、大学校助教となる[3]。1871年(明治4年)、森有礼に随行してアメリカ合衆国に渡り、翌年よりコーネル大学で植物学を学ぶ。1876年(明治9年)6月にコーネル大学を卒業し、8月に帰国。9月に東京開成学校五等教授となり、12月には東京博物館(現・国立科学博物館)の館長に任ぜられる[3]。

1877年(明治10年)8月、東京大学理学部教授となる。1879年(明治12年)1月、博物館長を解任される(後任は箕作秋坪)[3]。1882年(明治15年)2月25日、東京植物学会(現・日本植物学会)を設立し、会長に就任。8月、外山正一、井上哲次郎とともに『新体詩抄』を上梓した。ローマ字論者でもあり、1885年(明治18年)1月17日には羅馬字会を設立して神田乃武とともに幹事に選出された[3]。1886年(明治19年)12月より訓盲唖院(後の東京盲唖学校)校長、1888年(明治21年)3月より東京高等女学校校長を兼任[3]。5月、理学博士号を授与される。

1888年に帝大植物学教室に出入りしていた伊藤篤太郎を出入り禁止とする(トガクシソウ「破門草事件」)。1890年(明治23年)6月、東京盲唖学校校長を辞任。11月、東京大学に出入りして研究をしていた牧野富太郎に対し、大学の書籍・標本を使って自著を編纂することを止めさせる[3]。

1891年(明治24年)3月、教授職を非職となる[注釈 1]。1894年(明治27年)3月、非職満期により免官。1895年(明治28年)4月、東京高等師範学校教授となり、1898年(明治31年)6月には同校校長となる[3]。

1899年(明治32年)8月7日、鎌倉沖で遊泳中に溺死[4]。8月10日に葬儀が行われ、三好学・乾環(松村任三の代理)・小山作之助・学士会・後藤牧太・上真行らにより弔辞が寄せられた[3]。

家族

- 父・矢田部卿雲(1819–1857) - 蘭学者。武蔵国勅使河原(現・埼玉県児玉郡上里町)の農家の出だが、江戸で蘭学に通じたことで、反射炉の築造で著名な韮山代官・江川英龍に重用された[5][3]。

- 母・満寿 - 沼津藩士・原川氏の出[3]。

- 前妻・録子(1858-1887) - 医師・金沢良斎(永孝)の娘。良斎(1839年生)は岐阜出身の医師で、勝海舟の主治医[6]。1878年に結婚。1887年10月に死別[3]。

- 後妻・順(1869-1959)[7] - 裁判官・柳田直平の娘。男爵安東貞美の姪。1887年12月に鳩山和夫・鳩山春子夫妻を媒酌人として縁組し、1888年5月に結婚。相婿に柳田国男[3]。

- 長女・文(1879-1885) - 夭折[3]

- 長男・秀吉(1881年) - 夭折[3]

- 次女・密(1882-?)[3]

- 二男・俊二(1887-?) - 画家[8]

- 三男・雄吉(1890-1909)[3][9]

- 四男・達郎(1893-1958) - 心理学者

- 五男・勁吉(1896-1980) - 音楽家

- 六男・敏夫(1899-?)[3]

栄典

- 1881年(明治14年)9月24日 - 正六位[10]

- 1885年(明治18年)8月3日 - 従五位[11]

- 1891年(明治24年)6月27日 - 勲六等瑞宝章[10]

- 1894年(明治27年)4月16日 - 正五位[12]

- 1899年(明治32年)8月8日 - 従四位[10]

トガクシソウ「破門草事件」

東京大学教授の伊藤圭介の孫で本草学者の伊藤篤太郎は、東京大学植物学教室に出入りを許された在野の植物学者だった。伊藤篤太郎は、自分の叔父の伊藤謙が1875年(明治8年)にトガクシソウを戸隠山で採集し、小石川植物園に植栽した標本を、1883年(明治16年)にロシアの植物学者マキシモヴィッチに送り、マキシモヴィッチは1886年にロシアの学術誌「サンクト・ペテルブルク帝国科学院生物学会雑誌」にPodophyllum japonicum T.Itô ex Maxim. として、メギ科ミヤオソウ属の一種として発表した[13]。

東京大学教授だった矢田部良吉も1884年(明治17年)に戸隠山でトガクシソウを採集し、小石川植物園に植栽した。2年後の1886年(明治19年)に開花し、1887年(明治20年)にマキシモヴィッチに標本を送り、鑑定を仰いだところ、翌1888年(明治21年)3月、マキシモヴィッチは「本種はメギ科の新属であると考えられ、Yatabea japonica Maxim. の学名をつけたいが、正式な発表前に花の標本を送ってほしい」と回答した[13]。

伊藤はこの矢田部の動きを聞き、既に自分が発表したPodophyllum japonicum がミヤオソウ属の一種ではなく新属であることを知り、また、新属名が Yatabea と矢田部に献名される予定であることを知った。伊藤は、叔父が採集し、自分が最初に学名をつけた植物の学名が矢田部に献名されることにあせり、1888年(明治21年)10月に、イギリスの植物学雑誌 Journal of Botany, British and Foreign 誌に、新属 Ranzania T.Itô を提唱し、Podophyllum japonicum T.Itô ex Maxim. (1887) をこの属に移し、新組み合わせ名 Ranzania japonica (T.Itô ex Maxim.) T.Itô (1888) として発表した[13][14]。

マキシモヴィッチによる Yatabea japonica Maxim.は、伊藤による発表の後であるため、この学名は無効となり公にならなかった。矢田部はこのことを知って怒り、伊藤篤太郎を植物学教室の出入り禁止処分にした。トガクシソウは俗に「破門草」という隠れた名前がある[13]。

著作

著書・編書

- 『新体詩抄 初編』 外山正一、井上哲次郎仝撰、井上哲次郎ほか、1882年8月

- 『新体詩抄 初編』 外山正一、井上哲次郎仝撰、井上哲次郎ほか、1884年12月再版

- 吉野作造編輯代表 『明治文化全集 第十二巻 文学芸術篇』 日本評論社、1928年10月 / 明治文化研究会編 『明治文化全集 第二十巻 文学芸術篇』 日本評論社、1967年11月 / 明治文化研究会編 『明治文化全集 第十三巻 文学芸術篇』 日本評論社、1992年10月、ISBN 4535042535

- 山宮允編 『日本現代詩大系 第1巻 創成期』 河出書房、1950年9月 / 河出書房新社、1974年9月

- 『新体詩抄 初編』 外山正一、井上哲次郎仝撰、世界文庫〈近代文芸資料復刻叢書〉、1961年4月

- 長谷川泉著 『私たちの日本古典文学 25 文明開化』 さ・え・ら書房、1963年12月 / 長谷川泉著 『日本の古典文学 20 文明開化』 さ・え・ら書房、1975年5月、ISBN 4378016206

- 『新体詩抄 初編』 外山正一、井上哲次郎仝撰、日本近代文学館〈特選 名著複刻全集近代文学館〉、1971年7月

- 森亮ほか注釈 『日本近代文学大系 52 明治大正訳詩集』 角川書店、1971年8月、ISBN 4045720529

- 矢野峰人編 『明治文学全集 60 明治詩人集1』 筑摩書房、1972年12月、ISBN 4480103600

- 『新体詩抄 初版・再版』 外山正一ほか著、人間文化研究機構国文学研究資料館〈リプリント日本近代文学〉、2009年3月、ISBN 9784256901618

- 『羅馬字早学び』 羅馬字会、1885年6月

- 前掲 『明治文化全集 第十二巻 文学芸術篇』 ほか

- 吉田澄夫、井之口有一編 『明治以降国字問題諸案集成』 風間書房、1962年7月

- 『日本植物図解』 (Iconographia Floræ Japonicæ; or Descriptions with Figures of Plants Indigenous to Japan) 丸善商社書店、1891年8月18日第一冊第一号 / 1892年3月第一冊第二号 / 丸善、1893年10月7日第一冊第三号

- 『日本植物編 第一冊』 大日本図書、1900年12月

訳書

- 『理科会粋 第1帙上冊 大森介墟古物編』 エドワルド・エス・モールス撰著、東京大学法理文学部、1879年12月

- 『植物通解』 文部省編輯局、1883年2月

- 『動物学初歩』 イー・エス・モールス著、丸善商社書店、1888年11月

- 『植物学初歩』 フーカー著、丸善商社書店、1891年8月

関連文献

- 「理学博士矢田部良吉君」(花房吉太郎、山本源太編輯 『日本博士全伝』 博文館、1892年8月 / 日本図書センター〈日本人物誌叢書〉、1990年9月、ISBN 4820540300)

- 「客員矢田部良吉君ヲ悼ム」「矢田部理学博士履歴」(『東京茗渓会雑誌』第200号、1899年9月)、「故矢田部博士追悼会」(第201号、1899年10月)

- 外山正一 「故矢田部博士追悼会に於ける演説」(『東京茗渓会雑誌』第201号、1899年10月)

- 外山正一述 『丶山存稿 後編』 丸善、1909年3月 / 湘南堂書店、1983年12月

- 伊沢修二 「故矢田部博士追悼会ニ於ケル演説」、大鳥圭介 「矢田部博士少時ノ履歴」、南摩綱紀 「祭矢田部先生文」(『東京茗渓会雑誌』第202号、1899年11月)

- 松村任三 「故理学博士矢田部良吉君ノ略伝」(『植物学雑誌』第155号、東京植物学会、1900年1月、NAID 130004209924)

- 「矢田部博士十週忌紀念録」(『英語青年』第21巻第10号、英語青年社、1909年8月)

- 井原千鶴子、服部敦子 「矢田部良吉」(昭和女子大学近代文学研究室著 『近代文学研究叢書 第4巻』 昭和女子大学光葉会、1956年9月)

- 上野益三 「生物学の先駆者 2 矢田部良吉博士」(『遺伝』第21巻第2号、1967年1月)

- 木原均ほか監修 『近代日本生物学者小伝』 平河出版社、1988年12月、ISBN 4892031402

- 上野益三著 『博物学者列伝』 八坂書房、1991年12月、ISBN 4896946146

- 中川徹ほか 「矢田部良吉資料について」(『科学史研究』第17巻No.126、日本科学史学会、1978年6月、 NAID 110009699735)

- 中野実 「帝国大学成立に関する一考察 : 帝国大学理科大学教授矢田部良吉関係文書の分析を通して」(『東京大学史紀要』第13号、東京大学史史料室、1995年3月)

- 中野実著 『近代日本大学制度の成立』 吉川弘文館、2003年10月、ISBN 9784642037556

- 太田由佳、有賀暢迪 「矢田部良吉年譜稿」(『国立科学博物館研究報告』E類第39巻、2016年12月、

NAID 40021168134)

- 「矢田部良吉資料目録 付・著作目録」(『国立科学博物館研究報告』E類第41巻、2018年12月、 NAID 40021917525)

- 伊村元道「東京師範学校附属中学校英語科史(創立から明治39年まで)」

関連項目

脚注

注釈

出典

- ^ “矢田部良吉”. 近代日本人の肖像. 国立国会図書館. 2024年8月10日閲覧。

- ^ 米倉浩司・梶田忠 (2007-). 「植物和名ー学名インデックスYList」(YList) 2023年5月13日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s 矢田部良吉年譜稿太田由佳・有賀暢迪、国立科学博物館、2016

- ^ 明治32年8月9日国民新聞『新聞集成明治編年史. 第十卷』(国立国会図書館近代デジタルライブラリー)

- ^ 第1章 洋学修行矢田部良吉デジタルアーカイブ

- ^ 県重宝 旧三上家住宅三上剛太郎 生誕150年 特設サイト

- ^ 『定本柳田国男集 別巻 第5』(筑摩書房、1971年)p.660

- ^ 矢田部俊二近代日本版画家名覧(1900-1945)、版画堂

- ^ 王京「柳田国男と中国―1920年代以前を中心に―」(国際常民文化研究叢書4、2013年3月)

- ^ a b c 「履歴書」(『近代文学研究叢書 第4巻』)。

- ^ 『官報』第628号、1885年8月4日、35頁。

- ^ 『官報』第3236号、1894年4月17日、189頁。

- ^ a b c d 『伊藤篤太郎―初めて植物に学名を与えた日本人』八坂書房、2016年3月1日。

- ^ “YList 植物和名-学名インデックス:簡易検索結果”. ylist.info. 2023年3月18日閲覧。

外部リンク

- 矢田部良吉デジタルアーカイブ - 国立科学博物館

- 150 Ways to Say Cornell - Exhibition “…where any student…” - コーネル大学図書館。肖像写真が閲覧できる。

- 谷中・桜木・上野公園路地裏徹底ツアー 矢田部良吉

| 公職 | ||

|---|---|---|

| 先代 矢田部良吉 東京大学植物園管理 |

帝国大学理科大学植物園管理 帝国大学理科大学植物園管理1886年 - 1891年 帝国大学理科大学植物園監督心得 1886年 |

次代 松村任三 |

| 先代 大窪実 訓盲唖院主幹 |

東京盲唖学校長 東京盲唖学校長1887年 - 1890年 訓盲唖院主幹 1886年 - 1887年 |

次代 伊沢修二 |

| 先代 箕作佳吉 |

東京高等女学校長 東京高等女学校長1888年 - 1890年 |

次代 岡五郎 女子高等師範学校附属学校主任 |

| 学職 | ||

| 先代 (新設) |

東京植物学会会長 1882年 - 1892年 |

次代 松村任三 |

| 先代 (新設) |

東京大学生物学会会長 1878年 - 1882年 |

次代 箕作佳吉 東京生物学会会頭 |

矢田部良吉

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/04 02:08 UTC 版)

※この「矢田部良吉」の解説は、「日本その日その日」の解説の一部です。

「矢田部良吉」を含む「日本その日その日」の記事については、「日本その日その日」の概要を参照ください。

矢田部良吉と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 矢田部良吉のページへのリンク