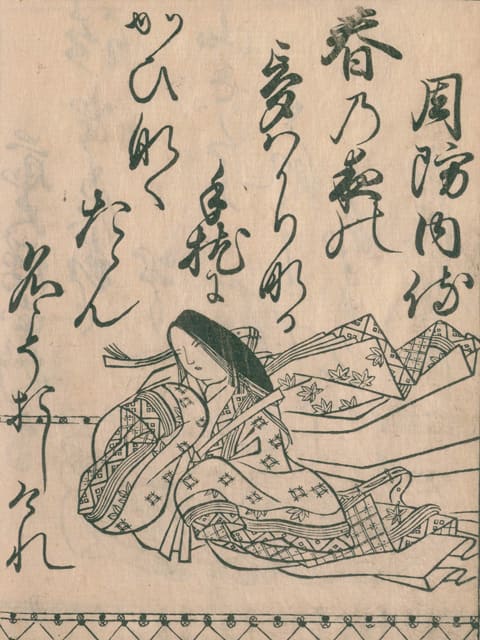

すおう‐の‐ないし〔すはう‐〕【周防内侍】

周防内侍

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/25 14:48 UTC 版)

周防内侍(すおうのないし、1037年(長暦元年)頃 - 1109年(天仁2年)以後 1111年(天永2年)以前)は、平安時代後期の歌人である。女房三十六歌仙の一人。本名は平 仲子(たいら の ちゅうし)。掌侍正五位下に至る。父は「和歌六人党」の一人、桓武平氏の周防守従五位上平棟仲。母は加賀守従五位下源正職の女で、後冷泉院の女房となり小馬内侍[1]と呼ばれた者だという。

来歴

はじめ後冷泉天皇に出仕、治暦4年(1068年)春の崩御後は家でふさぎこんでいた[2]が、後三条天皇即位により7月7日から再出仕せよとの命を受け[3]、以後白河天皇、堀河天皇に至る4朝に仕えた。歌合等にも度々参加し、公家・殿上人との贈答歌も残されている。『後拾遺和歌集』以降の勅撰集、家集『周防内侍集』等に作品を残す。天仁元年(1108年)以後、病のため出家、天永2年(1111年)までの間に没したようである。

逸話

家を人にはなちてたつとて 柱にかきつけ侍りける 周防内侍 住わひて我さへ軒の忍ふ草 しのふかたかたしけきやとかな

— 『金葉和歌集』 巻第九 雑部上

- 寂超[5]、鴨長明[6]、藤原信実[7]らの残した文献によると、この家は少なくとも建久年間(1190年代)まで荒廃したまま残っていた。その場所は冷泉堀川北西角で、柱には確かに「我さへ軒のしのふ草」の歌が書き付けてあったという。一種の旧跡・名所のようになっていたようで[* 1]、実際に西行もこの周防内侍旧宅の言わば見学ツアーに参加している[8]。

周防内侍 われさへのきの とかきつけけるふるさとにて 人人思ひをのへける 西行 いにしへはついゐしやともあるものを なにをかけふのしるしにはせん

— 『山家集』 巻中 雑

郁芳門院根合に恋のこゝろをよめる 周防内侍 恋わひてなかむる空のうき雲や 我したもえの煙なるらん

— 『金葉和歌集』 巻第八 恋歌下

- は、良い歌だと評判になったが、一部には煙が死を暗示する不吉な歌だと非難する者もあった。作者である周防内侍に凶事が起こるのかと思われたが、女院のほうが若くして世を去ってしまった。『俊頼髄脳』や『袋草子』のような歌論書がこの逸話を取り上げている[10]ことから、この歌と女院の早世に因果関係があるかのように[* 2]人々の噂として語られていたと考えられる。

- 近世になって百人一首の普及と共に、周防内侍とその歌に関する逸話は大衆化し、彼女の機知や思慮深さを称賛する記述が多く見られるようになり[* 3]、さらには彼女と藤原忠家をめぐる恋愛譚に発展し[* 4]、元禄年間に江戸で流行した土佐浄瑠璃の作品『周防内侍美人桜』の成立に至った。

作品

| 歌集名 | 作者名表記 | 歌数 | 歌集名 | 作者名表記 | 歌数 | 歌集名 | 作者名表記 | 歌数 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 後拾遺和歌集 |

|

|

金葉和歌集 |

|

|

詞花和歌集 |

|

|

| 千載和歌集 |

周防内侍 |

|

新古今和歌集 |

|

|

新勅撰和歌集 |

|

|

| 続後撰和歌集 |

|

|

続古今和歌集 | 続拾遺和歌集 |

|

|

||

| 新後撰和歌集 | 玉葉和歌集 |

|

|

続千載和歌集 | ||||

| 続後拾遺和歌集 |

|

|

風雅和歌集 | 新千載和歌集 |

|

|

||

| 新拾遺和歌集 |

|

|

新後拾遺和歌集 |

|

|

新続古今和歌集 |

|

|

| 名称 | 時期 | 作者名表記 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 郁芳門院根合 | 寛治7年(1093年) | ||

| 高陽院歌合 | 寛治8年(1094年) | ||

| 前関白師実家歌合 | 嘉保元年(1094年) | ||

| 鳥羽殿前栽合 | 嘉保2年(1095年) | ||

| 中宮権大夫能実歌合 | 永長元年(1096年) | ||

| 備中守仲実女子根合 | 康和2年(1100年) | ||

| 堀河院艶書合 | 康和4年(1102年) |

- 『周防内侍集』 (藤原俊成筆 重要文化財) 96首

- その他

百人一首

- 67番

二月はかり 月のあかき夜 二条院にて人々あまたゐあかして物語なとし侍けるに

— 『千載和歌集』 巻第十六 雑歌上

内侍周防よりふして 枕をかなとしのひやかにいふを聞て 大納言忠家 是を枕にとて

かひなをみすの下よりさし入て侍けれは読侍ける 周防内侍 春のよの夢はかりなる手枕に かひなくたゝむ名こそをしけれ

- 二条院で貴族たちが語らっていた夜、ふと疲れた周防内侍が「枕がほしい」と言ったところ、藤原忠家が「これを枕に」と御簾の下から腕を差し出してきたため詠んだ歌[12]。

- 藤原忠家は、この歌を受け、「契りありて春の夜深き手枕をいかがかひなき夢になすべき」と歌を返している。

脚注

注釈

- ^ まだその家は、のこりて、その哥も侍るなり。みたる人のかたり侍りしは、いとあはれにゆかしく、その家は、かみわたりに、いづことかや。冷泉ほりかはのにしと北とのすみなるところとぞ人は申しし。おはしまして御らんずべきぞかし。(J-TEXTS 日本文学電子図書館[リンク切れ] 『今鏡読本』 巻十)

- ^ ほどなく院、かくれおはしまして後にぞ、哥よみの内侍は、久しくありて、かくれはべりにし。かやうの事は、よしなき事なれども、これらを御覧じて、御心つかせ給ん料也。人にみせさせ給まじきなり。(『俊頼髄脳』)

- ^ 『女郎花物語』 万治4年(1661年)刊、『本朝女鑑』 寛文元年(1661年)刊、『百人一首一夕語』 天保4年(1833年)刊等(鳥居(参考文献))。

- ^ 『名女情比』 延宝9年(1681年)刊、『本朝美人鑑』 貞享4年(1687年)刊等(鳥居(参考文献))。

出典

関連文献

- 上村悦子「周防内侍研究」『日本女子大学紀要. 文学部』第9巻、日本女子大学、1959年、1-34頁、ISSN 02883031。

- 岡田美也子「周防内侍の家:『金葉集』から『今物語』まで」『国文』第95号、お茶の水女子大学国語国文学会、2001年、15-24頁、 ISSN 0389861X、 NAID 40001324449。

- 野村一三 「栄華物語続篇と周防内侍」『苫小牧駒澤短期大学研究紀要』1 p.13 1965年12月 苫小牧駒澤短期大学

- Villa Kaoru N.「俊頼髄脳・袋草紙・八雲御抄における「煙」と禁忌 : 歌論/歌学書・歌合・勅撰集の「煙」の歌を中心に」『京都大学國文學論叢』第24巻、京都大学大学院文学研究科国語学国文学研究室、2010年、27-52頁、doi:10.14989/137408、 hdl:2433/137408、 ISSN 1345-1723。

- 鳥居フミ子「土佐浄瑠璃の脚色法(十九) : 周防内侍美人桜」『東京女子大学紀要論集』第44巻第1号、東京女子大学、1993年、77-95頁、 ISSN 04934350。

- 土佐少掾橘正勝正本 『周防内侍美人桜』 東京大学附属図書館電子版霞亭文庫

関連項目

周防内侍と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 周防内侍のページへのリンク