と‐あみ【投網】

読み方:とあみ

円錐形の袋状の網のすそにおもりを付けたものを、魚のいる水面に投げ広げ、かぶせて引き上げる漁法。また、その網。川など浅い所で行われる。うちあみ。なげあみ。唐網(とうあみ)。「—を打つ」《季 夏》

なげ‐あみ【投(げ)網】

投網

投網

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/14 02:36 UTC 版)

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2019年6月)

|

| 漁業 |

|---|

|

| 基本用語 |

| 漁業の区分 |

| 漁法 |

| 漁具 |

| 漁業の諸問題 |

| 日本の漁撈民俗 |

| 国際的な関連団体・機関 |

| 日本の関連団体・機関 |

| 関連法規等 |

| 関連カテゴリ |

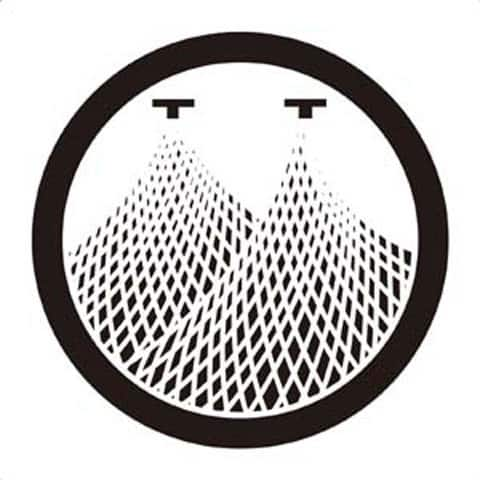

投網(とあみ)とは、漁網の一種である掩網/被網(かぶせあみ)の一種[1]。岸辺や船上から魚がいると思われる水域に人の手で投げ入れて面で魚を獲る漁具である。

日本語では、投げ網/投網(なげあみ)[2]、打ち網/打網(うちあみ)[3]、唐網(とうあみ)ともいう[4][5]。中国語では「投網(簡体字:投网)」という。英語(事実上の国際共通語)では "cast net(日本語音写例:キャスト ネット)" といい、時に "throw net(日本語音写例:スロー ネット)" ともいう。

投網を投げることは「投網を打つ」と表現する。一方、網打/網打ち(あみうち)という場合は、投網で魚を獲ること、および、その人を意味する[6][7](※『転用』も参照のこと)。投網による漁は投網漁(とあみりょう)という。また、投網を思うように投げるべく構えるその動作を指して、手取り(てどり)、または、拵え(こしらえ)という。

主要な漁具として世界各国の漁師に使われているのみならず、学術的な調査・研究でも広く用いられるメジャーな漁具である。

構造

漁撈において、漁具に沈降力を与える目的で用いる錘(おもり)のことは、沈子(いわ、ちんし)といい[8][9][10]、英語では "sinker(日本語音写例:シンカー)" というが[11]、漁網を沈下させる沈子のことは特に網石(あみいし)といい[10]、古くは網石(あみのいわ)と呼んだ[12]。 漁網の下端部の、つまり網口(あみぐち)の、ちょうどスカートなどの裾(すそ)のようになっている部分は、網裾(あみすそ)といい、略して裾(すそ)ともいう[13]。投網でもそれらは同じ。一般的な投網では、網裾は紐で吊り上げられて袋状になっており、魚はこの袋に入り込むことによって捕らえられる。ただし、袋のない投網も存在する。投網には、等量の網石が網裾に均等な幅で数多く取り付けられている。上端部には手綱(たづな)が付いていて、これを握って投網を打ち、手繰り寄せる。

しかるべき技術を身に着けた者が投網を打つというのは、現象面から言えば、網裾が大きな面を捉える形で水平に広がって水面に落下するよう正しい動作で投擲することであり、そうやって打たれた投網は、円錐状あるいは釣鐘状に広がって水面に落下し、網石の重さで沈下するように作られている。 漁獲対象を点ではなく面で捉えたまま、広がった網裾は自然に沈下して水底にまで達するため、囲われた面の内側にいた魚群は、水中であれ水底であれ、この囲いに一旦は閉じ込められる。網の周辺部は袋状になるよう作られているため、網の囲みから逃れようとする多くの魚はその袋に入り込んでしまう。しかし、袋に入ることなく網石の下をくぐり抜けて逃げる魚も少なくない。投網で漁獲できる魚は、袋に入ってしまうか、網目に頭を突っ込んで逃げられなくなった いわゆる“首括り(くびくくり)”の魚である。 アユ(鮎)などは袋に入ることは稀で、川底の石と網石との隙間を見つけてそこから逃げたり、川底の石の隙間でしばらくじっとしていて網を引き上げた瞬間に網石の下から逃げたりと、くぐり抜けの上手い魚として知られている。そのため、首括りでの漁獲を重視して獲れる魚のサイズにあった目合いの網を選ぶことが重要となる。網目の大きさを目合いといい、縦に伸ばした網 5寸(約152ミリメートル[* 1])の間にいくつ結び目があるかを節(せつ)という単位で表す。また、網目の1辺もしくは1目(1辺×2)の長さを「分」「厘」で表す地方もある。網の大きさは、円周(裾回り)の長さを尋(約1.8メートル[* 2])で表したり、すぼめた状態での網の長さを尋で表す。

一枚の帯状に作られている投網もあり、これは投刺網/投げ刺網(なげさしあみ)という。この場合、網を打ったらすぐに魚を網のあるほうに追い込まなければならない。和歌山県の茜屋流(あかねやりゅう)で有名なのは、刺し網を投網のように投げる漁法の「小鷹網(こだかあみ[14])(こたかあみ[15][16])」である。

手取りの種類

日本では、以下の2つに大別される。

- 三つ手取り - 右手、左手,肘の三点に網を分けて手取る。三点にかける網の量の配分には様々な流派や個人差があるものの、一般的によく行われる方法である。土佐(高知県)の川漁師の間に伝わっていた方法として有名であり、高い精度で確実に投げることが可能。

- 掬い取り(二つ手取り) - 右手で網を掬う様に左手に近づけた点と肘の二点で網を分けて手取る(手に持つ網は、右手指で五等分される)。肥後(熊本県)に伝わる方法として知られ、他には江戸前の細川流などでも使われる方法である。海などで用いる超大型の投網を打つ際に有効であり、遠心力を最大限に活用して大きく広げることができる。

- その他、海外では手取りが左右で逆であったり、肘に掛けずに打つ方法など、様々な方法が見られる。特に最近よく見られるのが、中央にリングを配置することによって複雑な手取りの手順を行わずに開くことができる投網である。初心者でも簡単に投網を使うことができ、人気を博している。

投網の打ち方

日本語の概念では、投網の打ち方は、まず、打つ場所によって2種類に大別される。1つ目は「徒歩(かち)で打つ」を意味する「徒打ち(かちうち)」で、岸から打つ、または、水の中を歩いて移動しながら打つことを指す。2つ目は「舟打ち(ふなうち)」で、船で移動しながら船上から打つことを指す。英語にはこういった区別は無く、どこから打とうが "casting net(日本語音写例:キャスティング ネット)" である。一方、投網を打つ技術を表すのには "net casting" もしくは "net throwing" という語を用いる。

|

この節の加筆が望まれています。

|

- 「本振り」「肥後打ち」「掬い取り」「二つ手取り」などともいう。船で広い範囲を移動しながら打つのに適し、体力のない人でも練習次第で、大きく網を打てるようになる打ち方。

- 土佐打ち(三つ手取り)

問題点

魚体に傷が付きやすく、魚によっては捕獲後に放流しても生存率が下がるため、捕獲するだけで生態系に悪い影響を与える可能性を否定できない。先進国の多くは、ほとんどの河川で投網の使用を規制しており、無許可で投網を打つことは禁止されている。日本においても多くの河川で漁業権が設定されているため、投網漁を行うには遊漁券の購入が必要である場合が多いほか、地方によっては都道府県の内水面漁業調整規則によって内水面での投網漁が禁止されているところも存在する(京都府など)。

季語

季語・季題としての投網(とあみ)は[* 3]、夏の季語(三夏の季語)である[20]。分類は行事/人事/生活[* 4]。川狩/川狩り(かわがり、歴史的仮名遣:かはがり。意:川で魚を獲ること)を親季語とする子季語の一つで[* 5]、他の子季語には、瀬干/瀬干し(せぼし。意:流れを堰き止めて行う川狩)[21]、川干/川干し(かわぼし、かわほし、歴史的仮名遣:かはぼし、かはほし。意:瀬干)[22]、掻え掘り(かえぼり、歴史的仮名遣:かへぼり。意:池や堀の水を汲み出して干して行う川狩。掻い掘り)、毒流し(どくながし。意:毒物を使った川狩)[23]がある[20]。

転用

網打/網打ち(あみうち)とは、第1義には、投網で魚を獲ること、および、その人をいうが[6][7]、第2義には、相撲の決まり手の一つである[6][7]。これは、漁師が投網を打つように、相手力士の差し手を両手に持ちながら、土俵外へ放り投げる技であることに由来する[6][7]。第2義については別項「網打ち」に詳しい。

派生

捕具

漁具の網を相手に投げることで包み絡め行動力を奪う捕具として利用されることもあった。

現代でも人間や小型無人航空機を絡め取るのに使う例がある。

網闘士

レーティアーリウス(長音省略音写例:レティアリウス、ラテン語:rētiārius、cf. en, wikt:en)は、古代ローマの剣闘士(グラディアートル)の一種で、投網を使って敵を絡め取るという独特な闘い方をする者をいう。retiarius の語構成[ la:rēti〈= en:of net、jp:網の〉+ -ārius〈= en:男性用の-er、jp:…男〉]に基づき、日本語では意訳で「網闘士(あみとうし)」と呼ばれ、時に「投網闘士(とあみとうし)」「投網剣闘士(とあみけんとうし)」などとも呼ばれる。鉛入りのレーテ(rēte、網)と、トリデーンス (tridēns) とも呼ばれるフッキナ(fuscina、三叉槍)、もしくは銛(もり)を主要武器とし、対戦相手にとどめを刺すためのプーギオー(pūgiō、短剣)を携えた軽装の闘士である。他の剣闘士と違って兜は被らず、また、盾の代わりに「肩ガード」を意味する「ガレールス (galērus, cf. en)」と呼ばれる青銅製防具を利き手でないほうの肩に装着して闘った。三叉槍を主要武器とするのは、海神ネプトゥーヌス(※古代ギリシアのポセイドーンと同一視された海神)の得物であることに由来するという。

スポーツ投網

|

この節の加筆が望まれています。

|

投網を打つ蜘蛛

メダマグモ科のクモは、自ら分泌する粘着性が高く丈夫な糸で蛛網(ちゅもう。蜘蛛の作る網)を作り、獲物に被せて絡め取るという極めて特殊な待ち伏せ型の狩りをする。8脚のうちの4脚の脚先に蛛網の端を引っ掛けておいて四方に引き伸ばすと正方形の伸縮自在な網の罠を仕掛けたことになる(■右列に画像あり)。この体勢で待ち伏せ、獲物が近くを通りかかると全身を伸長させて襲いかかり、4脚で張った蛛網を獲物に覆い被せて動きを封じる。その後は普通のクモと同じように新たに分泌する糸で完全に絡め取ってしまう。

日本語にはこのクモ類を投網と関連付ける名称が無いが、英語では "Net-casting spider(日本語音写例:ネットキャスティング スパイダー)" といい、まさに「投網を打つ蜘蛛」という意味の名で呼ばれている。また、先述した「網闘士」になぞらえた "retiarius spider(日本語音写例:ラティアリアス スパイダー)" という別名もある。

脚注

注釈

- ^ 1寸 = 約30.303mm。30.303×5 = 151.515。

- ^ 1尋 = 約1.818m。

- ^ 当節にて太字で示した季語は、記載するという形で歳時記が推奨している表現である。歳時記は俳句等においてそれ以外の日本語表現を否定するものではないが、傾向として文語体の趣を好む。つまり、「川狩り」より「川狩」が好まれ、「掻い掘り」が歳時記に記載されていないのに「かへぼり」「掻え掘り」が記載されているのは、そういった趣向による。

- ^ 個々の歳時記によって用語は異なるが、要するに、人の行い。

- ^ 親季語・子季語は、互いに深く関連した複数の季語の中で、最も重要と見なせる一つを「親」、それ以外を「子」に譬えた用語。属する季節は全て同じ。

出典

- ^ “掩網”. 小学館『日本大百科全書:ニッポニカ』. コトバンク. 2019年6月28日閲覧。

- ^ “投げ網・投網”. 三省堂『大辞林』第3版. コトバンク. 2019年6月28日閲覧。

- ^ “打ち網・打網”. 三省堂『大辞林』第3版. コトバンク. 2019年6月28日閲覧。

- ^ “投網”. コトバンク. 2019年6月28日閲覧。

- ^ “唐網(とうあみ)”. デジタル大辞泉. 2021年4月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年6月14日閲覧。

- ^ a b c d “網打”. 小学館『精選版 日本国語大辞典』. コトバンク. 2019年6月28日閲覧。

- ^ a b c d “網打ち”. コトバンク. 2019年6月28日閲覧。

- ^ “沈子(ちんし)”. コトバンク. 2019年6月28日閲覧。

- ^ “沈子(いわ)”. 小学館『日本大百科全書:ニッポニカ』. コトバンク. 2019年6月28日閲覧。

- ^ a b “網石”. コトバンク. 2019年6月28日閲覧。

- ^ “沈子(ちんし)sinker”. 小学館『日本大百科全書:ニッポニカ』. コトバンク. 2019年6月28日閲覧。

- ^ “網石”. 小学館『精選版 日本国語大辞典』. コトバンク. 2019年6月28日閲覧。

- ^ “網裾”. コトバンク. 2019年6月28日閲覧。

- ^ “紀の川でアユ解禁!かつらぎ町の〝小鷹網漁〟すてき”. 橋本新聞. 2021年6月8日閲覧。

- ^ “小鷹網漁 鮎釣り名人”. 熊野本宮. 2021年6月8日閲覧。

- ^ “落ちアユ一網打尽 伝統のハメ漁始まる”. 紀伊民報. 2021年6月8日閲覧。

- ^ “細川流網打ちを継承するために - 保存会概要”. 江戸屋形船組合 公式ウェブサイト. 細川流江戸投網保存会. 2019年7月5日閲覧。

- ^ “江戸投網保存会 - 『ぶらり途中下車の旅』”. 公式ウェブサイト. 日本テレビ. 2019年7月5日閲覧。

- ^ “第15回お江戸投網まつり ─江戸情緒たっぷりの伝統文化「網打ち」にカンドー!”. 公式ウェブサイト. 江戸屋形船組合 (2016年). 2019年7月5日閲覧。

- ^ a b “川狩”. きごさい歳時記(公式ウェブサイト). NPO法人「きごさい」(季語と歳時記の会). 2019年6月28日閲覧。

- ^ “瀬干”. コトバンク. 2019年6月28日閲覧。

- ^ “川干”. コトバンク. 2019年6月28日閲覧。

- ^ “毒流し”. コトバンク. 2019年6月28日閲覧。

関連項目

外部リンク

投網

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 14:28 UTC 版)

漁具の網を転用した物。人体および身につけた物体全体を包み絡め行動力を奪うことに用いた。海賊衆(水軍)対策など、海ないし湖沼・河川が近場にある地域でほんの時々使われた。

※この「投網」の解説は、「捕具」の解説の一部です。

「投網」を含む「捕具」の記事については、「捕具」の概要を参照ください。

「投網」の例文・使い方・用例・文例

- 投網のページへのリンク