てい【体/▽態】

なり【▽形/▽態】

読み方:なり

3 服装。身なり。なりふり。「学生らしい—をする」「—ばかりを気にする」

㋐動詞の連用形に付いて、…するまま、…するとおり、などの意を表す。「人の言い—になる」

㋑名詞または形容詞の連体形に付いて、そのものにふさわしい、また、それに応じて、という意を表す。「弟—の考え」「狭ければ狭い—に住むしかない」

たい【態】

読み方:たい

[音]タイ(呉)(漢) [訓]わざ

身や心の構え。広く、ありさま。ようす。「態勢・態度/擬態・旧態・形態・姿態・事態・失態・実態・醜態・重態・状態・常態・酔態・世態・生態・媚態(びたい)・変態・容態」

[名のり]かた

たい【態】

読み方:たい

1 かたち。すがた。ありさま。てい。

2 《voice》文法で、動詞によって表される動作・作用の性質・あり方とその表現のしかたに関する範疇。能動態・受動態など。なお、完了態のように、相(aspect)の意味にも用いることがある。

ざま【▽様/▽態】

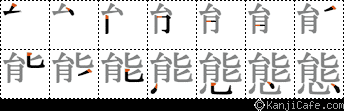

態

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/01 04:07 UTC 版)

| 文法範疇 |

|---|

| 典型的には形態統語的な範疇 |

| 典型的には形態意味的な範疇 |

| 形態意味的な範疇 |

態(たい)またはヴォイス (英: voice、diathesis[1]、仏: voix,diathèse[2]) は、文法において、動詞の形を変える文法範疇の一つで、動詞の活用における語形変化カテゴリの一つ[3]。態は、動詞およびその助動詞に結びついた文法範疇で、動詞、主語ないし動作主、および目的語の間の文法関係を示す[2]。各々の態は、屈折語尾、接頭辞、助動詞の様々な形など、固有の動詞屈折で表される[2]。態は、動詞の表す行為を行為者の側から見るか、行為の対象の側から見るかに従って区別するものである[4]。

態の典型的な例としては、能動態と受動態があり、このほかにも、自発、使役、願望、可能、中間構文・中動態、逆受動態、適用態などが態として扱われる[5]。ただし、言語学においては、どのような現象を態と見なすかについて一致した見解がない[5]。

かつて古典語の文法ではvoiceを「相」と訳しているものが多かったが、現代ではvoiceの訳としては態をあて、相はアスペクトにあてるのが一般的である。

概説

動詞の主語が、目的語に及ぶ行為の動作主である場合、動詞は能動態に置かれ、その文は能動文となる[2]。

文の主語が、実際には根底の文の能動動詞の目的語である場合、動詞は受動態に置かれ、その文は受動文となる[2]。

たとえば、Pierre a été blessé par Paul. (ピエールはポールに傷つけられた)は、Paul a blessé Pierre. (ポールはピエールを傷つけた)に由来する。この場合、根底にある能動文の主語 Paul は、実現された文の動作主、いわゆる動作主補語となり、目的語Pierre は主語となっている[2]。Pierre a été blessé.という文では、根底の文の主語は、実現された文の動作主のはずであるが、特定のものが示されていないが、これは、受動態の主たる目的が、特定の動作主のない文を表現することだからである[2]。フランス語では、受動態のしるしは、助動詞の後に他動詞の過去分詞が付いたものである[2]。

文の主語が、同時に、動詞の示す目的語であれば、それが行為の動作主であろうとなかろうと、動詞は中動態に置かれる[2]。中動態は、ギリシア語にもあるが、フランス語では、次のものに対応する。

- 代名態。

- Paul lave Paul. → Paul se lave. (ポールは体を洗う)という文で、Paulは主語であり、目的語であり、また動作主である[2]。

- 動詞の自動詞形。

- Le rocher bouge. (岩が動く) という文で、岩は主語だが、必ずしも行為の動作主ではなく、この場合の中動態は、受動態に近い。歴史的には、ギリシア語の受動態は、中動態から出たものである[2]。

- 二重目的語をもつ代名動詞形。

- Pierre se cire ses chaussures. (ピエールは自分の靴を磨く)という文では、動作主は、その行為を別の目的語に及ぼすが、それは自分自身のためである[2]。

英語の態

英語の態には能動態と受動態がある。

受動態は能動文の目的語を主語にしたものであり、"be動詞+過去分詞"の構文で示され、動作主は前置詞"by"で示される。

授与動詞の受動態では、能動文の直接・間接目的語の一方が主語になり、もう一方はそのまま残ることになる(間接目的語は省略することも)。また日本語の使役態や持ち主の受け身に相当する表現は、補助動詞(make, let; have など)を用いて能動態で表される。

英語にはまた、能動態の形を取ってはいるが、動作の意味上の主語を省略し、手段・道具を主語に持ってくる言い方がよく用いられる(古代ギリシア語などでは中動態により同じようなことが表現される):

- "The casserole cooked in the oven." 「カセロール(なべ)を使ってオーブンで料理した」

日本語における態

能動態

動作の主体に視点が置かれており、動詞の語幹に「れる・られる」や「せる・させる」が付かない、無標で表される。

受動態

動作の受け手に視点が置かれており、動詞の語幹に「れる・られる」がつく。受け手には助詞「が」が使われ、主体には「に」「によって」といった助詞がつく。

日本語では動作の直接的な受け手(能動文の「を」で表される動作対象や、「に」で表される授与の相手)以外に、動作が行われることによって間接的に影響を受けるものにも視点が置かれる。これを間接受け身といい、持ち主の受け身と迷惑の受け身がある。例えば、「雨に降られた」と言えば、雨が降ることで、私が迷惑を被ったということを表している。

使役態

出来事を実現させようとする人物(使役主)に視点が置かれる表現、動詞の語幹に「せる・させる」がつくことで表現される。使役主には「が」を使い、動作主には「に」または「を」が使われる。「を」を使う方が使役主から動作主への強制力が強い。

使役受動態

使役主・動作主がいる場合に、動作主に視点が置かれ、動作が使役主の強制で行われることを表す。「せられる」が動詞の語幹につくことによって表される。動作主には「が」、使役主には「に」が使われる。「親は子供におもちゃを買わされた」

自発態・可能態・尊敬態

また、自発態、可能態や尊敬態を認める説もある。これらは

- 助動詞「(ら)れる」で表現できる(その他、可能動詞、尊敬動詞など)

- 「私にはそう思われる」「彼は納豆が食べられない」というように、主体を「に」で、目的語を「が」で(受動態に似た形式)表す

といった共通点がある。

使役自発態、使役可能態、使役尊敬態もある。

交互態

複数の主語が互いに行為をしあうことを表す文を「交互態」とすることもある。交互態は補助動詞(もしくは動詞語尾)の「あう」(殴りあう、認めあうなど)で示される。

出典

- ^ Allan, Rutger (2013). "Diathesis/Voice (Morphology of)". Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics. doi:10.1163/2214-448X_eagll_COM_00000099。

- ^ a b c d e f g h i j k l 「態」ラルース言語学用語辞典、大修館書店、1980,p.259.

- ^ Middle English Dictionary, voice n. , 6.Gram., University of Michigan.

- ^ Klaiman 1991: 3.

- ^ a b Shibatani 2006.

参考文献

- Middle English Dictionary, voice n. - 6. Gram., University of Michigan.

- 「態」ラルース言語学用語辞典、大修館書店、1980, p.259.

- Fox, Barbara and Pau J. Hopper (eds.) (1994) Voice: form and function. Amsterdam: John Benjamin.

- Klaiman, M. H. (1991) Grammatical voice. Cambridge: Cambridge University Press.

- 生越直樹・木村英樹・鷲尾龍一(編2008) 『ヴォイスの対照研究:東アジア諸語からの視点』くろしお出版.

- Shibatani, Masayoshi (1985) Passives and related constructions: a prototype analysis. Language 61: 821-848.

- Shibatani, Masayoshi (2006) On the conceptual framework for voice phenomena. Linguistics 44(2): 217-269.

- Shibatani, Masayoshi (ed.) (1988) Passive and Voice. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamin.

- Tsunoda, Tasaku and Taro Kageyama (eds.) (2006) Voice and grammatical relations: in honor of Masayoshi Shibatani. Amsterdam: John Benjamin.

外部リンク

- 堀田隆一「hellog~英語史ブログ #1520. なぜ受動態の「態」が voice なのか」2013-06-25

関連項目

態(羅: genus)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/31 18:24 UTC 版)

「ラテン語の文法」の記事における「態(羅: genus)」の解説

能動態(羅: activum) 動詞が主語に示されるものの動作を表す。Servus vīnum ad villam portat. 奴隷はワインを館へ運ぶ。 受動態(羅: passivum) 動詞が主語に示されるものに対する動作を表す。Vīnum ad villam ā servō portātur. ワインは館へ奴隷によって運ばれる。

※この「態(羅: genus)」の解説は、「ラテン語の文法」の解説の一部です。

「態(羅: genus)」を含む「ラテン語の文法」の記事については、「ラテン語の文法」の概要を参照ください。

態

出典:『Wiktionary』 (2021/07/26 10:02 UTC 版)

発音(?)

名詞

- (タイ)《言語学》動詞がほぼ同じ事態内容を表す2つ以上の異なる構文に現れ、そのうち無標の構文の主要項と異なる名詞句が、有標の構文における主要項となっているとき、各構文の動詞が属するそれぞれの文法的範疇。ただし、主要項とは、対格言語においては主格項、能格言語においては絶対格項である。典型的には、能動態と受動態、能格態と逆受動態の対立であり、周辺的には、適用態、使役態、可能態、間接受動態、再帰態、相互態などを含む。ボイス。

- (タイ)《言語学》時間的過程に関わる動詞のさまざまな動作性を区分した文法的範疇。進行態、完了態など。アスペクト。現代では相を用いることが多い。

翻訳

語義1:

熟語

態

態 |

「態」の例文・使い方・用例・文例

- きざな態度

- きびきびした態度

- 彼はいばった態度など一度も見せたことのない人だった

- スタジアムを厳重警戒態勢下に置く

- 患者の容態は一晩のうちに変わった

- 動物の生態;【集合】動物

- 不自然な態度

- 君はこのグループのリーダーとして断固たる態度をとるべきだ

- 自信に満ちた態度

- 丁重な態度

- 彼は私たちに親しげな態度をとった

- 私の国では経済はまだひどい状態だ

- 選挙の結果は今どうなるかわからない状態にある

- 我が国の経済はひどい状態にある

- 気品のある態度の人

- 彼の態度は騎士らしからぬものだった

- 同僚への彼の態度はちょっと横柄だ

- 彼女の粗野な態度に耐えられない

- 彼はいちばんよい状態でも快活ではないが,雨が降るとひどく不機嫌になる

- 彼女は彼の妙な態度にとまどいを感じた

態と同じ種類の言葉

- >> 「態」を含む用語の索引

- 態のページへのリンク