2000系

各駅停車の乗降時分短縮のため、当社初の4ドア車として昭和52年に登場しました。回生ブレーキ付の界磁チョッパ制御を採用した省エネ車両で、2,4,6,8両と多彩な編成があり、フレキシブルな輸送形態に対応できます。 各駅停車の乗降時分短縮のため、当社初の4ドア車として昭和52年に登場しました。回生ブレーキ付の界磁チョッパ制御を採用した省エネ車両で、2,4,6,8両と多彩な編成があり、フレキシブルな輸送形態に対応できます。昭和63年にイメージチェンジをした新2000系が登場し、分割放送機能の追加や電動表示幕を車体側面に取り付ける改造をしました。当社の主力車両として、ほぼ全線で活躍中です。 |

| 固定 編成 |

保有 車両数 |

車 体 | 走行装置 | 製造 初年 |

||||

| 扉数 (1両片側) |

座席 配置 |

サービス 設備 |

モーター 出力 kw/h |

制御 方式 |

ブレーキ | |||

| 2・4・6・8 | 436 | 4 | ロング |  (6・8両編成) (6・8両編成) |

130 | 界磁チョッパ | 空気・回生 | 昭和52年 |

2000系

|

|

|

||

|

2005-2203-2006

|

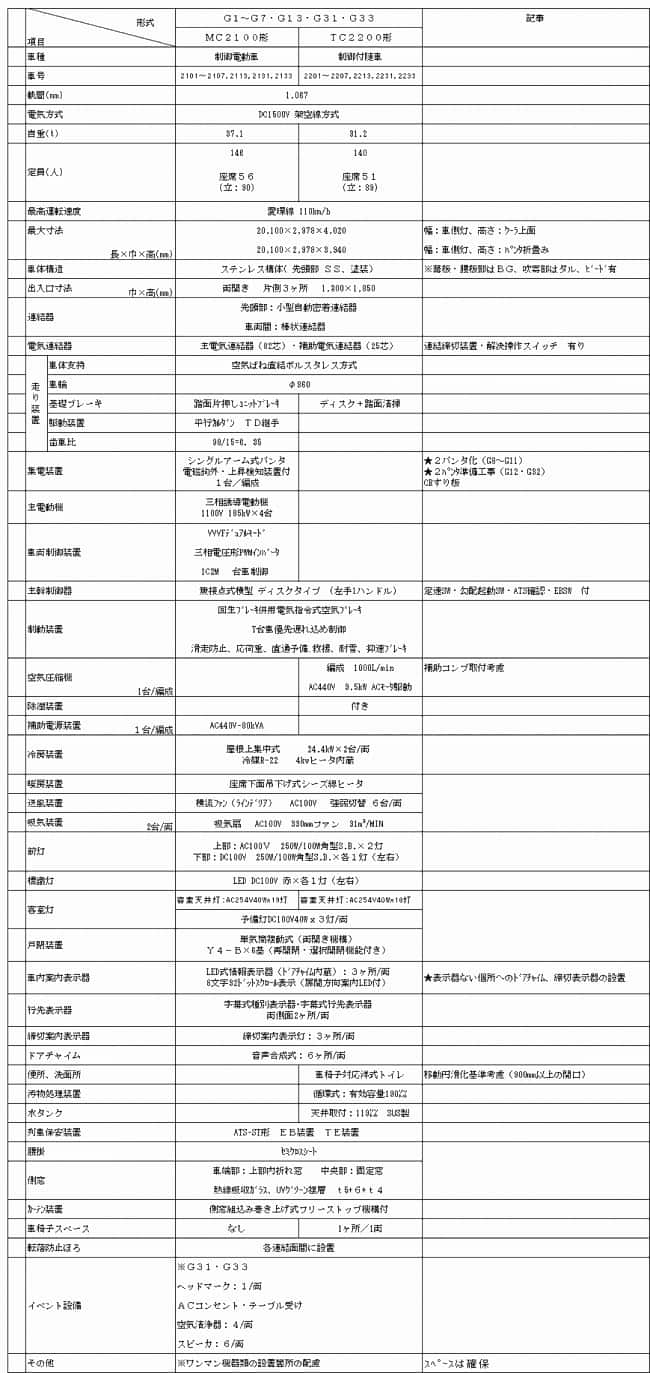

| 諸元表 | ||

| 形 式 | クモハ 2000 | モハ 2200 |

| 番 号 | 2001〜2006 | 2201〜2203 |

| 車 種 | 全鋼製 2軸ボギー電動客車 | |

| 最大寸法 (長×幅×高mm) |

14,660×2,580×3,853(高さはパンタ折りたたみ時) | |

| 定員(座)人 | 73(40) | 85(46) |

| 自重(トン) | 33.3(2001,2003,2005) 34.1(2002,2004,2006) |

32.0 |

| 台 車 | TS330-A | |

| 出力(kw)×台 | 95.0×4 | |

| 駆動方式 | 中空軸撓み接手 平行カルダン 1段減速式 | |

| 制御方法 | 自動加減速多段式応荷重調整付電空併用ブレーキ 抑速ブレーキ付 | |

| 集電装置 | ばね上昇空気降下式 下枠交差型 | |

| ATS装置 | 点制御変周式 時間比較速度照査式 | |

| 製造年 | 平成元年(2001,2002) 平成3年(2003,2004) 平成9年(2005,2006) |

平成5年(2201,2202) 平成9年(2203) |

| 製造所 | 川崎重工 | |

|

|

|

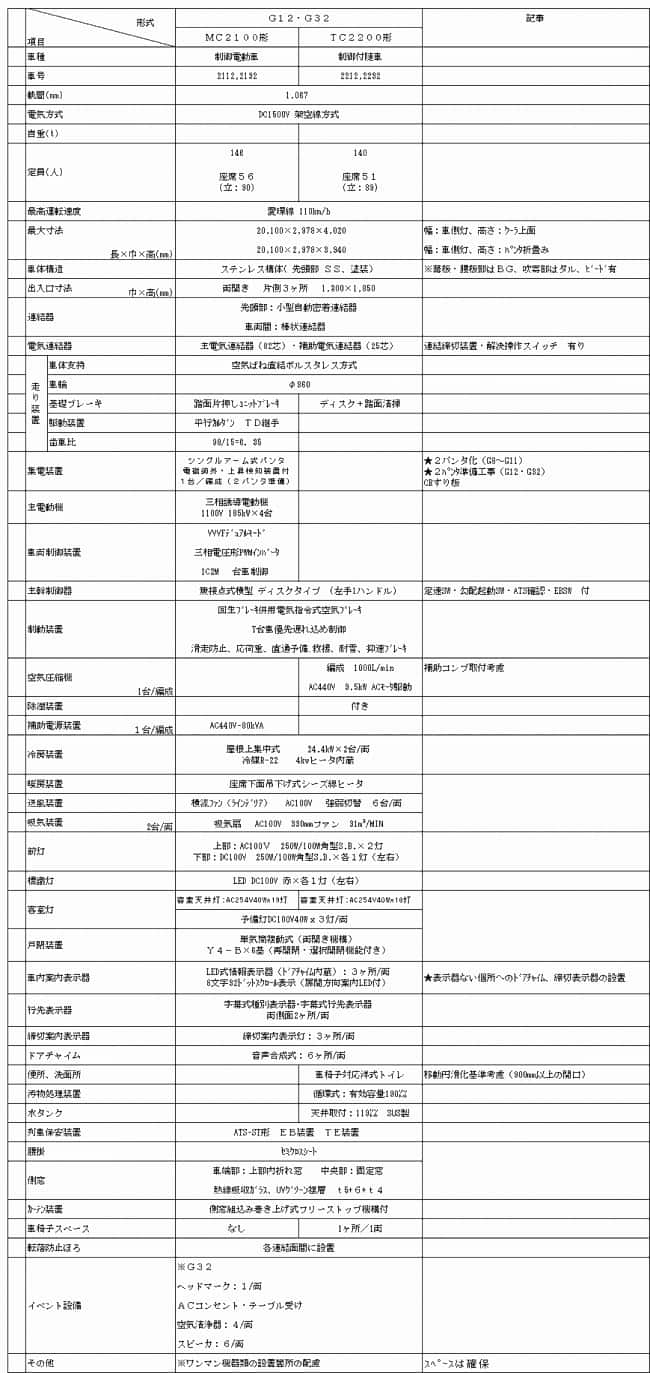

2000系 2100形・2200形

2000系車両

平成5年の博多〜福岡空港延伸に合わせて投入された2000系車両。車体はオールステンレス製で、1000系と同様、玄界灘をイメージした青と白のストライプのラインが入っています。フロントガラスには大型の曲面一体ガラスを採用したことで全体にやさしく、優雅なデザインとなっています。 |

|

運転台はワンハンドルマスコンタイプを採用。地下鉄内の車内信号(ATC)と、JRの地上信号(ATS)の運転を統一して行える運転席となっています。液晶カラーディスプレイには運転支援、故障情報などが表示されます。 |

|

室内は、さわやかさと明るさ、そしてゆとりを感じさせる色彩を採用。測及び天井はサンドベージュの化粧板、妻と袖仕切りにはジョイナスオークの木目、座席はグリーン系、床の中央は明るいベージュの砂柄を使用しています。また、大型窓にはピラーがないため、開放的で明るい室内となっています。 |

|

車いすスペースは6両の全車両に設置。1両に4ヶ所出入口の上部に車内案内表示装置が設置されており、現在地や次駅を表示するほか左右ドアの開閉位置をスクロールでお知らせします。 |

|

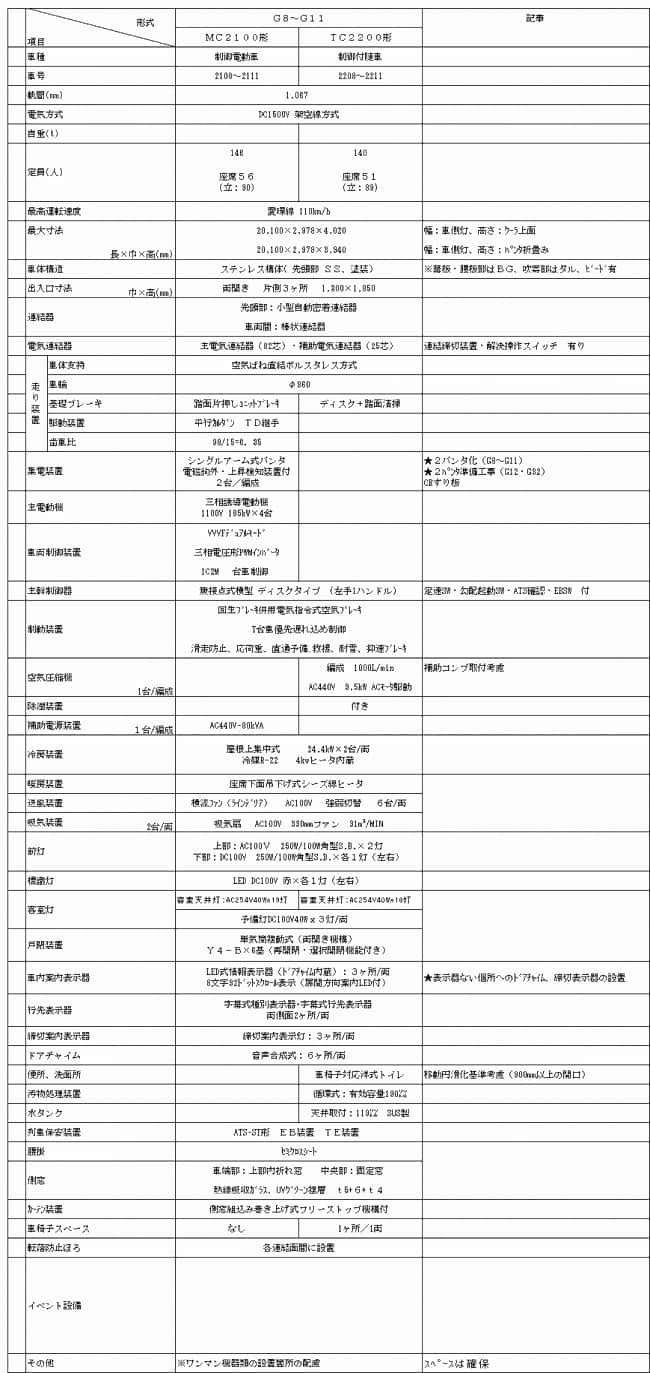

車両諸元

| 型式 | 2500(奇数) | 2000 | 2100 | 2000 | 2100 | 2500(偶数) |

| 車種 | Tc | M1 | M'1 | M2 | M'2 | T'c |

| 自重 | 29t | 34.5t | 35t | 34.5t | 35t | 29t |

| 定員 | 135人 | 146人 | 135人 | |||

| 最大長 | 20500mm | 20000mm | 20500mm | |||

| 最大幅 | 2860mm | |||||

| 最大高 | 4090mm | 4135mm | 4090mm | 4135mm | 4090mm | |

| 電車線方式 | 架空単線式 | |||||

| 軌間 | 1067mm | |||||

| 最高速度 | 110km/h | |||||

| 加速度 | 3.5km/h/s(最大) | |||||

| 減速度 | 3.5km/h/s(常用)、4.0km/h/s(非常用) | |||||

| 制御方式 | VVVFインバーター制御 | |||||

| ブレーキ方式 | 回生ブレーキ併用電気演算形電気指令式直通ブレーキ(遅れ込め制御)、保安ブレーキ | |||||

| 列車保安装置 | ATC、ATO、IR、ATS-SK | |||||

| 保有車両数 | 36両 | |||||

2000系

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/05 23:16 UTC 版)

2000系(2000けい)とは、2000の数値を使用するないしは4桁の数値の内上1桁目が「2」を使用する体系を持つものを指す。

鉄道車両

2000系または2000形と呼ばれる鉄道車両。

日本

国鉄・JR

- 国鉄2000形蒸気機関車(旧岩越鉄道甲2形)

- 国鉄ワム2000形貨車

- 国鉄カ2000形貨車

- JR四国2000系気動車

国鉄・JR以外

- 愛知環状鉄道2000系電車

- 愛知電気鉄道サハ2000形電車

- 営団2000形電車

- 江ノ島電鉄2000形電車

- 遠州鉄道2000形電車

- 大阪高速鉄道2000系電車

- 小田急2000形電車

- 鹿島臨海鉄道2000形気動車

- 鹿島臨海鉄道コキ2000形貨車

- 北大阪急行電鉄2000形電車

- 北近畿タンゴ鉄道KTR2000形気動車

- 京都市交通局2000形電車

- 近鉄2000系電車

- 京王デハ2000形電車

- 京王2000系電車

- 京王2000系電車 (2代)

- 京急2000形電車

- 京成2000形電車

- 京阪2000系電車

- 神戸市交通局2000形電車

- 神戸電鉄2000系電車

- 神戸新交通2000型電車

- 埼玉高速鉄道2000系電車

- 埼玉新都市交通2000系電車

- 札幌市交通局2000形電車

- 参宮急行電鉄デニ2000形電車

- 山陽電気鉄道2000系電車

- 住宅・都市整備公団2000形電車

- 首都圏新都市鉄道TX-2000系電車

- 西武2000系電車

- 仙台市交通局2000系電車

- 相鉄2000系電車

- 総武流山電鉄2000形電車

- 高松琴平電気鉄道2000形電車

- 高松琴平電気鉄道2000形電車 (2代)

- 筑豊電気鉄道2000形電車

- 秩父鉄道2000系電車

- 銚子電気鉄道2000形電車

- 天竜浜名湖鉄道TH2000形気動車

- 東急2000系電車

- 東京都交通局2000形電車

- 東京メトロ2000系電車

- 東京モノレール2000形電車

- 東武2000系電車

- 東武キハ2000形気動車

- 東葉高速鉄道2000系電車

- 土佐くろしお鉄道2000系気動車

- 土佐電気鉄道2000形電車

- 長崎電気軌道2000形電車

- 長野電鉄2000系電車

- 名古屋市交通局2000形電車 (鉄道)

- 名古屋市交通局2000形電車 (軌道)

- 南海2000系電車

- 西鉄2000形電車

- 函館市交通局2000形電車

- 箱根登山鉄道2000形電車

- 阪急2000系電車 (初代)(1960 - 2014)

- 阪急2000系電車 (2代)(2024 -)

- 阪神2000系電車

- 広島電鉄2000形電車

- 福井鉄道F2000形電車

- 福岡市交通局2000系電車

- 富士急行2000系電車

- 北条鉄道フラワ2000形気動車

- 南阿蘇鉄道MT-2000形気動車

- 名鉄2000系電車 - ミュースカイ

- 名鉄ク2000形電車

- 名鉄デニ2000形電車

- 由利高原鉄道YR-2000形気動車

- 横浜市交通局2000形電車

- 横浜新都市交通2000形電車

大韓民国

- 韓国鉄道2000系電車

- 空港鉄道2000系電車

- ソウル特別市地下鉄公社2000系電車 (初代)

- ソウル特別市地下鉄公社2000系電車 (2代)

- 大邱広域市地下鉄公社2000系電車

- 釜山交通公団2000系電車

台湾

フィリピン

関連項目

2000系

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/07 17:17 UTC 版)

「フレーム素材 (自転車)」の記事における「2000系」の解説

アルミニウム、銅、マグネシウムを主とする合金で、代表的なものに2014、2017、2024合金がある。鋼材に匹敵する強度を持つが、銅が含まれているため耐食性に劣り、防食処理を必要とされる。ハンドルバー、バーエンド、シートピラーなどのカラーパーツに使われることが多い。

※この「2000系」の解説は、「フレーム素材 (自転車)」の解説の一部です。

「2000系」を含む「フレーム素材 (自転車)」の記事については、「フレーム素材 (自転車)」の概要を参照ください。

固有名詞の分類

- 2000系のページへのリンク