はさみ【×鋏/剪=刀】

読み方:はさみ

2 (鋏)切符などに穴をあけたり切り込みを入れたりする道具。パンチ。

3 (「螯」 「鉗」とも書く)カニ・エビなどの節足動物の脚の、物をはさむような形に発達した部分。これをもつ脚を鉗脚(かんきゃく)という。

4 じゃんけんで、ちょき。

やっとこ【×鋏】

鋏

鋏

鋏

鋏

鋏

鋏

鋏

はさみ

(鋏 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/09 05:34 UTC 版)

はさみ

- (鋏)物を刃で挟み込むことによって、物を切断するための道具。本項目で主に解説する。

- (挟み、挿み)物をはさみ込むことによって、物を握持するための道具。洗濯用の洗濯ばさみ、炭火用あるいは清掃用の火ばさみ、角氷用の氷ばさみなど。なお、物をつかむ道具である「やっとこ」にも「鋏」の字があてられる。

- (螯、鉗)節足動物の肢の先にある道具の鋏のような構造の部分 - はさみ (動物)

はさみ(鋏、剪刀)は、物を二つの刃ではさんで切断(剪断)する道具。

概説

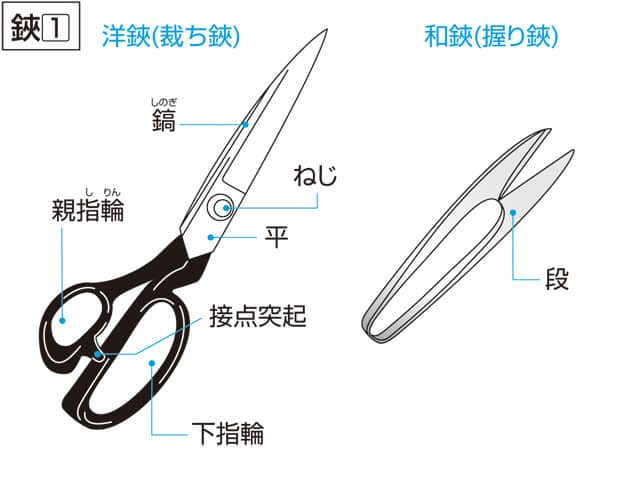

はさみは、二枚の平行な刃がすれ違う際のせん断力で物を切断する。刃と支点の位置関係から、一枚の金属をU字形に曲げて刃と刃が合わさるようにした支点が刃から離れているギリシア型(日本でいう和鋏、握り鋏)と、二枚の金属をX字形に組み合わせて刃と刃が合わさるようにした支点が刃(作用点)と握りの中間にあるローマ型(日本でいう洋鋏)とがある[1]。

助数詞には「丁」あるいは「挺」(読みはいずれも「ちょう」)が用いられる。

薄い、または細いものの切断に用いられる。対象としては布や糸、紙、金属箔、金属板[2]、頭髪(理美容)、食材(キッチンバサミ)[3]、植物(農業・園芸用)など様々である。材質や刃の鋭利さ、大きさ、デザインは用途により異なる。

歴史と形態

はさみは歴史的には包丁などの刃物よりもずっと新しく青銅器時代になって出現した[1]。

ギリシア型

ギリシア型のはさみは一枚の金属板をU字形に曲げて刃と刃が合うようにした形態のはさみである[1]。英語では spring scissors。

構造

握り鋏は、力を加えないと刃は開いている。手で両側から力を加えることで刃の部分が重なり合う構造となっており、2枚の刃が交わった部分が閉じていくことで間に挟んである紙や布などが切断されるしくみである。力学的には、てこのうち第3種てこの構造をもち、二枚の刃の部分が「作用点」、金属板がU字型に曲げられた部分が「支点」、刃に近い持ち手の部分が「力点」となっている。

歴史

紀元前10世紀頃に古代ギリシアで羊毛の収穫に使われたのが最初とされている[1]。中国には6世紀頃に製作されたギリシア型のはさみが残っているが、ばねの働きを改善するため単純なU字形ではなく中央部が8字形になっている[1]。

しかし、13世紀になるとギリシア型のはさみは中国では作られなくなった[1]。また、ヨーロッパでも18世紀以降は羊毛の刈り取り用のはさみを除いてギリシア型のはさみは作られなくなった[1]。一方、日本では15世紀以降にヨーロッパ人が現代的な洋鋏(ローマ型のはさみ)を伝えたものの、江戸時代まで日常生活では握りばさみが一般的であった[1]。日本では現代でも「和鋏」として広く使われている[1]。

ローマ型

ローマ型のはさみは二枚の金属板をX字形に鋲で留め刃と刃が合うようにした形態のはさみである[1]。日本で一般的に「洋鋏」と呼ばれているものである[1]。なお、英語では scissors[注釈 1]というが、金切り鋏やケーブル鋏など、刃が柄に対して小さく、強力なものは snips と呼び分けている。

構造

力学的にてこのうち第1種てこの構造をもち、二枚の刃の部分が作用点、刃をつなげる部分が支点、反対側の持ち手の部分が力点となる。

刃の接触点に剪断する力を集中するように、刃はわずかにひねられている。これを「ひねり」と呼ぶ。また、切る対象に依って、刃と刃の当たる角度を変えるために裏側に「スキ」と呼ばれる隙間をつくっている。これによって例えば、髪の毛のような軽い材質でかつ、硬い表面のものでも切ることができる。正確に切らなければならないものほど、精密に調整したスキとひねりが必要である。

歴史

現存する最古のローマ型のはさみは帝政ローマ時代(紀元前27年頃)のもので鉛や針金の切断に使われていたとみられるものである[1]。

ローマ型のはさみは中国や朝鮮半島を経て日本に伝わり、奈良の正倉院には銅メッキを施したローマ型のはさみが残されている[1]。これらは室町時代から江戸時代にかけて活け花や植木の手入れに用いる日本独特のはさみに進化した[1]。また、日本には15世紀以降にヨーロッパ人が現代的な洋鋏を伝え、久能山東照宮にはポルトガル人が献上した徳川家康の洋鋏が伝わるが、江戸時代の洋鋏は外科手術など特別な用途にのみ使用された[1]。洋鋏は明治時代になって大量に輸入・生産されるようになった[1]。

和鋏と洋鋏

和鋏

日本の和鋏は古代ギリシャに起源をもつU字形で中間がばねになったはさみ(ギリシア型)である[1]。

日本へは中国を通して伝わったと考えられており、古墳からの出土例もある[1]。鶴岡八幡宮には源頼朝が後白河法皇から賜ったはさみが遺されており、北条政子が使用していたと伝わるはさみである(髪の毛を切るためのはさみと考えられている)[1]。

ギリシア型のはさみが現代まで広く生産・使用されているのは日本のみである。だが日本でも洋鋏が主流となっており和鋏が使用されるのは糸切り鋏や飴細工用など限定された用途である。

握り鋏は使用していない時にはばねの力で刃は開いているが、安全のため先端の刃の部分を閉じた状態で覆うキャップやカバー付きのものも存在する。

洋鋏

洋鋏は通常2枚の細長い金属板が支点を中心軸として重なり合う構造となっており、それぞれの金属板の内側に向かって刃が付けられ、2枚の刃が交わった部分が閉じていくことで間に挟んである紙や布などが切断されるしくみである。

洋鋏は使用していない時には安全のため閉じておかれることが多く、先端の刃の部分を覆うキャップやカバー付きのものも存在する。

PLUSは、刃の開き角度を常に30°を保つベルヌーイカーブ刃を使ったフィットカットカーブはさみを販売している。

材質

はさみは切断工具であるため、固い鋼を使ったものが多い。一般の事務用、学校での工作用のものでは錆に強いステンレス鋼を使ったものが主流である。最近では、表面にフッ素コート加工を施して糊やテープによるベタつきを防ぐ工夫をした商品も一般化している。

子供用にはプラスチック製のはさみもある。

特殊な用途向けに、切断されるものに対して磁気の影響を及ぼすことがないように、セラミックで作られたはさみもある。

さらに、理美容師などが使用するはさみの高級品には、コバルト基合金製のものがある。

右利き用と左利き用

通常のはさみは右利き用に作られているが、左利き用のものも少数であるが市販されている。利き手と異なる向きにつくられたはさみを使用するのは困難が伴う。これは、はさみのかみ合わせ部分に対する力の配分が逆になってしまうため、かみ合わせ部分を広げる方向に力が入ってしまうからである。

左利き用の洋はさみは、右利き用の洋はさみと完全に左右が反転した、総左と呼ばれるものと、持ち手の部分のみ左右が反転した足左と呼ばれるもの(かみ合わせ部分は右利き用と同じ)がある。足左は、右利き用のはさみに慣れた人、すなわち、かみ合わせの力配分を右利き用にしている人が、持ち手の部分だけ左用にしたい場合に使われる。逆に、足左に慣れている人は、総左のはさみをうまく使いこなせない。これは、足左のはさみの力の配分方法と、総左のはさみの力の配分方法が反対になるからである。

足左の洋はさみは、本来の左利きの洋はさみとは違い、一種便宜的な品であるため、市場に出回る量は少ない。

なお、右利き用のはさみではあるが、右手、左手どちらでも持てるような、ユニバーサルデザインにした品もある。足左のはさみと同じように使うことができる。例えば爪切り用のはさみは当然左手でも扱う必要があるためどちらの手でも扱えるようになっている。

用途

次のようなものが市販されている。また、用途を限定せず、多くの用途に使える「万能ばさみ」も市販されている。

- 事務用

- 工作・加工用

- 料理用

- キッチン鋏

- 昆布切鋏

- 理美容用

- 手芸用

- 洋裁鋏

- 糸切り鋏

- 園芸用

- 生花用

- 植木鋏

- 刈込鋏

- 葉刈鋏

- 盆栽鋏

- 摘果鋏

- 採果鋏

- 芽切鋏

- 摘花鋏

- 野菜鋏

- 収穫鋏

- 高枝切鋏

- 太枝切鋏

- 芝刈鋏

唐鋏と博多鋏

福岡市には「博多鋏」がある。伝統工芸品であるが和鋏ではなく、かしめ付きで洋鋏に近い。鎌倉時代に南宋商人の謝国明が中国の鋏を日本へ伝え、「唐鋏」と呼ばれたことに始まる。幕末に、刀鍛冶だった安河内卯助が唐鋏を作るようになり、明治維新後の廃刀令で鋏づくりに転業する刀鍛冶が相次いだ。卯助の弟子である高柳亀吉が明治20年に「博多鋏」と称するようになった[5]。2017年にその製作技術が国の無形民俗文化財に選ばれたが、現役の職人は1人で、後継者がいない状況である[6]。

法律による規制

日本においては、所持には法律による規制がある。正当な理由[注釈 2]を持たずに隠して携帯[注釈 3]することは軽犯罪法に抵触するため、科料、勾留されることがある。

また、刃体の長さが8センチメートルを超える[注釈 4]はさみを、業務[注釈 5]その他正当の理由を持たず携帯することは銃刀法第22条に抵触するため、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金を課せられることがある。

ハサミの日

山野愛子の提唱により、毎年8月3日が「ハサミの日」とされ、増上寺(東京)でハサミの供養が行われている[7]。

脚注

注釈

- ^ 刃が2枚あるため1丁でも複数形となる。発音は sízɚz(‐zəz)「シザーズ」で、日本でよく聞かれる、シーサースやシーサスは不正確。

- ^ 社会通念上正当な理由が存在する場合であり、例えば、店からはさみを購入して自宅に持ち帰るような場合等。

- ^ 自宅または居室以外の場所で、手に持ったり、身体に帯びたりするなど直ちに使用できる状態で、人目につかないよう隠して身辺に置くこと。

- ^ ネジのあるはさみはネジから切っ先までの長さ。握り鋏は全体の長さから8センチメートルを引いた長さ。

- ^ 社会生活上の地位に基づき、反復継続してはさみを使用することがその人にとって仕事であり、はさみを使うことが業務にあたる場合。

出典

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s “刃物の歴史”. 関市. 2019年10月19日閲覧。

- ^ Q 金属箔はハサミでも切れますか?竹内金属箔粉工業(2019年1月1日閲覧)。

- ^ 【モノ・フラッシュ】料理のプロが厳選「最強」キッチンバサミ10選日経トレンディネット(2016年11月17日)2019年1月1日閲覧。

- ^ “長持ちするはさみ作りたい 美容師に愛され半世紀 宝塚のメーカー”. 神戸新聞NEXT (2019年7月1日). 2019年7月1日閲覧。

- ^ “博多鋏”. はかた伝統工芸館. 2021年1月25日閲覧。

- ^ 高柳晴一「博多鋏 鍛冶に熱き魂◇火入れ・冷まし・磨き…、伝統守る唯一の職人◇」『日本経済新聞』朝刊2017年10月23日(文化面)

- ^ 第33回「ハサミ供養法要」山野美容芸術短期大学(2009年8月5日)2019年1月1日閲覧。

参考文献

- 木内勝作・絵、田中皓也絵「はさみ」『工作図鑑 : 作って遊ぼう!伝承創作おもちゃ』福音館書店、1988年、62-140頁。ISBN 4-8340-0724-3。

関連項目

外部リンク

鋏(はさみ)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/16 02:48 UTC 版)

※この「鋏(はさみ)」の解説は、「虚航船団」の解説の一部です。

「鋏(はさみ)」を含む「虚航船団」の記事については、「虚航船団」の概要を参照ください。

鋏

「鋏」の例文・使い方・用例・文例

- スカロッピング鋏で切る

- 鋏を貸してもらえますか。

- これは日本で糸を切るために使われている鋏です。

- この鋏は 50 年も前に買ったものだが, まだ使える.

- ばかと鋏は使いよう

- 紙を鋏んで孔をあける

- 鋏一挺

- 鋏でチョキリと切る

- 鋏と奉公人は使いよう

- 鋏と糊入の仕事(切り抜き新聞など)

- 縫物をする際に、ピンキング鋏でジグザクのパターンに切られる

- 大鋏で切る、または大鋏で切り開く

- 鋭く鋏むか、または絞る

- 痛みを与えるが、対して有毒ではない咬傷を与える鋏角のある、大きな毛で覆われた熱帯のクモ

- 髪か羊毛を離れて切られるか、またはまるで大鋏かバリカンで持っているかのように、切り取らせる

- 鋏角の、に関する、あるいは、に似ているさま

- 鋏角を持つさま

- 草や灌木を切るための大鋏

- ハンドルを開いいた状態を保つバネ付きの小さな剪定鋏と平らな表面に対して閉じる剪定ばさみ

鋏と同じ種類の言葉

- >> 「鋏」を含む用語の索引

- 鋏のページへのリンク