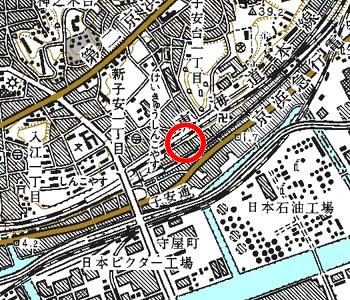

JR線(複線以上)

JR線の複線(線路が上下線別に並行して敷設されていること)以上の区間あらわします。なお、駅と駅の途中から複線になっている区間は単線で表示します。

JR線は、以前に国有鉄道であったことから、他の私鉄とちがったあらわし方になっています。

1:25,000地形図「横浜東部」

JR東海道本線;横浜市神奈川区

JR線(単線)

JR線

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/27 13:17 UTC 版)

|

|

この記事には複数の問題があります。

|

(東海道本線 刈谷駅)

JR線(ジェイアールせん)は、日本国有鉄道(国鉄)の路線を承継した旅客鉄道会社(北海道旅客鉄道、東日本旅客鉄道、東海旅客鉄道、西日本旅客鉄道、四国旅客鉄道、九州旅客鉄道)および日本貨物鉄道(JRグループ)の営業する鉄道路線の総称である。

鉄道路線ではないが、東日本旅客鉄道が営業するバス高速輸送システム(BRT)である気仙沼線・大船渡線BRTや、九州旅客鉄道が事業主体となりJR九州バスが営業するバス高速輸送システム(BRT)である日田彦山線BRTも、JR線に含む場合がある[1][2]。

JR線の乗車券等では「旅客鉄道会社線」「東日本会社線」「東海会社線」など、旅客鉄道会社および通用区間に係る略称社名を表示して発売することがある。広義では私鉄線に含まれるが、歴史的経緯から他の私鉄とは区別され、日本国内では事実上「私鉄線」の対義語となっている。

国鉄の事業を継承した7社は、それぞれが別個の会社組織であるが、国鉄承継事業者として全国に亘る連携したサービスが発足の前提であり、旅客および荷主は原則的に会社(区域)ごとに別個の契約を都度結び直すようなことなく、統一された運送約款のもと利用できる。

JRと関連があるがJR線でないもの

国鉄・JRの特定地方交通線、並行在来線等を転換した第三セクター鉄道は、国鉄線・JR線としては廃止されたものであり、接続するJR線から乗入れ列車があったとしても、JR線ではない。 同じ区間でJR貨物が第二種鉄道事業者として営業していてもJR線として見なされない。

東京モノレール、JRバスのようにJR会社の子会社の運営である場合や、JR会社の第一種鉄道事業路線や第三種鉄道事業路線であっても他の事業者が第二種鉄道事業者として運営している場合は、一般にJR線とは認識されず、運賃の通算も行われない。第一種鉄道事業の例としてはJR東海交通事業城北線、嵯峨野観光鉄道嵯峨野観光線、第三種鉄道事業の例としてはのと鉄道七尾線の和倉温泉駅以北がある。

また、第一種鉄道事業者のJR線と線路を共有して、他の鉄道事業者が第二種鉄道事業者として営業している場合もある(のと鉄道七尾線の和倉温泉駅以南、嵯峨野観光鉄道嵯峨野観光線、井原鉄道井原線)。この場合、同じ線路を走行するが、運賃は別立てである。(特例で運賃がJRと同額となる区間も存在する。)

JR飯田線と名鉄名古屋本線も豊橋駅-平井信号場間において線路を共有している。双方が単線を供出して複線として扱うため両社とも第一種鉄道事業者となっており、名鉄の電車でこの区間を通過する場合はJR線とは見なされない。途中にある船町駅と下地駅も名鉄の駅としては存在しないことになっている。

関西国際空港へと向かうJR関西空港線と南海空港線もりんくうタウン駅から関西空港駅の間でともに第二種鉄道事業者として線路を共有している。両社の接続点となるりんくうタウン駅は共同使用駅であるが、関西空港駅では両社のホームと改札が分離されているためこの区間で南海の電車に乗る場合はJR線とは見なされない。乗車券についてもりんくうタウン駅から乗車し関西空港駅まで普通乗車券で利用する場合のみ特定運賃が適用され、券売機は両社それぞれ用意されているものの同じ運賃でお互いの列車と改札を利用できる特例があるが、関西空港駅から乗車する場合やその他の乗車券の場合はこの特例は適用されない。

所有者はJRではないがJR線扱いされる路線

逆に、路線の所有権は別会社にあっても、JR旅客6社が第二種鉄道事業者として列車を運行している場合は、一般にJR線と認識される。

- JR東西線(関西高速鉄道)

- 関西空港線の一部(新関西国際空港株式会社)

- 成田線の一部(成田空港高速鉄道)

- おおさか東線(大阪外環状鉄道)

- 只見線の一部(福島県)

- 長崎本線の一部(佐賀・長崎鉄道管理センター)

また、東京メトロ千代田線の北千住駅 - 綾瀬駅間は東京メトロの路線であるが、同区間は当初常磐線として建設され、日暮里・上野方面と直通していた歴史的経緯などの関係で常磐線各駅停車としての機能も果たしており、同区間と他のJR線を連続して利用する場合など、一部例外を除き運賃計算上JR線とみなされる場合がある。西日暮里もしくは北千住でJR線から東京メトロ千代田線へ乗り換えて綾瀬以降の亀有、金町、松戸などへ行く場合や、その逆などの場合はJRとして計算される。

鉄道事業者における案内呼称

私鉄各線の駅や車内放送における乗換案内では頻繁に聞かれる言葉である。たとえば渋谷駅では「東急東横線・東急田園都市線」などと会社名と路線名を両方述べる言い方が多く、「東急線」という一括案内は用いられることが少ないのに対し、JR駅への案内は山手線、埼京線などとは言わず「JR線はお乗り換えです」という表現で一括することが多い。また、JR中央線の各駅停車と快速は共通して中央線などと呼ばれるのに対し、常磐線は常磐快速線と常磐緩行線を分けて言うことが多いようである。

JRだけがこのような一括案内をなされるのは、都心の1つのターミナル駅ではJR路線の数が突出して多く集まっているケースが多いということが理由の1つとして挙げられる。しかし、JRの路線が1つしかない駅でも「JR線」のみで済まされることも多い。目黒駅では、JRも東急も路線が1つだけであるが、東急側は「東急線」ではなく「東急目黒線」と案内されるのに対し、JR側は「JR山手線」ではなく「JR線」と案内される。対して、JR同様都心部に多くの路線や乗換駅を抱える東京地下鉄(東京メトロ)も、1つ1つに対し「○○線」と路線名で案内されることが多く、「東京メトロ線」という一括案内はなされない。

また、新幹線もJRの路線ではあるが、「JR線」という表現は専ら在来線の意味で用いられる。たとえば東京メトロ東西線大手町駅、東京メトロ丸ノ内線東京駅などの構内の乗換案内では「新幹線・JR線」などと表記していて、「新幹線」と「JR線」は切り離し、区別している。しかし、東京メトロから新幹線の乗り換えは車内放送や車内案内表示装置などでは案内されない。

かつて大阪市営地下鉄(現・大阪市高速電気軌道(Osaka Metro))での乗り継ぎアナウンスは、梅田駅(大阪駅)では「国鉄線(JR線)〜」、天王寺駅では「環状線、関西線、阪和線〜」、新大阪駅では「国鉄新幹線」とアナウンスされていた。これは明治期の官設鉄道時代からの国鉄線であった東海道本線を国鉄 (JR) とあらわし、私鉄から買収されて国鉄線になった路線が多い他の線を線名で表す例の多い証拠である。現在はどの駅でも「JR線」になっている。

脚注

関連項目

JR線

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/07/26 07:50 UTC 版)

※この「JR線」の解説は、「毘沙門台」の解説の一部です。

「JR線」を含む「毘沙門台」の記事については、「毘沙門台」の概要を参照ください。

固有名詞の分類

- JR線のページへのリンク