木星

大きいながらもすばやく自転する惑星、木星について

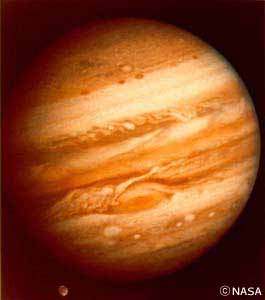

太陽系の中でもっとも大きな惑星(わくせい)が木星です。直径は地球の約11倍、体積は約1,300倍もあります。しかし、重さは地球の約318倍しかなく、大きいけれど、軽い惑星であることがわかります。木星は火星よりもさらに地球の外側をまわり、地球から太陽までの距離の5倍ほどの大きな半径をもつ軌道(きどう)の上をまわっています。太陽のまわりをひとまわりする公転は約12年ですが、大きなわりに約10時間という速さで自転します。木星は水素とヘリウムからできているため、地球のようにかたい地面はありません。

太陽系最大の惑星・木星。大気のようすが縞(しま)もようとなって見えます。

水素やヘリウムのガスからできている地面のない木星

木星は、地球や金星、火星などの岩や金属からできている惑星とはちがい、水素やヘリウムのガスからできています。地球のような硬い地面がないので、大気との境ははっきりしませんが、いちばん外側は厚さ1,000kmほどの大気の層、そこから2万km下にいくと液体水素の層があり、その下には圧力が3万気圧もある液体金属水素の層が続いています。中心にある核は温度が3万℃以上もあり、金属や岩石などで構成されています。

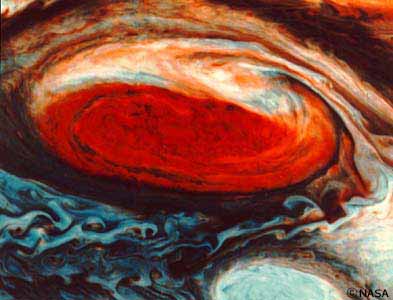

木星の赤い斑点は台風のようなもの

地球からも見える木星の縞(しま)もようと赤い斑点。この赤い斑点は「大赤斑(だいせきはん)」と呼ばれ、木星のもようのなかでもとくに有名です。これは17世紀にフランスの天文学者カッシーニよって発見されてから、300年以上も存在しているものです。大きさが地球3つ分もあり、木星をとりまく雲によってつくられ、地球の台風やハリケーンに似た現象だといわれています。これは1977年に打ち上げられたボイジャーの観測でわかったものです。大赤斑は時速100kmで左まきにうずまいています。

活火山をもつ地球以外の星が木星の衛星イオ

今から約390年前の1610年、ガリレオ・ガリレイによって木星に4つの衛星が発見されました。それらは木星に近い順にイオ、エウロパ、ガニメデ、カリストと名づけられ、この4つをガリレオ衛星といいます。なかでもいちばん木星に近いイオは月と同じくらいの大きさで、硫黄(いおう)と二酸化炭素でできていて、地球以外の天体で初めて活火山が発見されました。また、エウロパの地表をおおう氷の下には、液体の海があることを示す証拠が発見されています。

木星と4大衛星(合成)。手前から、ガニメデ、カリスト、エウロパ、イオ。

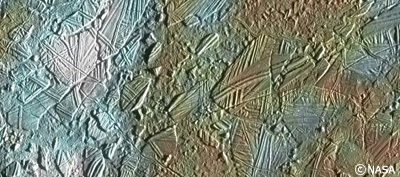

エウロパに接近し、氷のうねをとらえたガリレオ

1998年3月2日、NASAとブラウン大学の研究チームは、ガリレオが1997年12月に木星の衛星エウロパに最接近した際に撮影した画像を公表しました。それには、隆起した氷のうねが縦横に走る様子などがくっきりととらえられていました。エウロパの表面は氷点下160℃の低温ですが、地表を覆う氷の下には海があり、生命をはぐくんでいる可能性があるとされています。このとき発表された一連の画像は、こうした仮説を裏付ける有力な証拠になるといわれました。ガリレオがとらえたエウロパの赤道付近は、2列1組となった氷のうねが複雑に交錯しており、うねの幅は大きいもので1km前後もあります。このほか、氷どうしがぶつかったり、氷のうねが切断されたりしている地域もありました。

エウロパにあった含水塩と海水は生命の存在を推測させる

NASAジェット推進研究所などの研究チームは、ガリレオの観測により、エウロパに水を含んだ塩類(含水塩、炭酸カルシウムや硫酸マグネシウム)が存在することを、科学誌「サイエンス」(1998年5月発売)に発表しました。この含水塩の発見で、氷の下に液体の海水が存在する可能性が高まりました。研究チームは「地球と同じように、エウロパの海底では火山や熱水活動で、生命に必要な塩類が放出されているかもしれない」と推測しています。NASAは、1999年まで観測を続けるガリレオに続き、エウロパを周回する探査機を打ち上げる計画を立てています。これは2008年に打上げ、2010年に木星に到達し、さらに2011年からはエウロパを主に探査するという計画です。

21年ぶりに見つかった木星の17番目の月

木星は、太陽系の中で最も大きな惑星で、多くの衛星をもっています。最初に見つかったのは、1610年にガリレオが発見したイオ、エウロパ、ガニメデ、カリストという4つの大きな衛星です。1977年に打ち上げられたボイジャー1号が、これらの撮影に成功しました。また、同じ年に打ち上げられたボイジャー2号によって、衛星が16個あることがわかりました。

2000年7月、アリゾナ大学とスミソニアン宇宙物理センターのチームが木星の17番目の月を発見したと発表しました。同グループは前年の10月と11月に行った観測で、この天体を小惑星だと考えたのですが、のちに、天体の軌道が小惑星としては例外的なことがわかり、コンピューターによる軌道計算で衛星だという可能性を確認しました。木星の新しい衛星が見つかったのは、1979年以来、21年ぶりです。

木星と、ガリレオ・ガリレイが発見したイオ、エウロパ、ガニメデ、カリストの4つ大きな衛星(イメージ)

直径わずか4.8km、太陽系の衛星の中では最小

新しくみつかった17番目の衛星は、木星から2,400万km離れた位置を、約2年の軌道周期で回っています。新衛星の直径は4.8kmしかなく、太陽系の惑星を周回する衛星としては一番小さいものだと考えられています。これまで発見されているアケンナ、カルメ、パシファエ、シノーベの4つの衛星からなる最も外側のグループに属しますが、これらの衛星は、他の12の衛星とは逆の方向に木星を回っています。

木星と同じ種類の言葉

Weblioに収録されているすべての辞書から木星を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。

全ての辞書から木星

を検索

全ての辞書から木星

を検索

- >> 「木星」を含む用語の索引

- 木星のページへのリンク