ガリレオ‐えいせい〔‐ヱイセイ〕【ガリレオ衛星】

ガリレオ衛星

ガリレオ衛星

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/02 01:30 UTC 版)

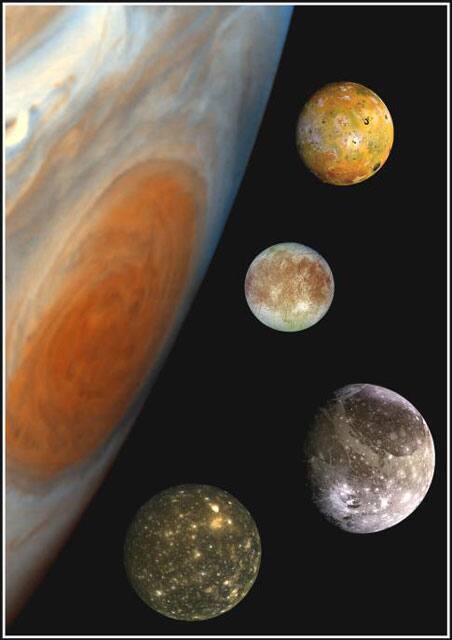

ガリレオ衛星(ガリレオえいせい)は、イタリアの天文学者 ガリレオ・ガリレイ によって発見された木星の4つの衛星のことを指す。木星の衛星の中でも群を抜いて大きく、ガリレオ手製の低倍率望遠鏡でも見ることができた。サイズは惑星である水星にも匹敵する。現代でも、双眼鏡などで容易に観測できる。また、地球以外を公転する衛星のうち、最初に発見されたものでもある。

歴史

ガリレオが初めて観測を行ったのは1610年1月7日のことである。ガリレオはこれらの天体の動きを数日間観測し、木星の周りを回っていることを確信した。この発見は、ガリレオが信じていたニコラウス・コペルニクスの地動説の裏付けの一つとなり、全ての天体が地球の周りを回っているという当時のキリスト教の天動説に反するものであった。

ドイツのシモン・マリウスは、自分の方がガリレオよりも早く観測していたと主張した。実際、マリウスの観測記録は1609年12月29日からはじまっているが、当時のドイツはまだユリウス暦を使っており、グレゴリオ暦に換算すると1610年1月8日となって、ガリレオよりも1日遅いことになる。ただし、個々の衛星の名称はマリウスが提案したものが使われている。

中国の天文学史家の席澤宗 (Xi Zezong) によれば、斉の天文学者・占星術師の甘徳が、紀元前364年に木星近傍の暗い星を記録しており、これがガリレオ衛星ではないかと考えられているという[1]。そうだとすると、ガリレオよりも2000年近くも前に、望遠鏡も使わず裸眼によってガリレオ衛星を視認していたことになる。ガリレオ衛星は視等級が5-6等なので、単独であれば肉眼で見える明るさであるが、すぐ近くにある木星が非常に明るいので視認することは極めて困難である。甘徳の他に、裸眼による観測記録は知られていない。

命名者

- ガリレオ・ガリレイ

- 発表誌 - Sidereus Nuncius(『星界の報告』)1610年

- 当初、1609年よりトスカーナ大公となったメディチ家のコジモ2世に敬意を表して “Cosmica Sidera”(コジモの星々)と命名した。後に大公の提案に従って “Medicea Sidera”(メディチ家の星々)と改名した。大公だけでなく、メディチ家の4兄弟(コジモ、フランチェスコ、カルロ、ロレンツォ)全員に敬意を表したものである。ガリレオはまた、衛星の個々には木星からの距離に応じて内側から I,II,III,IV と番号を振った。これは20世紀の半ばまで引き継がれたが、20世紀の後半になると、それまで無名だった衛星にも固有名が命名されるようになり、以後、固有名で呼ばれるようになっている。

- シモン・マリウス

- 発表誌 - Mundus Jovialis 1614年

- 衛星が木星(ユーピテル、ギリシア神話ではゼウス)に付き従っていることから、ゼウスの愛人だった Io(イオ)、Europa(エウロパ)、Ganymede(ガニメデ)、Callisto(カリスト)と命名。これが現在でも使われている。

- ジョヴァンニ・バッティスタ・オディエルナ

- 発表誌 - Medicaeorum Ephemerides 1656年

- メディチ家の4人の人物から "Principharus"(プリンキファルス、トスカーナ大公の灯台)、"Victripharus"(ヴィクトリファルス、大公夫人ヴィットーリアの灯台)、"Cosmipharus"(コスミファルス、初代大公であるコジモ1世の灯台)、"Ferdinandipharus"(フェルディナンディファルス、フェルディナンド2世の灯台)と命名[2]。

- ヨハネス・ヘヴェリウス

- “Circulatores Jovis”(木星の周りを回るものたち)あるいは “Jovis Committees”(木星委員会)と命名。

- ジャック・オザナン

- “Gardes”(衛士)あるいは “Satellites”(従者)と命名。

諸元

木星に近い方の順番から番号が振られている。

なお、イオの公転周期:エウロパの公転周期:ガニメデの公転周期 ≒ 1:2:4 という関係が成り立っているが、これは軌道共鳴という天体力学のメカニズムにより説明されている。またいずれも自転周期は公転と同期している。

| 番号 | 名前 | 直径 | 質量 | 平均軌道半径 | 公転周期 | 視等級[3] |

|---|---|---|---|---|---|---|

| I | イオ | 3,632 km | 8.92×1022 kg | 421,600 km | 1.76 日 | 5.02 ± 0.03 |

| II | エウロパ | 3,138 km | 4.8×1022 kg | 670,900 km | 3.55 日 | 5.29 ± 0.02 |

| III | ガニメデ | 5,262 km | 1.49×1023 kg | 1,070,000 km | 7.16 日 | 4.61 ± 0.03 |

| IV | カリスト | 4,820 km | 1.08×1023 kg | 1,883,000 km | 16.69 日 | 5.65 ± 0.10 |

脚注

- ^ Xi Zezong, "The Discovery of Jupiter's Satellite ade by Gan De 2000 years Before Galileo", Chinese Physics 2 (3) (1982): pp.664-667.

- ^ Annuaire de l'observatoire royal de Bruxelles, 47, (1880), p. 263

- ^ “Planetary Satellite Physical Parameters”. JPL Propulsion Laboratory. 2020年10月8日閲覧。

参考文献

|

この節の加筆が望まれています。

|

特になし

関連項目

|

この節の加筆が望まれています。

|

外部リンク

|

この節の加筆が望まれています。

|

ガリレオ衛星

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 05:50 UTC 版)

「3001年終局への旅」の記事における「ガリレオ衛星」の解説

イオは木星のルシファー化によって火山活動に拍車がかかり、ロボット以外はとても降り立てない危険な場所となっている。エウロパはモノリスによって封鎖されたままで、原住生物は両生類のような段階に進化し、地上にイグルー群を築いている。ガニメデも氷が溶けつつあり、人類による開発が進められて数万人が定住している。カリストは開発可能だが、ほとんど進んでいない。

※この「ガリレオ衛星」の解説は、「3001年終局への旅」の解説の一部です。

「ガリレオ衛星」を含む「3001年終局への旅」の記事については、「3001年終局への旅」の概要を参照ください。

固有名詞の分類

- ガリレオ衛星のページへのリンク