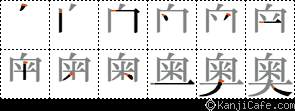

おう【奥〔奧〕】

おく【奥】

読み方:おく

1 入り口・表から中のほうへ深く入った所。「洞窟の—」「引き出しの—を探す」

2

㋐家屋の、入り口から内へ深く入った所。家族が起居する部屋。また、奥座敷。「主人は—にいます」「客を—へ通す」

㋑江戸時代、将軍・大名などの城館で、妻妾(さいしょう)の住む所。「大(おお)—」

3

㋒容易には知りえない深い意味。物事の神髄までの距離。「—が深い研究」

㋓芸や学問などの極致として会得されるもの。奥義。秘奥。「茶道の—を極める」

「伊香保ろの沿ひの榛原(はりはら)ねもころに—をなかねそまさかし良かば」〈万・三四一〇〉

6 《2㋑から》身分の高い人が自分の妻をいう語。また、貴人の妻の敬称。奥方。夫人。→奥さん →奥様

「この—の姿を見るに」〈浮・一代女・一〉

奥

奥

奥

奥

奥

奥

奥

奥

奥

奥

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 奥 | おく |

| 奥 | ふかし |

奥

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/25 17:10 UTC 版)

奥(1889年 - 1939年)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/14 08:38 UTC 版)

「奥本町」の記事における「奥(1889年 - 1939年)」の解説

1889年(明治22年) - 大阪府大鳥郡奥村が町村制の施行により、五箇荘村の大字となる。 1896年(明治29年) - 郡の統廃合により泉北郡の所属となる。 1938年(昭和13年) - 堺市に編入され、「五箇荘村」を冠称する。 1939年(昭和14年) - 奥本町と改称する。

※この「奥(1889年 - 1939年)」の解説は、「奥本町」の解説の一部です。

「奥(1889年 - 1939年)」を含む「奥本町」の記事については、「奥本町」の概要を参照ください。

奧

出典:『Wiktionary』 (2021/08/12 02:02 UTC 版)

発音(?)

熟語: 日本語

奥

奧

奥

「奥」の例文・使い方・用例・文例

- 奥歯

- 心の奥では

- 庭の奥に

- 地中の奥深い所

- 彼は奥さんに対して大変な気くばりを示した

- 君が一言やさしいことばを言ったら奥さんをなだめることができただろうに

- 奥行きの深いポーチ

- 押し入れはけっこう奥行きがあった

- そのホールは奥行きが50メートルある

- この食器戸棚は奥行き30センチです

- ジャングルの奥地

- 彼はついに宮殿の奥に入る許しを得た

- その建物は正面は広くないが,かなり奥行きがある

- 高校のときに彼は奥さんと出会った

- 私は心の奥底では彼を信じたかった

- 奥さんによろしく

- 奥の部屋

- チベットの奥地

- 奥様;お嬢様

- 彼は昨年奥さんをなくした

奧と同じ種類の言葉

- >> 「奧」を含む用語の索引

- 奧のページへのリンク

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈

〈![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) 〈おく〉「

〈おく〉「 《「道の奥」の意》

《「道の奥」の意》