節用集

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/09 13:52 UTC 版)

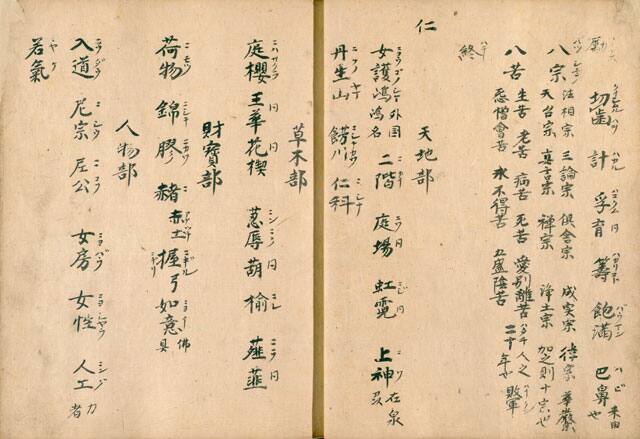

節用集(せつようしゅう、せっちょうしゅう)は、室町時代から昭和初期にかけて出版された日本の用字集・国語辞典の一種。漢字熟語を多数収録して読み仮名をつける形式となっている。

概要

その中身は読み仮名をつけた漢字の熟語を並べてだけであり、用語の意味の解説は無いが、簡単な注を付すことはある。つまり、日常の言葉を漢字で表記するための辞書といえる[1]。

その記載される日常生活用語は、原則的に「いろは順」での分類がなされているが、単語の単純な「いろは順」ではなく、単語の最初の仮名で「いろは順」とし、「い」「ろ」などそれぞれの部のなかを天地・時節・草木など部門別(門)に分類して用語を配列する形式をとっている[2]。近世後期以降に部門別から仮名字数で細分するものが現れ、やがてこれが主流となった。

江戸時代に多種多様な形式が発生した。型としては「字引重視のもの」と「付録重視で教養書的なもの」の2種の傾向がある[3]。特に江戸時代後期の挿絵・付録の増加した「節用集」の影響で、「節用集」という語が一般名詞化すると、「節用集」はいろは引き辞書の代名詞として使われるようになり、明治期には教養書の意味へ変容した。一方辞書的な面を表す一般名詞は「字引」となった。

現代では、国語学において、漢字表記・読み・字体・用字など漢字の用法の知識を得るのに利用される[4]。また付録から当時の日常生活の様相を推測するのにも使われている。とはいえ、そもそも「節用集」が成立当時の言語状況を反映している保証はなく、どのような時期のどのような資料の語彙を問題とするかによって調査対象も変わってくるため、「節用集であればどれでもよい」というわけにはいかない[5]。ある時期の使用語彙や表記の調査を目的に「節用集」を利用する場合には、先行の「節用集」をも視野に入れて調査する必要がある[6]。

書名

「節用」という言葉の語源については諸説ある。

原著者が不明なので、命名の意図がどのようなものであったかは確定し難いが、この書名が後代においてどのように理解されていたかということは、切り離して考える必要がある[7]。

歴史

古本節用集

15世紀、日本では「字引」形式の書物が発展してきた。意味で分類した用語集の『下学集』(文安元年(1444年)頃成立)、漢字音の韻で分類した漢字字典(韻書)の『聚分韻略』などがある。頭文字で分類しかつ意味で部門分けする形式は早く平安時代末期(院政期)成立の『色葉字類抄』と、その増補と見られる『伊呂波字類抄』があり、これらの流れのなか成立したのが「節用集」であった[9]。原本の著者は不明であり、原本に後世の加筆がなされる形で成立していった。いろは順・部門別が便利であったらしく、文明16年(1484年)に成立した『温故知新書』(五十音に分けて部門別)や『下学集』などとは対照的に広く流布していった。

このように室町時代から江戸時代初期までのものを「古本節用集」という[10]。刊本に文明本(文明6年(1474年)頃成立)・黒本本・天正18年本・饅頭屋本・易林本などがある[11]。文明本が最古であり、『下学集』が成立したらしき1444年から文明本の1474年までの間に、「節用集」は成立した。構成により大まかに「伊勢本」・「印度本」・「乾本」の3つに分けられる。

諸本

「節用集」は「いろは順」の後に意味による部門分類を行っていたのだが、部門分類のはじめが「天地」で旧国名が含まれていた。その結果、初期の「節用集」は一番始めに出てくる項目が「伊勢」であった。一番目の項目が「伊勢」から始まる「節用集」を「伊勢本」という[12]。その後、伊勢など旧国名が付録として本の後ろにまわり、最初の項目は「印度」となった。この形式の「節用集」を「印度本」と称する[13]。なお、平安時代末から鎌倉にかけて日本語の発音は変化しており、「ゐ」「ゑ」「を」は「い」「え」「お」と同音になっていたので、「伊勢本」・「印度本」では「いろは順」は「いろは歌」のような47文字ではなく、「ゐ」「ゑ」「お」部が無い44文字で構成されていた[14]。

慶長年間に入ると、藤原定家の『下官集』「嫌文字事」で示された定家仮名遣に従って、いろは44文字は「ゐゑお」を含む47文字とする「節用集」が登場した。当時「い」-「ゐ」等の音韻的区別は失われていたと考えられ、語によって表記を区別するという意識は和歌・連歌の世界を除いてさほどなかったが、この分類変更の結果、「印度」は「ゐ」部に分類され、「い」部の最初は「乾」に変わった。これらを「乾本」と呼ぶ[15]。乾本の初期のものに、後書に「易林誌」とあるため「易林本」とも呼ばれるものがある。江戸時代に広く流通する刊本でもある。

なお、「伊勢本」「印度本」の項目名の漢字は楷書で、振り仮名は片仮名で表す。しかし「乾本」時代には、その派生として漢字を草書・振り仮名を平仮名にするものも登場してきている[16]。

江戸時代以後

江戸時代は人的交流が盛んになり、各地域が経済的に発展していくと共に、識字層も次第に拡大・増加した結果、広く各種の出版物の需要が庶民を中心に高まっていき、印刷技術の普及もあって、供給の側に立つ商業的な出版が開花した[17]。「節用集」も例外ではなく、それまで写本を中心とした「古本節用集」から、版木によって印刷されたものが出現するようになる。刊本は「乾本」の系統のものであり、付録の増大・形式の変化などで廃れるまで、利用され続けた[18]。

このように江戸時代初期から中期のものを「近世節用集」という[10]。

諸本

室町時代の「節用集」は楷書中心の書体であったが、江戸時代では楷書と行書・草書を二列併記する「真草二行(真草二体)」が広く使われるようになった。この形式のものを「二行節用集」または「二体節用集」という[19][20]。行書・草書は手紙などで日常的に使われ、楷書は敬意を示すなど改まった時に使用されており、利用者のニーズに対応した変化だったと考えられる[21]。なお、行書・草書だけのものや楷書・行書・草書の3種を載せるものもあったが広まらなかった。

「節用集」は付録・内容が増加して、百科事典的になっていった。特に寛文10年(1670年)に出版された『頭書増補二行節用集』では、江戸時代の「節用集」の典型となった「頭書」が登場した[19]。これは室町期に本文の後にあった付録が、本文上部の別欄にも載せられるようになったものである。登場した頃は主に注釈・解説を行ったが、のちに下欄の用語解説・注釈から、付録としての位置づけに役割が大きく変わった。年表・日本地図・武鑑・茶道・華道・作法・占い・料理法など多種多様な知識が載せられ、下欄の用語と関係のないものとなった。また巻末や頭書だけでなく巻頭にも付くようになった。元禄時代以降、本全体で内容が増加し挿絵も増えて、家庭向け百科事典のようになっていった。

検索方法にも変化が見られていく。延宝8年(1680年)に刊行された『合類節用集』は、それまでの「節用集」と字引方法が異なり、部門別分類した上でいろは順に並ぶ「合類型」をとったが、この検索方法は主流にはならなかった[22]。宝暦年間に登場した『早引節用集』は、「早引」の名を冠するように「素早く引く」ことを目的として、部門別分類を完全に廃止して仮名数引きを採用し、付録はあまり載せずに実用性を高めた小型本だった[23]。後に付録を追加するなど他の形式も出版されるが、『早引節用集』の盛隆のため、『早字二重鑑』(いろは順が二回繰り返される近代辞書に似た形式)、『急用間合即座引』(いろは順の次に語尾の仮名で分類)、『大成正字通』(いろは順、部門分類、濁音仮名の有無の三段階)など、多様な早引き検索が生まれた[24]。

付録だけでなく収録語数も増加していったが、多様な分類方法・付録の有無などが異なる多くの派生を生み出した『早引節用集』が広まり、他の形式を駆逐していった。ただし現行の辞書に通じるいろは順のみの検索形式はほとんど無く、意味による部門分類が強く残っている。また、百科事典のように付録・内容が大量のものと、純粋な字引のものという2つの潮流があった。

終焉

明治時代に入ると、欧米の影響で近代的な五十音検索の国語辞典が登場した[注 1]。国語辞典の登場当初は「節用集」も日常的で手軽な存在として生き残ったが、漢字表記を伝えることを主眼としている「節用集」は、近代的な国語辞典に及ばない面が多かった[27]。次第に近代的な国語辞典が小型化すると、「節用集」の出版数は減少し、ついには昭和初期を最後に出版されなくなって、その歴史を終えた。

脚注

注釈

出典

- ^ 上田萬年 & 橋本進吉 (1916), p. 355.

- ^ a b c 沖森卓也 (2023), p. 74.

- ^ 沖森卓也 (2023), p. 75.

- ^ 今西浩子 (2000), p. 243.

- ^ 湯浅茂雄 (1995), p. 234.

- ^ 湯浅茂雄 (1995), p. 237.

- ^ a b c 日本辞書辞典 (1996), p. 167.

- ^ 上田萬年 & 橋本進吉 (1916), pp. 292–293.

- ^ 木村一 (2016), p. 90.

- ^ a b 菊田紀郎 (2004), p. 242.

- ^ 今西浩子 (2000), pp. 246–250.

- ^ 上田萬年 & 橋本進吉 (1916), p. 260.

- ^ 上田萬年 & 橋本進吉 (1916), p. 6.

- ^ 上田萬年 & 橋本進吉 (1916), p. 6, 60.

- ^ 上田萬年 & 橋本進吉 (1916), p. 83.

- ^ 久保田篤 (2000), p. 253.

- ^ 木村一 (2016), p. 92.

- ^ 上田萬年 & 橋本進吉 (1916), p. 349.

- ^ a b 久保田篤 (2000), p. 254.

- ^ 菊田紀郎 (2004), p. 249.

- ^ 木村一 (2016), p. 93.

- ^ 久保田篤 (2000), p. 255.

- ^ 木村一 (2016), pp. 94–95.

- ^ 久保田篤 (2000), p. 258.

- ^ 犬飼守薫 (2004), pp. 275–278.

- ^ 湯浅茂雄 (2016), pp. 90–91.

- ^ 木村一 (2016), p. 101.

参考文献

- 図書

- 上田萬年、橋本進吉『古本節用集の研究』東京帝国大学〈東京帝国大学文科大学紀要・第2〉、1916年3月。

- 川瀬一馬『古辞書の研究』講談社、1955年11月。

- 川瀬一馬『古辞書の研究』(増訂版)雄松堂出版、1986年2月。

- 山田忠雄『節用集天正十八年本類の研究』東洋文庫〈東洋文庫論叢〉、1974年3月。

- 今野真二『『節用集』研究入門』清文堂出版〈日本語学講座:第5巻〉、2012年4月。ISBN 978-4-7924-0963-0。

- 佐藤貴裕『節用集と近世出版』和泉書院〈研究叢書484〉、2017年2月。 ISBN 978-4-7576-0826-9。

- 佐藤貴裕『近世節用集史の研究』武蔵野書院、2019年2月。 ISBN 978-4-8386-0717-4。

- 佐藤貴裕『節用集史の諸問題』汲古書院、2021年2月。 ISBN 978-4-7629-3650-0。

- 高橋忠彦、高橋久子『古本節用集の総合的研究』(上下巻)武蔵野書院、2023年8月。 ISBN 978-4-8386-0781-5。

- 沖森卓也・倉島節尚・加藤知己・牧野武則 編『日本辞書辞典』おうふう、1996年5月。 ISBN 4-273-02890-5。

- 沖森卓也 編『図説日本の辞書100冊』武蔵野書院、2023年9月。 ISBN 978-4-8386-0660-3。

- 論文

- 山田忠雄「橋本博士以後の節用集研究」『国語学』第5号、国語学会、1951年2月、60-75頁。

- 山田忠雄「草書本節用集の版種」『ビブリア』第29号、天理図書館、1964年10月。

- 山田忠雄 著「節用集と色葉字類抄」、山田忠雄 編『本邦辞書史論叢:山田孝雄追憶』三省堂、1967年2月。

- 河野敏宏「十巻本『伊呂波字類抄』の位置付け」『訓点語と訓点資料』第76号、訓点語学会、1987年2月、97-111頁。

- 湯浅茂雄 著「節用集の語彙」、森岡健二・宮地裕・寺村秀夫・川端善明 編『現代語彙との史的対照』明治書院〈講座日本語学5〉、1982年12月。

- 湯浅茂雄 著「江戸時代の辞書」、西崎亨 編『日本古辞書を学ぶ人のために』世界思想社、1995年5月、223-254頁。 ISBN 4790705552。

- 湯浅茂雄「大槻文彦」『日本語学』第35巻第4号、明治書院、2016年4月、88-91頁。

- 今西浩子「古本節用集の解釈とその利用」『日本語学』第19巻第11号、明治書院、2000年9月、242-251頁。

- 久保田篤「近世の節用集について」『日本語学』第19巻第11号、明治書院、2000年9月、252-269頁。

- 高梨信博「和漢音釈書言字考節用集」『日本語学』第23巻第12号、明治書院、2004年9月、231-241頁。

- 菊田紀郎「近世節用集」『日本語学』第23巻第12号、明治書院、2004年9月、242-251頁。

- 犬飼守薫「日本辞書言海」『日本語学』第23巻第12号、明治書院、2004年9月、274-286頁。

- 木村一「近世の辞書:節用集」『悠久』第139号、おうふう、2015年2月、90-102頁。

関連文献

- 『色葉字類抄 : 2巻 解説』育徳財団、1926年。

- 『色葉字類抄 : 尊経閣叢刊丙寅本 解説』育徳財団、1926年。

- 侯鋭『呉音漢音の対応関係の研究:文明本『節用集』三内撥音・入声字の母音を通して』勉誠出版、2006年12月。 ISBN 4-585-03157-X。

- 木村晟、片山晴賢、相澤貴之 編『京都女子大学図書館吉澤文庫蔵節用集』港の人〈北大寺学術研究書1〉、2008年3月。 ISBN 978-4-89629-191-9。

- 木村晟、片山晴賢 編『国立国会図書館蔵岡田希雄旧蔵本節用集』港の人〈北大寺学術研究書2〉、2011年9月。 ISBN 978-4-89629-235-0。

- 安田章『中世辞書論考』清文堂出版、1983年9月。

- 前田富祺『国語語彙史研究』明治書院、1985年10月。

- 大槻信『平安時代辞書論考 : 辞書と材料』吉川弘文館、2019年2月。 ISBN 978-4-642-08528-1。

外部リンク

- “国立国会図書館デジタルコレクション『節用集』” (室町時代末期). 2017年5月25日閲覧。

- “節用集用語事典”. 岐阜大学 佐藤貴裕研究室. 2024年7月31日閲覧。

「節用集」の例文・使い方・用例・文例

節用集と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 節用集のページへのリンク