かがくしゅう〔カガクシフ〕【下学集】

下学集

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/12/31 07:56 UTC 版)

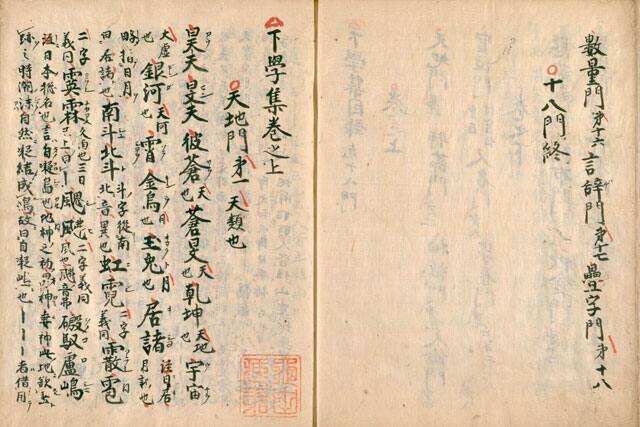

『下学集』(かがくしゅう)は、室町時代(15世紀)の国語辞典。2巻。3000ほどの単語を、その意味によって18の門に分けて羅列している。

歴史

『下学集』は文安元年(1444年)に成立した。序文は作者を東麓破衲(とうろくはのう)と記す。題は『論語』憲問篇「下学而上達」による。分類式の辞典はほかにも室町時代にいくつか作られたが、『下学集』がもっとも盛んに使われた[1]。

室町時代には抄本によってのみ伝わり、江戸時代はじめの元和3年(1617年)になってはじめて刊行された。

元和以降も17世紀から18世紀はじめにかけて、元和本を覆刻したり改変したりした本が現れたが、節用集の隆盛に押されて江戸時代には『下学集』はあまり利用されなかった[2]。『節用集』自身、その説明についても分類についても『下学集』の影響を受けて成立したものである[3]。

構成・内容

『下学集』は「天地・時節・神祇・人倫・官位・人名・家屋・気形・支体・態芸・絹布・飲食・器財・草木・彩色・数量・言辞・畳字」の18の門からなる。この分類は鎌倉時代に編纂された日本の代表的な韻書『聚分韻略』に似る[4]。

元和三年版の単語の総数は3083で、漢字で記され、その右に(左に書くこともある)片仮名で読みを記す。すべての語ではないが、多くは漢文の説明を付す。語数は門によって大きく異なり、器財は470語あるのに対して神祇は35語に過ぎない。

脚注

参考文献

|

||||||||||||||

下学集と同じ種類の言葉

- 下学集のページへのリンク