ネオン‐サイン【neon sign】

ネオン・サイン neon sign

ネオンサイン

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/29 01:42 UTC 版)

ネオンサイン(neon sign)とはネオン管などを使用した看板や広告などであり、単にネオンともいう。

主に、都市部の人通りや交通量の多い大規模駅周辺や幹線道路沿いのビルの屋上や外壁に設置される。

歴史

ネオン電球はフランスの化学者ジョルジュ・クロードが、空気を液化する産業用システムを構築した際に、廃棄物として生成されるネオンの用途を模索する中で発明された[1]。クロードは、ネオンの他にもアルゴンやクリプトンなどの希ガスに電気を通すと白熱電球よりも5倍以上明るく、様々な色に発光することを発見し、特許を取得して1915年に電飾のフランチャイズ企業「クロードネオン社」を設立した[1][2])。 1912年にパリ万国博覧会で公開されたのが最初(ただの理容店だったとの説あり[2])とされる。 クロードはネオン電球の効果を公開するため、ディスプレイ装置をグラン・パレの前に設置し、多くの需要を得てヨーロッパやアメリカにビジネスを展開した[1][2]。

1920年代のアメリカのユタ州で看板業を営んでいたトマス・ヤングは、希ガスを封入したガラス管で文字を書くことを思いつき、クロードネオン社の許諾を得てネオン管のベンチャー企業ヤング・エレクトリック・サイン・カンパニー(YESCO)を設立した[1]。YESCOは、当時は無名な田舎町に過ぎなかったラスベガスの大半のネオンサインをデザインし、世界中の都市景観に影響を与えた[1]。

日本国内での最初の設置は谷沢カバン店(東京都中央区銀座/現タニザワビル“銀座タニザワ”本店・1918年?)、白木屋大阪支店(大阪市中央区備後町/現第二野村ビルディング・1925年?)、日比谷公園(東京都千代田区・1926年?)と諸説ある。

21世紀になると、ネオン同様の多色と自由設計が可能で扱いやすいLEDが登場したことで置き換えられていったが、文化的価値を評価する声も多く、ラスベガスにはネオン博物館が開業している[3][4]。

概要

ネオンサインに用いられる灯体は、直径8 - 15mm、長さ1.5mくらいのガラス管で、広告主の注文に応じてほぼ手作業による職人技で、いろいろな形状に曲げられ作られる。 ネオンサインに用いられる管は、ガスそのものの色を出すための透明なものと、様々な色を出すための無機蛍光体を内面に塗布した蛍光管がある。

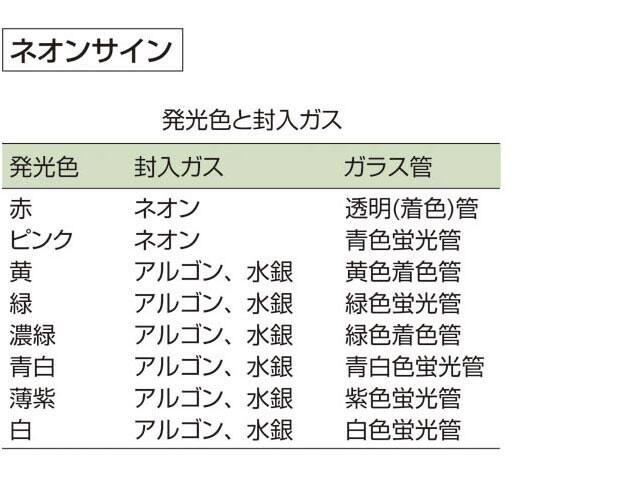

一般には、ネオン管を用いたものだけでなく様々な色の灯体が「ネオンサイン」と総称されているが、実際にはネオンガスのみで出せる色は限られているため、アルゴンガスなどが併用されている。アルゴン管ではアルゴンガスの他に若干の水銀も加えられている。

ネオンガスの透明管では赤く発光し、ネオンガスの蛍光管ではピンク、オレンジを出すことができる。アルゴンガスの場合、透明管では青を、蛍光管では青、緑、紫、白などを出すことができる。

両端の電極に加えられる6000 - 15000Vの高電圧により発光する。

蛍光灯のような点灯開始時のちらつきがない特性を利用し、文字や模様の点滅で演出がなされることもある。

用途

ネオンサインを使った看板や広告は企業の業種に限らず広く見られるが、とりわけ夜の歓楽街やパチンコ店で使われることが多い。

特に、歓楽街の代名詞として、ネオン街という言葉が存在する。

また、屋外の看板や広告以外では、小型のものが室内のインテリアとして使われる。

ネオンサインのイメージ

-

ネオンガス。希ガスのうち最もよく使用されるものである

-

アルゴン(と水銀)。ネオンの次によく使用される

-

ヘリウム

-

クリプトン

-

キセノン

ネオンサインが多い・多かった都市や地区

脚注

- ^ a b c d e スティーブン・ジョンソン『世界をつくった6つの革命の物語:新・人類進化史』 大田直子訳 朝日新聞出版 2016年、ISBN 978-4-02-331530-3 pp.286-293.

- ^ a b c 小野博之. “ネオン史余話”. 社団法人全日本ネオン協会. 2010年4月17日閲覧。

- ^ 減少傾向にあるネオンサインとLEDネオンの違いまとめ | 看板のサインシティ

- ^ 「使用済みネオンの墓場」こと、ネオン博物館がオープン

外部リンク

ネオンサイン

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 04:59 UTC 版)

夜間は、黄金色と白色を基調とするネオンの光で塔全体が彩られ、さらに毎時0分になると、塔東側面にある大時計の文字盤が鮮やかなグラデーションで光る。ネオンはおよそ5年ごとに更新されていて、2017年2月時点では13代目である。また、塔頂上には翌日の天気予報を4つの色の組み合わせで示すネオンサインが点灯する(晴=白、曇=橙、雨=青、雪=ピンク)。このネオンサインの装置は日本気象協会関西支社と専用回線で接続されており、そこからの情報に基づいて予報が表示される仕組みになっていて、1979年に日立製作所により制作、設置されたものである。大阪ではめったに「雪」が観測されないため、雪予報の時に表示されるピンクのネオンは、かなりレアなものとして認識されている。 2006年に再建50周年を迎えるに当たり、改修工事が行われた。大時計の形が丸から八角形に変更されたほか、ネオンの色も変更され、より目立つようになった。 さらに、2011年7月から10月までの間にも、ネオンサインの改修工事を実施。4種類の色を発していた広告部分のネオン管の大部分を6色のLED管に変更することによって、消費電力を抑えつつ、多彩なイルミネーションを実現した。同年10月28日より点灯。 2016年9月からの再建60周年改修工事(前述)では、工事前まで長らく東面に設置していたアナログ時計を、季節に応じたデジタル時計や歴代の時計盤面デザインなどを表示できるLEDの動画ビジョンに変更。ネオンサインで表示する広告の文言も一新した。さらに、使用するLEDの総数を19,650個から32,579個、LEDで表示する色彩数を6色から12色に増加。このため、月替わりで1色ずつ表示する方式のライトアップが可能になった。 2018年9月に大阪市内を通過した台風21号では、市内で最大瞬間風速 47.4 m/s を記録した4日に、飛来物によってネオン管が破損。雨水によって機器が故障したことも重なって、日立製作所のネオン広告の一部や天気予報を表示できなくなったため、翌5日からライトアップを見合わせていた。災害によるライトアップの休止は、1957年の開始以来初めてで、休止中には住民や観光客などから「街が暗い」などの苦情が寄せられていた。しかし、破損・故障個所の修復を急いだ結果、同年11月1日からライトアップの再開に至った。

※この「ネオンサイン」の解説は、「通天閣」の解説の一部です。

「ネオンサイン」を含む「通天閣」の記事については、「通天閣」の概要を参照ください。

ネオンサイン

「ネオンサイン」の例文・使い方・用例・文例

- ネオン・サインのページへのリンク