gradient

「gradient」とは、「坂」「勾配」といった線や面が傾いている様子や何かの状態が連続的に変化していく度合いのことを意味する英語表現である。

「gradient」とは「gradient」の意味

「gradient」は「傾き」「傾斜」「斜面」「坂」という意味の名詞である。また「(光の)階調度」という意味もある。他にも「勾配」という意味を持っている。これは、数学・物理学・工学・コンピュータサイエンスなどの分野で用いられる重要な用語である。「関数における値の変化率を表すベクトル量」という意味で用いられることが一般的である。近年は機械学習やニューラルネットワークの分野の発展により、「gradient」という単語が専門家以外にも注目されている。生物学・医学・気象学・海洋学などの分野でも「勾配」は不可欠な概念となっている。「gradient」の発音・読み方

「gradient」は「gréidiənt(グレイディエント)」と発音する。最初の「g」は有声の「軟口蓋摩擦音」である。口を閉じた状態からゆっくりと開く際、軟口蓋に風を摩擦させて発音する。「r」は日本語の「ラ行」とは異なり、舌の奥を上げて発音するのがポイントである。「a」は「éi」という二重母音になるので注意が必要である。日本語の「エイ」に近いが、「i」は無声の短い「前舌母音」である。舌の前を口蓋に近づけた状態で発音する。なお「é」には強勢が置かれるので、ここはやや強めの発音を意識する。「d」は有声の「歯茎閉鎖音」となる。舌の先端を歯茎に触れさせ、口を閉じた状態で音を発するのがポイントである。再び「i」となった後、「e」は「ə」という日本語にはない音になる。これは「曖昧母音(シュワ)」と呼ばれるもので、口を半開きにして、やや力を抜いて発音するのがコツである。「n」は、有声の「歯茎鼻音」である。舌先を歯茎に触れさせ、空気を鼻から出すイメージで発音する。最後の「t」は無声の「歯茎閉鎖音」となる。舌先を歯茎に触れさせ、口を閉じた状態で発音する。

「gradient」の語源・由来

「gradient」の語源は、ラテン語の「gradi」という動詞に遡る。この「gradi」は「歩む」「進む」という意味を持っており、この言葉が中世ラテン語を経由して、16世紀のルネサンス期に英語に取り入れられた。17世紀に入ると、「gradi」から派生した英語の単語「gradation」が登場する。この単語は、段階的な変化や進行を表す言葉であり、数学や物理学、地理学などの学問分野で用いられるようになった。18世紀に入ると、「gradation」から派生した「gradient」が誕生する。この言葉は、斜面の傾きや傾斜を表す単語として用いられるようになり、地理学や土木工学などの分野で重要な役割を果たすようになる。19世紀には、「gradient」が数学や物理学で一般的に使われるようになった。この時期、物理学者や数学者は、ベクトル解析や偏微分方程式などの理論を展開し、勾配の概念をさらに深化させた。そして20世紀以降、「gradient」はさらに多くの学術分野で活用されるようになっている。

「gradient」と「gradation」の違い

「gradient」は「傾斜」「勾配」という意味で用いられることが多いが、「階調度」という意味も持っている。そのため「gradation」という単語と混同されることが多い。「階調度」は色彩や明暗の変化の程度を表す言葉であるが、「gradient」と「gradation」ではニュアンスにおいて違いがあるので注意が必要である。「gradient」は、一般的に物理量や色彩の変化が「連続的」である場合に用いられることが一般的である。数学や物理学の分野で使われることが多い言葉であり、変化率や勾配という概念と関連している。特に、空間や時間にわたる連続的な変化という意味合いが強い。一方「gradation」は、色彩や明暗が「段階的」に変化する様子を表すために用いられることが一般的である。美術やデザインの分野でよく使われる用語であり、特に繊細な色彩表現や明暗表現において重要な概念となる。例えば、絵画や写真の中で、色彩が段階的に変化していく様子や、物体の立体感を表現するための陰影の段階的な変化などが「gradation」と表現される。また、印刷技術やディスプレイ技術においても、階調の繊細さや表現力を評価する指標として「gradation」という言葉が用いられることがある。他にも、評価や判断の基準、社会階層や文化的差異を表現する際など、幅広い分野で使用されている。

「gradient」の使い方・例文

「gradient」は以下の例文のように使用することができる。「The gradient of the mountain slope was steep, making it challenging for the hikers to ascend.」(山の斜面の勾配が急であり、登山者たちにとって登りごたえのある挑戦となっていた。)

「As she climbed higher, the temperature gradient became more apparent, making her shiver with cold.」(彼女が高く登るにつれて、気温の高低差がよりはっきりして彼女は寒さに震えた。)

「The gradient of the road was noticeably different on each side, causing some difficulty for drivers.」(道路の勾配は各側で著しく異なっており、運転手たちはやや難儀することとなった。)

「By calculating the gradient of a function, we can determine the direction in which it is increasing or decreasing.」(関数の勾配を計算することで、増加している方向や減少している方向を決定することができる。)

「Gradient descent is a popular optimization algorithm used in machine learning.」(勾配降下法は、機械学習でよく使われる最適化アルゴリズムである。)

「The gradient of a color image represents the change in color intensity.」(カラー画像の階調度は、色の強度の変化を表す。)

「In neural networks, the gradient of the loss function is used to update the weights.」(ニューラルネットワークでは、損失関数の勾配を使用して重みを更新する。)

勾配(斜面の)

勾配

グラジエント

勾配

(gradient から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/21 04:24 UTC 版)

勾配(こうばい、gradient, grade)とは水平面に対する傾きの度合いをいう[1]。地形や土構造物、人工的な構造物、建造物の傾き(傾斜)について言うことが多い。

勾配の表し方

勾配の表し方は、次の2つが代表的なものである。

- 水平長さを基準の長さ1(又は100%)とし、垂直長さの値をもって勾配(勾配値)を示す。3.5/100、3.5%、-2.3%(下がり勾配)など。

- 水平面に対する面の傾斜を度によって表す。3.0度など。

ただし、後述する「法勾配」は特殊な例外である。

地理・土木・建築

- 物理的地勢や地理学的地形あるいは建築物において、水平面に対する面の傾斜具合を縦断勾配(longitudinal slope)あるいは単に勾配という。斜度、傾斜率( slope, grade, gradient, inclination, pitch, inclination pitch)もしくは上り(rise)とも。これは数学の項で述べた解析学的な意味での勾配の、ゼロが重力レベルを指し示す特別の場合である。

- 主に道路や鉄道における線形要素の1つについては線形 (路線)#勾配も参照。関連用語としてカントなどがある。

- 河川の河床の勾配(河床勾配)はi=1/50、i=1/100等と分数で表す。1/100とは水平距離100に対して高さが1の勾配(1%と同義)である。

- 日本建築における勾配は、通常、水平1尺に対して立ち上がりの(または立ち下がりの)長さで表される。例えば「三寸勾配」というのは、水平1尺に対して3寸の立ち上がりの勾配である。つまり三寸勾配を角度で表せば、

- gradientのページへのリンク

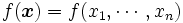

を各

を各![\left[\frac{\partial f}{\partial x_1}(\boldsymbol x),

\frac{\partial f}{\partial x_2}(\boldsymbol x),\cdots,

\frac{\partial f}{\partial x_n}(\boldsymbol x)\right]

\,](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/orjtn/1a51f41c5f50f6ce8338f659973e2138.png)

と

と は

は