かめ【▽瓶/×甕】

びん【瓶】

読み方:びん

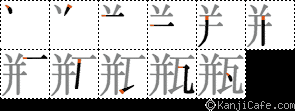

[常用漢字] [音]ビン(唐) ヘイ(漢) ビョウ(ビャウ)(呉) [訓]かめ

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈ビン〉口が狭く腹の膨れた陶製・ガラス製・金属製などの容器。かめ。びん。「花瓶・角瓶・溲瓶(しゅびん・しびん)・茶瓶・鉄瓶・土瓶」

〈ビン〉口が狭く腹の膨れた陶製・ガラス製・金属製などの容器。かめ。びん。「花瓶・角瓶・溲瓶(しゅびん・しびん)・茶瓶・鉄瓶・土瓶」

びん【瓶/×壜/×罎】

へい【▽瓶】

読み方:へい

⇒びん

瓶

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/11/23 02:13 UTC 版)

概要

液体を入れる標準的な形に、澱をビン内に留める工夫が見られる

瓶は液体や固体(粉末など)の輸送と保存に適した容器の形態で、容器入り口には密閉用の機構を備えるものが多い。簡単なものでは入り口にはめ込む紙蓋(例として牛乳瓶)やコルク栓(例としてワインボトル)、ゴム栓など柔らかい素材でできた栓がされるが、王冠など金属製のキャップを利用するもの(例としてビール瓶)も少なくない。密閉性が高く、外気との遮断ができる点でも優れている。

円柱型のものが多いが、稀に角柱状の角瓶もある。角瓶は船積みして遠方に輸送する際に荷積みの便利さから工夫されたもの。またガラスが発明される以前に、ヒツジなどの胃袋を利用して飲み水を入れるための容器に仕立てられたものの形をガラスで再現したものもある(ボックボイテル-ドイツのフランケン地方のワインに特有の下膨れの瓶)。この「任意の形に加工しやすい」という性質は、意匠を凝らした様々な瓶も生んでいる。

こういった容器は人間とガラスなど加工しやすく硬い素材との付き合いが始まって以降に利用が進んだが、その形状や機能は研究され、保存食の容器として(瓶詰)や飲料の容器として広く利用されている。内容物に応じて口の広い瓶から狭くなった「首」を持つものまで様々だが、総じて食品の瓶は口が広く、飲料や調味料など液体の瓶は口が狭い。開口部が狭いほど液面の面積が狭くなるため、たとえ蓋をしていなくても保存性が高まるという面もあるため、液体の瓶は先細りとなっているものも少なくない。

名称

びんの漢字には「瓶」と「壜」がある[1]。「瓶」の読みは「ヘイ」から「ビン」に時代とともに変化したもので本来は陶器の壺、陶器一般を意味していた[1]。一方、「壜」の読みは本来は「タン」であり土器の壺を意味し、ガラス製の容器という意味は日本独自の用法とされている[1]。

英語で、ボトル(英: bottle)というと口の細い瓶を指し、ジャー (英: jar)というと広口瓶を指す[注釈 1]。瓶に取っ手がある水差しに近い瓶は英語でジャグ(英: jug )である[注釈 2]。

瓶の種類

瓶にはその用途に応じて様々なものが存在する。古く瓶の製造が大量生産では無かった時代には、瓶は貴重な容器で、洗って何度でも再使用することを前提とした容器だった。この方向性は現在でも一升瓶やビール瓶・牛乳瓶などに残っており、これら洗浄して再使用することを前提とした瓶は、リターナブル瓶とも呼ばれ循環型社会では飲料や食品・調味料の容器として注目を集める。

その一方で、産業革命以降には瓶の大量生産方法が確立され、使用した瓶を破砕してガラス原料としてリサイクルする場合がある。これはリターナブル瓶の対義語であるワンウェイ瓶とも呼ばれる。

こと洗浄して再使用するリターナブル瓶の場合では、内容物毎に意匠を凝らして製品種類をアピールすることは配慮されないため、規格化された大きさ(容積)・形・色をしている。例えば一升瓶でも日本酒などを入れるものは茶色の色つき瓶で、食用油などは内容物を見分けやすい淡い青色の透明瓶が使われるが、形状はどちらも尺貫法における一升(約1.8リットル)の細長い首を持った同じ形をしている。

古く吹きガラスで作った瓶が用いられたが、こういった瓶は大きさや容積がまちまちであることから、工業単位で製造された物品を収めることに向かず、次第に大きさが規格化されていったことがうかがわれる。

特徴

- 化学的に安定した物質(不活性)で内容物を汚染することもなく耐熱性がある[4][5]。

- ガスバリアー性が高く気体あるいは水蒸気の透過性が全く無いため味の変質を抑制できる[4][5]。

- ガラスにせよ上薬を掛けた陶器にせよ、その表面のガラス質は簡単には溶けず気密性もあるため、長期間液体を保存していても内容物が漏れたり蒸発することを防ぐことができる。また殺菌法の発達は雑菌の侵入を阻むガラス瓶の性質から保存食を従来の乾燥や塩漬けに加え密閉という形で完成させ、後の缶詰の原型ともなった。内容物に溶け出さず・腐食せずという性質から高い保存性を発揮する。ただ、密閉性を高めるために固く締められたガラス瓶の蓋は開けにくいという難点がある(そのため、てこの原理を応用して、ガラス瓶の蓋を容易に開ける道具も市販されている)。

- ただし、ワイン等における劣化の問題において現れるように、ガスバリアー性は使用する栓によって大きく影響を受ける。樹脂性のものは樹脂を通しての気体の透過により一般にガスバリアー性は高くない。

- 透明で内容物がよく見え、また、表面には光沢があり質感も良い[4][5]。ただし、光線の影響を受けやすい[4]。

- リサイクルが可能である[4]。

- 世界的に見て原料となる珪砂、ソーダ灰、石灰は豊富であり資源的に安定している[4]。

- 紙容器などに比べて重たい[4]。

- 衝撃や急激な温度変化に弱く割れやすい[4][5]。

- 密封・殺菌が容易でない[4]。ただし、缶詰は一度開けると容器としては元に戻らなくなるが、ねじ蓋のガラス瓶は閉め直すことができ容器を反復して利用することができるという利点がある。

その他の瓶

瓶はガラスや陶器、あるいはプラスチックなど加工時には可塑性を持ち加工後は硬質化する、安定した物性を持つ素材で作られるのが常である。ただし映画の撮影やコントなどでは、ガラス瓶の「強い衝撃を与えると割れ砕ける」という性質を安全に再現するために飴ガラスと呼ばれる、特別製の瓶が利用される。これは既存のビール瓶などに似せて作られるが、弱い力で割れ、また破片で怪我をし難い。この他ロジン(樹脂の一種)などでも同様の物品が作られる。ただしこれらは容器としての役には立たず、瓶の形をした壊れ易い物品に過ぎない。

プラスチックをはじめとした棄物が環境に与える影響を踏まえて、紙製ボトルの製作も試みられている。2019年には、ビール会社のカールスバーグが木質繊維のボトルにPET樹脂をコーティングしたビール容器の試作品を公表している[6]。

脚注

注釈

出典

- ^ a b c 「瓶」と「壜」は、どちらもビンですが、意味の違いや使い分けなどあるのでしょうか? 大修館書店、2020年5月25日閲覧。

- ^ 坂田俊策『NHKカタカナ英語うそ・ほんと』日本放送出版協会、1988年5月20日、35頁。

- ^ “ジャグの通販・ネットショッピング”. カカクコム. 2017年11月23日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i 日本食品保蔵科学会『食品保蔵・流通技術ハンドブック』建帛社 p.37 2006年

- ^ a b c d 日本包装学会『包装の事典』朝倉書店 p.125 2001年

- ^ “カールスバーグ、ビール用紙パックの試作品をお披露目”. CNN (2019年10月11日). 2019年10月12日閲覧。

関連項目

- 地球瓶 - 煎餅屋に良く見られる煎餅を入れるための丸型で上部にブリキの蓋のついた大型の瓶。形が丸いので「地球ビン」と呼ばれる。

- ボトルシップ - 瓶の中に模型の帆船を入れたもの。

- ビールケース ‐ ビール瓶などの飲料瓶を輸送する際に入れるケース。

- ボトルメール - 空き瓶に手紙を入れて海に流したもの。

- 火炎瓶

- 花瓶 - 花を生け、鑑賞するための瓶。

- 土瓶

- 鉄瓶(英: Tetsubin)

- 缶

- ペットボトル

- 牛乳瓶

- 魔法瓶

- 水筒

- 実験器具の一覧#ガラス器具(である例が多いもの)

- 「瓶」で始まるページの一覧

- タイトルに「瓶」を含むページの一覧

- 「びん」で始まるページの一覧

- タイトルに「びん」を含むページの一覧

- 「ビン」で始まるページの一覧

- タイトルに「ビン」を含むページの一覧

瓶

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 09:45 UTC 版)

瓶の蓋は普通は栓と呼ばれる。コルク栓・プラスチック栓・キャップなどの蓋はコレクションとして集めている人も多い。 コルク栓を抜くものを「コルクスクリュー」、王冠を開けるものを「栓抜き」と呼ぶ。 生物学では、微生物や組織などを培養する際の容器の口に特殊な栓を用意し、これを培養栓という。 「en:Bung」も参照

※この「瓶」の解説は、「蓋」の解説の一部です。

「瓶」を含む「蓋」の記事については、「蓋」の概要を参照ください。

瓶

甁

瓶

瓶 |

「瓶」の例文・使い方・用例・文例

- この花瓶は底が小さすぎるのでよく倒れる

- 牛乳瓶

- インク瓶

- この瓶は2リットル入る

- 彼は空き瓶を店に返した

- その瓶にはキャンディーの詰め合わせが入っている

- 瓶にふたをする

- この瓶は2リットル入る

- 花瓶をこのテーブルの真ん中に置きなさい

- この瓶はどのくらい入りますか

- だれが花瓶を割ったのですか

- 花瓶を壁に投げつける

- 花瓶は床に落ちて粉々に砕けた

- その瓶はどうやっても開かなかった

- わざと花瓶を倒したわけではない

- からの瓶

- 花瓶の水をあける

- いったい誰が私の花瓶をこわしたの

- 熱せられて栓をした瓶が破裂した

甁と同じ種類の言葉

- >> 「甁」を含む用語の索引

- 甁のページへのリンク

![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) 〈

〈