ま‐どころ【▽政所】

まん‐どころ【▽政所】

政所

政所

政所

政所

政所

政所

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/13 03:09 UTC 版)

政所(まんどころ)は、

皇族・公卿の政所

親王および従三位以上の公家の家政を担当する機関。事務官を家司という。

摂政・関白の夫人を北政所と称するのも、夫人が家庭内の家政を統括していた事に由来している。その住まいは邸宅の北側に設置される事が多かった。また平安時代の貴族は婿取婚が普通のため、その邸宅は夫人の実家から夫人へと相続されたものであった。

荘園制が確立すると、政所が本所の荘務を担当する機関として機能することになるが、荘園が衰退して公家家政が不振となった中世後期には実質は失われていった。

「政所政治」説

なお摂関政治期の政策決定過程について、一時期「政所政治」説という学説が唱えられていた時期があった。これは戦前に黒板勝美らによって唱えられた説で、摂関政治期には摂政・関白が国政の全般を掌握し、政所の下文や御教書が天皇の宣旨に替わって機能し、太政官に代わって政所で政務が行われ、朝廷は儀式のみを行ったというものである。

だが、戦後に入ると土田直鎮らによる批判などがあり、現在では院政初期までは摂政・関白と天皇との間に力関係の差はあっても、両者の協議によって政治判断が行われており、摂政・関白が専断的に政務を取った時期は存在しなかったこと、摂関政治全盛期でも宣旨・太政官符による命令系統が機能しており、政所下文及び御教書はあくまで摂政・関白個人の私的あるいは摂関家内部の問題に対してのみ有効な命令文書であったことが明らかとされており、この説は成り立たないと考えられている。

鎌倉幕府の政所

政所は鎌倉幕府の統治機構のひとつ。前身は公文所である。これは幕府を開いた源頼朝が上記のものと同じく従三位以上の公卿に許される政所開設の権利を獲得したことにより、自らの統治機構が律令制に基づく公的性格を帯びる意義を持ったことによる。鎌倉幕府においては、一般政務・財政を司った。

公文所から政所と改称された時期については様々な見解がある。1191年に公文所が政所と改称されたとされる説と、政所と改称されたのは1185年とする説がある(この年に頼朝が三位以上(従二位)へ昇叙したことにより政所設置の資格を得たため)。また、公文所と政所の連続性を否定して、大江広元が機能に重複する部分があった公文所と政所の別当を兼務した結果として公文所の機能が政所の機能に吸収されたとする説(「鎌倉市史」)もある。

機構

- 政所別当

- 政所の長官。初代別当は大江広元。定員は複数制だった時期もある。後には執権または連署が兼任

- 令

- 政所の次官。初代令は二階堂行政(後に広元とともに別当)。文書の署判役

- 政所執事

- 政所の上級役人。政務に参与し、会計を担当。二階堂氏の世襲

- 執事代

- 政所執事の代理官

- 案主

- 政所の下級役人。文案を作成する役

- 知家事

- 政所の下級役人。文案を作成する役

- 寄人

- 政所の雑用官。当初、「政所公人」とも

政所執事の一覧

| 就任者 | 在任期間 |

|---|---|

| 二階堂行光 | - 1219年 |

| 伊賀光宗 | 1219年 - 1224年 |

| 二階堂行盛 | 1224年 - 1253年 |

| 二階堂行泰 | 1253年 - 1262年 |

| 二階堂行頼 | 1262年 - 1263年 |

| 二階堂行泰(再任) | 1263年 - 1265年 |

| 二階堂行実 | 1265年 - 1269年 |

| 二階堂行綱 | 1269年 - 1281年 |

| 二階堂頼綱 | 1281年 - 1283年 |

| 二階堂行忠 | 1283年 - 1290年 |

| 二階堂行貞 | 1290年 - 1293年 |

| 二階堂行藤 | 1293年 - 1302年 |

| 二階堂行貞(再任) | 1302年 - 1329年 |

| 二階堂貞衡 | 1329年 - 1332年 |

| 二階堂貞藤 | 1332年 - 1333年 |

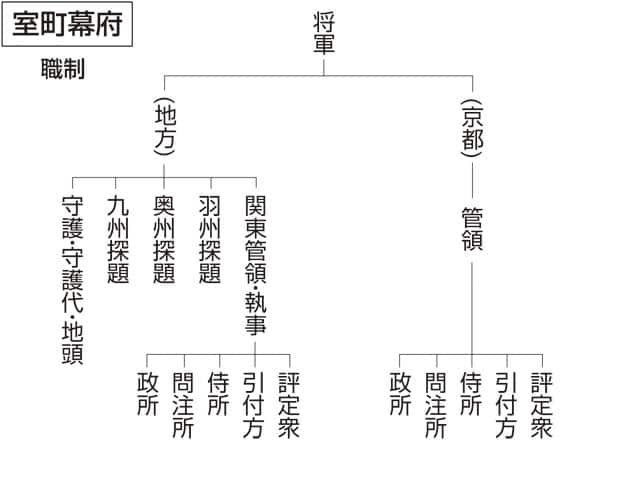

室町時代の政所

室町幕府の財政と領地に関する訴訟を掌る職。執事は当初二階堂氏や京極氏(佐々木氏流)等が任じられていたが天授5年/康暦元年(1379年)の伊勢貞継の任命以後伊勢氏の世襲となった。例外は宝徳元年(1449年)、8代将軍足利義政元服の時に二階堂忠行が一時執事となり長禄3年(1459年)まで在任していた期間と足利義澄元服時の二階堂尚行と足利義輝が三好長慶と結んで伊勢貞孝を更迭して側近の摂津晴門を起用した期間と足利義昭も同じく起用した期間である。

機構

- 政所執事

- 政所の長官。頭人とも呼ばれる。二階堂氏、京極氏、長井氏らが任じられたが、後に伊勢氏が世襲

- 政所執事代

- 政所の次官。二階堂氏、斎藤氏、松田氏が交替で就任

- 政所代

- 執事の代理官。侍所の開闔に相当する。伊勢氏の家臣の蜷川氏が世襲

- 寄人

- 政所の評定に参加する役人。

- 公人

- 政所の雑用官。「政所下部」とも

政所執事の一覧

| 就任者 | 在任期間 |

|---|---|

| 二階堂時綱 | 1333年 |

| 長井広秀 | 1334年 |

| 二階堂行朝 | 1335年 |

| 二階堂行直 | 1340年 |

| 二階堂時綱(再任) | 1346年 |

| 粟飯原清胤 | 1348年 |

| 二階堂行朝(再任) | 1349年 |

| 佐々木(京極)道誉 | 1349年 |

| 二階堂行通(政所執事代) | 1351年 |

| 二階堂行朝(再任) | 1352年 |

| 佐々木道誉(再任) | 1352年 |

| 粟飯原清胤(再任) | 1353年 |

| 二階堂政元 | 1353年 |

| 佐々木道誉(再任) | 1354年 |

| 二階堂行元 | 1368年‐ |

| 伊勢貞継 | 1379年 - 1391年 |

| 伊勢貞行 | 1393年 - 1410年 |

| 伊勢貞経 | 1410年 - 1431年 |

| 伊勢貞国 | 1431年 - 1449年 |

| 二階堂忠行 | 1449年 - 1459年 |

| 伊勢貞親 | 1460年 - 1466年 |

| 伊勢貞宗 | 1466年 - 1468年 |

| 伊勢貞親(再任) | 1468年 - 1471年 |

| 伊勢貞宗(再任) | 1471年 - 1490年 |

| 伊勢貞陸 | 1490年 - 1520年 |

| 二階堂尚行 | 1493年 |

| 伊勢貞忠 | 1521年 - 1535年 |

| 伊勢貞孝 | 1535年 - 1562年 |

| 摂津晴門 | 1562年 - 1571年 |

| 伊勢貞興(織田政権) | 1571年[1] |

脚注

- ^ 木下昌規「京都支配から見る足利義昭期室町幕府と織田権力」『戦国期足利将軍家の権力構造』岩田書院、2014年 P261-262。典拠は元亀2年11月1日付織田信長書状(「本法寺文書」)

参考文献

|

出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。

|

- 日本史資料総覧 ISBN 4487731712

- 国史大辞典編集委員会編『国史大辞典 13 ま - も』P242 - P245、吉川弘文館、1992年。

関連項目

外部リンク

政所

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 18:30 UTC 版)

※この「政所」の解説は、「鎌倉幕府」の解説の一部です。

「政所」を含む「鎌倉幕府」の記事については、「鎌倉幕府」の概要を参照ください。

「政所」の例文・使い方・用例・文例

政所と同じ種類の言葉

- >> 「政所」を含む用語の索引

- 政所のページへのリンク