問注所

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/13 07:34 UTC 版)

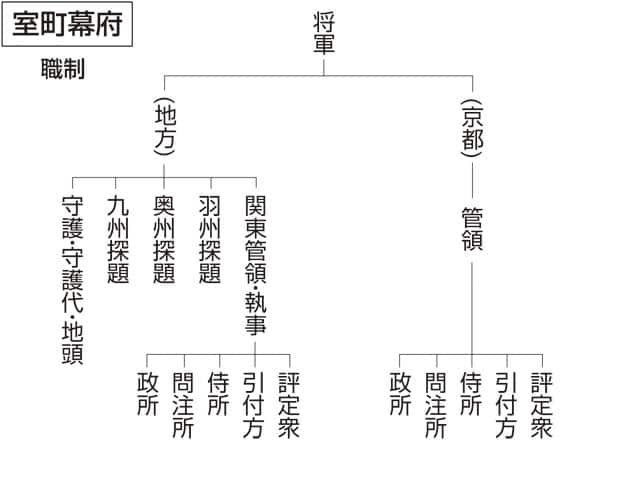

問注所(もんちゅうじょ、もんぢゅうしょ)は、日本の鎌倉幕府・室町幕府に設置された訴訟事務を所管する機関である。

「問注」とは、訴訟等の当事者双方から審問・対決させること、あるいはその内容を文書記録することを意味する。つまり「問注所」とは問注を行う場所を意味する。平安期には問注を行うための特定の場所は定められていなかったが、鎌倉幕府においては問注を行う場所として問注所を設置したのである。

沿革

創設

元暦元年(1184年)10月20日、鎌倉に問注所が設置された。

当時、日本は国内を二分する大規模内乱(治承・寿永の乱)の真っ直中にあったが、この内乱の中でも(又は内乱に乗じて)訴訟事案は多数発生しており、非公式に発足した関東軍事政権(後の鎌倉幕府)にとって、これらの訴訟を迅速・円滑に処理していくことが、確固たる政権として認められる条件の一つとなっていた。

初代問注所執事には、三善康信が任命された。三善氏は三善清行の子孫に当たり、代々算道を家業としていた[1]。康信は有能な役人として知られていたが、親類に源頼朝の乳母がいた縁もあって、初代執事として京から鎌倉へ招かれたのである。以降、問注所執事は鎌倉・室町期を通じて三善氏が世襲することとなる。

なお、『武家名目抄』には「問注所は政所の別庁にて、ともに政事を沙汰する中にも、訴訟の裁判を本務とする所なり」(職名部(ハ)上)と記され、更に『吾妻鏡』建久2年(1191年)正月15日条に書かれた職制においても、政所と侍所については行を改めて別当以下を記載しているのに対して、問注所については政所の項目の最後に「問注所執事」と1行で記されていることから、初期の問注所は政所に属する1機関であり、後に政所から分離して独立した機関となったとする説もある[2]。

鎌倉期の問注所

当初、問注所は訴訟に対する裁判事務は行わず、武家棟梁である源頼朝へ訴訟事案を進達することを任務としていた。『吾妻鏡』には、頼朝邸内の東西にある小さな建物を問注所と号したとある。頼朝邸内に多数の訴人が集まり、怒号・喧噪が飛び交ったため、頼朝はそれにうんざりし問注所の移転を命じたとされる。その結果建久10年(1199年)4月1日、問注所は別の場所へ移転されたが、その3ヶ月前に頼朝は死亡していた。しかし、頼朝が移転を命じたきっかけとされる事件は6年前の出来事である熊谷直実と久下直光の訴訟のときであり、武家棟梁の命令が6年も実行されなかったのは不自然であると考えられることから、頼朝の命令とする記述が『吾妻鏡』の曲筆で、実際には親裁の継続を望む武家棟梁・頼朝とそれに不満を抱く御家人との間に意見対立が存在し、頼朝の死によって初めて将軍御所の外への移転が実現できた、とする説もある[3]。

なお現在、移転後の地(現御成小学校前)には「問注所旧蹟碑」が立てられている。また由比ヶ浜から問注所へ向かう道筋に、「裁許橋」があり、さらに、訴訟の結果由比ヶ浜で処刑された者の供養のための六地蔵などがある。

問注所は当初、訴訟・裁判事務全般を所管したが、訴訟事案の増加に伴い、次第に事案が滞り始め、事務処理の迅速化が求められるようになった。そこで、建長元年(1250年)12月9日、引付衆が新設された。引付衆は御家人の所領関係訴訟(所務沙汰)を扱い、問注所ではその他の民事訴訟(雑務沙汰)及び訴訟雑務(主に訴状の受理)を扱うという役割分担がなされた。ちなみに刑事事件の取扱い(検断沙汰)は侍所が所管した。

以上の引付衆・問注所・侍所の所管地域は東国に限られており、西国については京の六波羅探題等が所管していた。すなわち問注所は東国の一般民事訴訟を取り扱っていたということになるが、そのうち鎌倉市中の一般民事訴訟については問注所ではなく政所が所管していた。

建武の新政期の窪所

建武の新政期において「窪所(くぼどころ)」が設置されている。宮中警備のための武力機関であったとの説もあるが、史料が少なく活動内容の不明な役所であり、これについて笠松宏至は、鎌倉幕府からの連続性を否定する後醍醐天皇が問注所の名称を厭い、草書体の「問注」を崩して「窪」の1字に圧縮し、新規創設という建前で発足した機関に過ぎず、実質上は問注所を引き継ぐ訴訟受付機関であったとしている[4]。伊賀兼光・結城親光・高師直などが任命されている。

室町期の問注所

室町幕府も当初は訴訟処理機関として問注所を設置したが、記録文書の管理や簡易訴訟のみを取り扱うにとどまった。訴訟一般は、評定衆の下に置かれた引付が担当することとなった[5]。

鎌倉幕府歴代問注所執事

- 三善康信(1184年10月10日~1221年8月6日)

- 三善康俊(1221年8月6日~1238年6月10日)

- 三善康持(1238年6月10日~1246年6月7日)

- 太田康連(1246年8月1日~1256年9月30日)

- 太田康宗(1256年9月30日~1262年3月)

- 太田康有(1262年3月28日~1282年12月27日)

- 太田時連(1283年~1285年12月27日)

- 摂津親致(1285年12月27日~1293年10月19日)

- 太田時連(1293年10月19日~1312年)(再任)

- 太田貞連(1312年~1313年)

- 太田時連(1313年~1321年)(再任)

- 太田貞連(1321年~1333年)(再任)

脚注

- ^ ただし、算道の三善氏を三善清行の子孫とするのは後世の仮託とする説が有力である。

- ^ 佐々木文昭「鎌倉時代前期の問注所について」(初出:佐伯有清 編『日本古代中世史論考』(吉川弘文館、1987年)/所収:佐々木文昭『中世公武新制の研究』(吉川弘文館、2008年)第二部第三章。

- ^ 森内優子「熊谷直実の出家に関する一考察」(初出:『文書館紀要(埼玉県立文書館)』12号(2008年)/所収:高橋修 編著『シリーズ・中世関東武士の研究 第二八巻 熊谷直実』(戒光祥出版、2019年)ISBN 978-4-86403-328-2)

- ^ 笠松宏至「二条河原落書の世界」(新訂増補週刊朝日百科 日本の歴史5中世II - 11 『後醍醐と尊氏』所収、朝日新聞社、2002年)。

- ^ もんちゅうじょ【問注所】学研キッズネット 閲覧日2024年12月13日

関連項目

問注所

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 18:30 UTC 版)

※この「問注所」の解説は、「鎌倉幕府」の解説の一部です。

「問注所」を含む「鎌倉幕府」の記事については、「鎌倉幕府」の概要を参照ください。

「問注所」の例文・使い方・用例・文例

- 問注所のページへのリンク