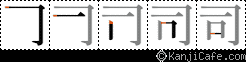

し【司】

読み方:し

[音]シ(呉)(漢) ス(唐) [訓]つかさどる つかさ

1 役目を受け持ちとりしきる。つかさどる。「司会・司書・司令」

2 役目を受け持つ人。「行司(ぎょうじ)・宮司(ぐうじ)・国司・上司・保護司」

[名のり]おさむ・かず・つとむ・もと・もり

し【司】

す【子/▽司】

読み方:す

〈子〉⇒し

〈司〉⇒し

つかさ【▽官/▽司】

みこと‐もち【▽宰/▽司】

司

| 姓 | 読み方 |

|---|---|

| 司 | し |

| 司 | つかさ |

司

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/09 02:48 UTC 版)

司(し/つかさ)は、日本古代の律令制において主に省のもとに置かれた官司の等級の一つである。

概要

職や寮と並び主に省(中務・治部・刑部・兵部・大蔵・宮内の各省)や衛門府・京職のもとに置かれて事務を行った。前二者との違いは基本職員である四等官の数の違いにある。通常四等官は長官・次官・判官・主典の四者から構成されるが、司の場合は基本的に次官が欠けている。また、前二者が省との間はある程度の独立関係であるのに対し、こちらはほぼ完全に省など上級機関の統制下に置かれている。職・寮・司の中で最も格が低いため、現業部門が多く平安時代に大部分が整理・統合された。

内兵庫のように形式的に独立した司もある。

基本的に「-司」と司の文字が後につくが内兵庫だけは普通つけない。春宮坊管下は監(げん)および署(しょ)と呼ばれる機関があるが、これも司の一種である。

司は職員の人数などによってさらに四等級に分けることができる。

司の一覧

- 大司:四等官の構成は正(正六位上)-佑(従七位下)-大令史(大初位上)-少令史(大初位下)

- 中司:四等官の構成は正(正六位下)-佑(正八位上)-令史(大初位下)

- 小司・監:四等官の構成は正(従六位上)-佑(正八位下)-令史(少初位上)

- 下司・署:四等官の構成は正・首(従六位下)-令史(少初位下)

- 主鷹司(兵部省)

- 主殿署(春宮坊)

- 主馬署

- 主工署

- 主兵署

- 主書署

- 主漿署

- その他

※内膳司の長官は奉膳と称し2名いた。また次官として典膳(6名)が存在していた。これらは令制以前からの伝統による。

関連項目

司

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/15 03:59 UTC 版)

「TOY BOX 〜ヒメゴト改訂版〜」の記事における「司」の解説

夏の彼方にに登場。飯島に好意を抱いていてよう子の妹。料理がへたで貧乳なことを気にしている。月の下の夜にも司と思われる人物が登場。

※この「司」の解説は、「TOY BOX 〜ヒメゴト改訂版〜」の解説の一部です。

「司」を含む「TOY BOX 〜ヒメゴト改訂版〜」の記事については、「TOY BOX 〜ヒメゴト改訂版〜」の概要を参照ください。

司

司

司 |

「司」の例文・使い方・用例・文例

- 上司を飛び越えて,社長と直接話をするといいよ

- 私はお金を少し前借りしたいと上司に申し出た

- 上司の指示をなおざりにするわけにはいかない

- 母が病気だったので上司は私に2,3日余計に休むことを認めてくれた

- 大司教

- 独裁者は司法権を自分のものとした

- 土曜日に休ませてくれるよう頼んだが,上司はだめだと言った

- 上司は彼を首にした

- 私の上司はもっとこの仕事に適した人物を探しているらしい

- 私の上司はいつも偉ぶっている

- 上司がパーティーの料金を全部面倒見た

- 司祭は教会に集まった信者たちを祝福した

- 1日休みをとれるか上司に聞いてみるつもりだ

- 国民はこの事件の司法判断に注目している

- 司令長官

- 上司と話しているとき彼女はまるでけんか腰だった

- そのアイディアは上司に許可をもらっておいた方がいいだろう

- 彼がこのショーの司会をする

- 上司の信頼を得る

- ブライアンは上司を説得できると思ったができなかった

*司と同じ種類の言葉

- >> 「*司」を含む用語の索引

- *司のページへのリンク