織部司

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/15 21:45 UTC 版)

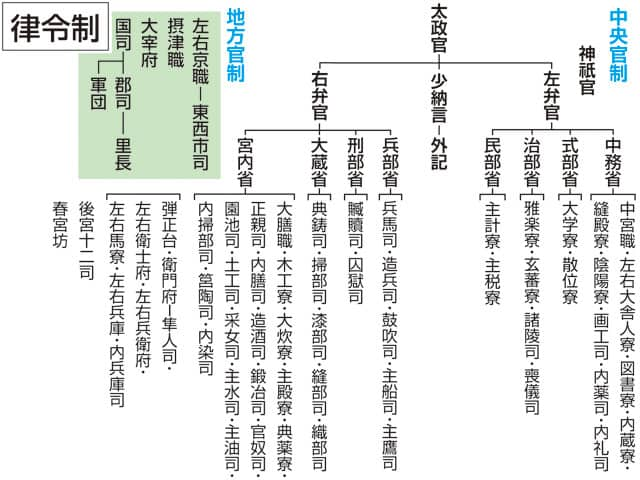

織部司(おりべし/おりべのつかさ)は、日本古代の律令制において大蔵省に属する機関の一つである。織染の高度な技術をもち、高級織物の生産に従事した。唐名は織染署。

概要

職掌

内蔵寮より原料として支出される朝廷用の錦・綾・紬・羅などの織染を職掌とする。「職員令三十八」集解古記所引の別記によると、錦綾織百十戸が所属していたという。大宝令における錦綾の織成は、織部司が行うものとされていたが、それを全国に拡大すべく、和銅4年(711年)閏6月14日に諸国に挑文師が派遣されて錦や綾の織り方を教習している[1]。

職員

※以下、『養老令』による。

- 正(正六位下相当、唐名は織染令)1名

- 佑(正八位下相当、唐名は織染正)1名

- 令史(大初位下相当、唐名は織染史、織染府、織染録事)1名

- 挑文師(大初位下相当)4名(大同3年(808年)2名に削減)

- 挑文生 8名

- 使部 6名

- 直丁 1名

- 染戸(品部)

脚注

参考文献

関連項目

- 織部司のページへのリンク