典鋳司

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/26 03:47 UTC 版)

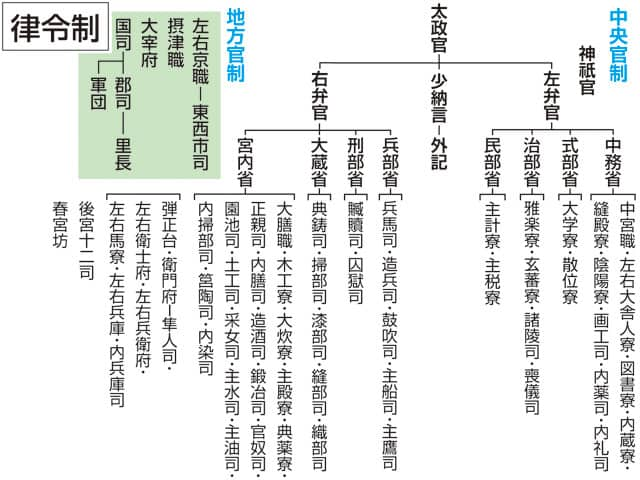

ナビゲーションに移動 検索に移動典鋳司(てんちゅうし/てんじゅし/いもののつかさ)は、律令制の官司の1つで、大蔵省所管。金・銀・銅・鉄の鋳造や、鍍金、彫金、瑠璃(るり、ガラス)の細工、および玉作りなどをつかさどった。大司に区分される。

概要

職員には正(正六位上相当)・佑(従七位下相当)・大令史(大初位上相当)・小令史(大初位下相当)各1名のほか使部10人、直丁1人、伴部の雑工部10人がおり、これらの作業を行う雑戸の雑工戸(ぞうくこ)が付属していた。

『続日本紀』巻第三の文武天皇慶雲元年4月(704年)の記事によると、

とある。典鋳司が大宝令で新設されたばかりで、工人の配属が遅れ、令施行から数年間は官司として機能していなかったため、鍛冶司がかわりに諸国印の鋳造を行っていたのではないか、と新井喜久夫は述べている。

その後、『続紀』巻第九によると、元正天皇の神亀2年11月(725年)に、典鋳正・正六位上の播磨直弟兄(はりま の あたい おとえ)に従五位下を授けたとする記事があり[2]、また『万葉集』巻第八、1549番の題詞には、

とある。以上のことから、次第に官司として整備されていったことがわかる。

『官職秘抄』「後附」の「令内減省さるるの官」の項目によると、宝亀5年(774年)、内匠寮に併合されたと記されている。

脚注

参考文献

- 『角川第二版日本史辞典』p661、高柳光寿・竹内理三:編、角川書店、1966

- 『岩波日本史辞典』p801、監修:永原慶二、岩波書店、1999年

- 『続日本紀』1・2 新日本古典文学大系13・14 岩波書店、1989年、1990年

- 『続日本紀』全現代語訳(上)・(中)、講談社学術文庫、宇治谷孟:訳、1992年

- 『萬葉集』(三)完訳日本の古典4、小学館、1984年

関連項目

- 典鋳司のページへのリンク