かぬち‐の‐つかさ【鍛=冶▽司】

鍛冶司

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/23 16:46 UTC 版)

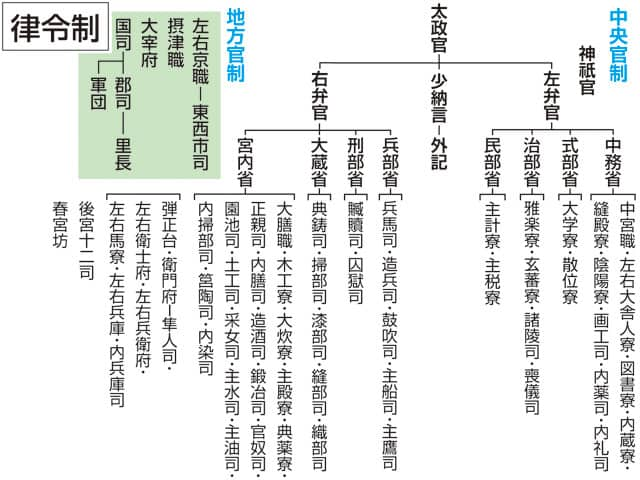

鍛冶司(かぬちし/かぬちのつかさ/かじのつかさ/かじし/たんやし)は、 律令制で、宮内省に属する役所。 銅、鉄などで雑器を作り、また、それを作る鍛冶部を支配した。

概要

鍛部20人、鍛戸338戸が所属し、刀剣や銅・鉄製の雑器類を製作した。職員に正(かみ)、佑(すけ)、大小令史(さかん)などがある。

大蔵省に典鋳司があり、金・銀・銅・鉄を鋳造したが、鉄製品は鍛冶司が担当することが多かった。『続日本紀』巻第三の文武天皇慶雲元年4月(704年)の記事によると、

ともあり、大宝令施行当時、鍛冶と鋳造の2つの機能を合わせ持っていたものと想像される。これは、典鋳司が大宝令で新設されたばかりで、工人の配属が遅れ、令施行後の数年は、官司として機能していなかったのではないか、と新井喜久夫は述べている。

『続紀』巻第十五によると、天平16年2月(744年)の雑戸の解放により[2]、同年4月21日に造兵司とともに廃止され、その職掌は神亀5年7月(728年)に中務省の被管として設けられた内匠寮に吸収されたようである。しかし、『続紀』巻第十八にあるように天平勝宝4年2月(752年)に雑戸が復活すると[3]、再設置されたようで、『続紀」巻第二十八には、神護景雲元年5月25日(767年)の鍛冶正任官記事が残されている[4]。

『類聚三代格』によると、大同3年1月20日(808年)の平城天皇の詔によって、鍛冶司は木工寮(もくりょう)に併合された。

脚注

参考文献

- 『角川第二版日本史辞典』p205、高柳光寿・竹内理三:編、角川書店、1966

- 『続日本紀』1 新日本古典文学大系13 - 16 岩波書店、1989年、1990年、1992年、1995年

- 『続日本紀』全現代語訳(上)・(中)、講談社学術文庫、宇治谷孟:訳、1992年

関連項目

鍛冶司と同じ種類の言葉

- 鍛冶司のページへのリンク