あぶら‐の‐つかさ【▽主油▽司】

主油司

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/23 16:51 UTC 版)

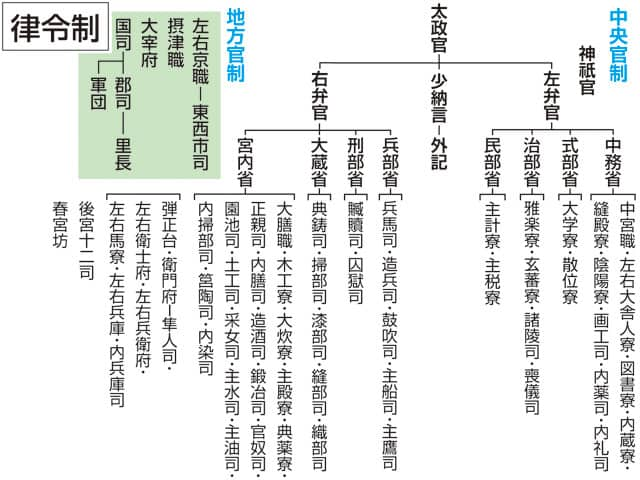

主油司(しゅゆし/あぶらのつかさ)は、日本の律令制で、宮内省に属する役所。

概要

調副物として諸国から貢進される膏→獣脂(猪油)・油→植物油(胡麻油・麻子油・荏油・曼椒油)を管理しており、食用・薬用・工芸用の油も扱っているが、中心となるのは燈火用の油である。正・佑・令史各1名、使部6人、直丁1人からなる[1]。『官位令』の規定によると、正は従六位上相当[2]。佑は正八位下相当[3]。令史は『少初位上』相当[4]。

元慶5年(881年)の官符によると、官田を割いて要劇料田が設置された際に、摂津国において「主油司七町九段二百五十八歩」とある[5]。

寛平8年(896年)9月、その職掌は主殿寮の管掌となり、主油司は廃止され、要劇料田も官田にもどされている[6]。

脚注

参考文献

関連項目

主油司と同じ種類の言葉

- 主油司のページへのリンク