かんぬ‐し〔クワンヌ‐〕【官▽奴司】

官奴司

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/23 16:48 UTC 版)

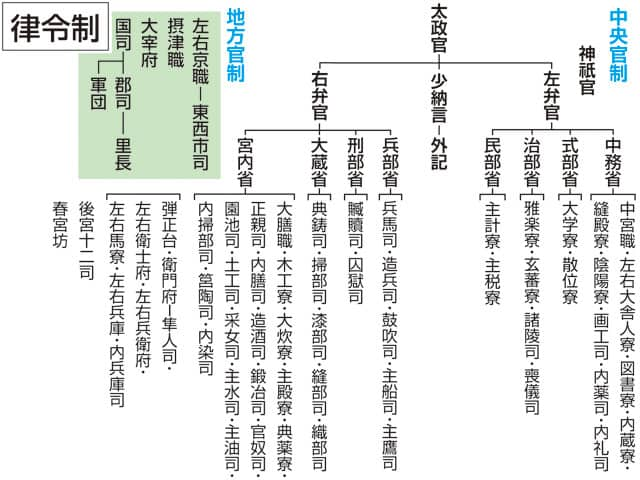

官奴司(かんぬし/かんぬのつかさ/やつこのつかさ)は、日本の律令制で、宮内省に属する役所。

概要

『職員令』の規定によると、 官有の賤民(官戸および官奴婢)の管理・統轄を行い、その名籍・口分田のことを管掌し、正・佑・令史各1名、使部10人、直丁1人からなる[1]。『官位令』の規定によると、正は正六位上相当[2]。佑は従七位相当[3]。令史は『大初位』相当[4]。

天平勝宝2年(750年)二月二十四日付の『東南院文書』に官奴婢解があり、奴隷200人の人名・年齢などと、官奴佑凡河内伊美吉臣足・同令史勝子僧の名前が記されている。『続日本紀』・『日本後紀』に官奴司の名前が若干現れているが、『類聚三代格』によると、大同3年(808年)正月20日の詔で、主殿寮に併合された[5]。

脚注

参考文献

- 『岩波日本史辞典』p278、監修:永原慶二、岩波書店、1999年

- 『角川第二版日本史辞典』p237、高柳光寿・竹内理三:編、角川書店、1966年

- 『国史大辞典』第三巻p905、文:原島礼二、吉川弘文館、1983年

- 『続日本紀』5 新日本古典文学大系16 岩波書店、1998年

- 「東大寺文書 官奴司解案」、(天平勝宝二年二月廿四日)

関連項目

- 官奴司のページへのリンク