いぬ‐ばしり【犬走り】

犬走り

【英】: berm

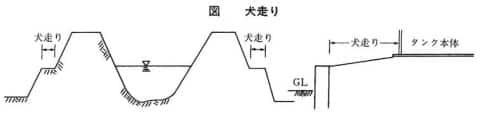

| 一般的には堤防の背面の法線に、地盤よりやや高く設けられた管理用道路をいう。 タンク・ヤードにおいては、タンク側板とコンクリート・リング間の部分をいい、雨水などがアニュラー板または底板の張出部付近に滞水しないよう若干の勾配{こうばい}が設けられている。これは屋外貯蔵タンクの長期的な安全を考慮したものである。  |

犬走り

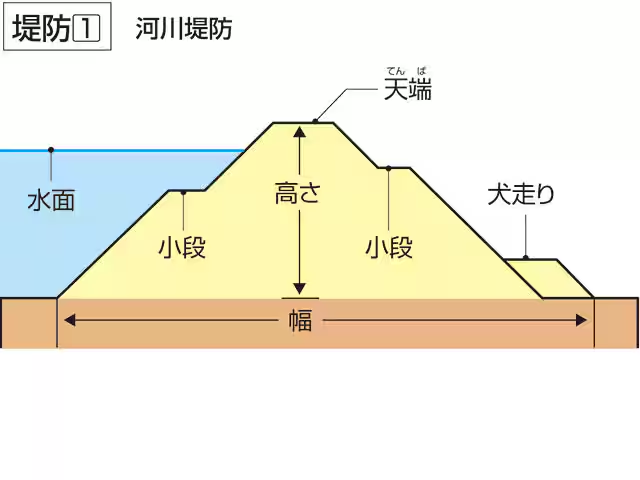

堤防は河川のはんらんを防ぐ目的をもって、通常“土砂”によって築造される河川工作物である。堤防は通常下図の様な断面形状を有する。

C~D:表小段(オモテコダン)

F~G:裏小段(ウラコダン)

I~J:犬走り(イヌバシリ)

E~H,E~K:堤防敷

犬走り(いぬばしり)

犬走り

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/23 19:34 UTC 版)

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2023年2月)

|

犬走り(いぬばしり)とは、垣根と溝渠の間や土手の斜面に設けられた細長い通路や平地部分。犬が通れるくらいの幅しかないという意味合いから呼ばれる。

種類

築地の犬走り

築地とその外側の溝との間に設けられた平地をいう。狭いものは犬走り、広いものは「堧地」(ぜんち)という。

城郭の犬走り

城の石垣や土塁と、堀の間に設けられた狭い空き地をいう。彦根城、岸和田城など多くの城で見られる。また石垣を持たない城の土塁の上に柵・塀が築かれている場合、柵・塀の外側に狭く残された土塁上面も犬走りと呼ばれる。敵に侵入の足掛かりを与えてしまうなど、防御の面からは決して有利とはいえない構造だが、石垣・土塁の崩落を防ぐための構造的理由で設けられたという見方がある[1]。なお、石垣・土塁の内側に設けられた小径は「武者走り」と呼ばれ、若松城などに類型が見られる。沖縄のグスクに見られる石垣天面の通路も犬走り(または武者走り)と呼ばれる。

土手の犬走り

土手、堤防などの傾斜上に設けられた平地。土砂の流入を防ぎ[要説明]、監視員の巡視路ともなる。

また、ダムの型式の一つであるロックフィルダム(岩石を積み重ねて建設されたダム)やアースダム(盛土をして建設されたダム)の中腹にも犬走りは設けられていて、ダムの管理用通路として自動車が通行できるものもある。この場合は、緩やかなつづら折りとなっていることが多い。なお、ダムの管理用通路の名称には、「キャットウォーク」と呼ばれるものもある。

山腹の犬走り

道路工事や治山工事など法面の山腹工事において設けられる段[2]。

線路の犬走り

鉄道の線路における犬走りは路盤(施工基面)の外だが鉄道用地内にある平らな部位で、保線作業員の通路などに使われる[3]。

誤解されやすいが、線路の隣にある同程度かやや低い位置にある並行した平らな部位ではない(そこはただの路盤)。高さも線路との高さは無関係で、例えば地形を切り取って作った線路で、削り残った斜面の上部(線路より圧倒的に高い)に平らな道が設けられている場合はそこが「犬走り」である[4]。

軒下の犬走り

江戸時代、後に江戸府内となる地域では、公道に面した民家には三尺(約91 cm)の犬走りを設けることが義務付けられていた[5]。

現在では、建物の軒下の外壁周縁部を砂利敷きやコンクリート打ちとしたもの。構造物保護のために設けられる。

脚注

- ^ 城に採用された忍者の知恵

- ^ 犬走り『新版 2級土木施工管理技士 受験用図解テキスト5 用語集』p30 土木施工管理技士テキスト編集委員会編 1987年

- ^ 『鉄道ファン』1979年4月号、p.86。

- ^ 鉄道教育研究会『最新図解鉄道知識』交友社、昭和17年。 p.9「16 切取(カツチング)」

- ^ “近世の道 (参考)江戸の町と道 3 江戸府内の道路利用”. 道の歴史. 国土交通省. 2025年4月24日閲覧。

関連項目

「犬走り」の例文・使い方・用例・文例

犬走りと同じ種類の言葉

- 犬走りのページへのリンク