なら【奈良】

読み方:なら

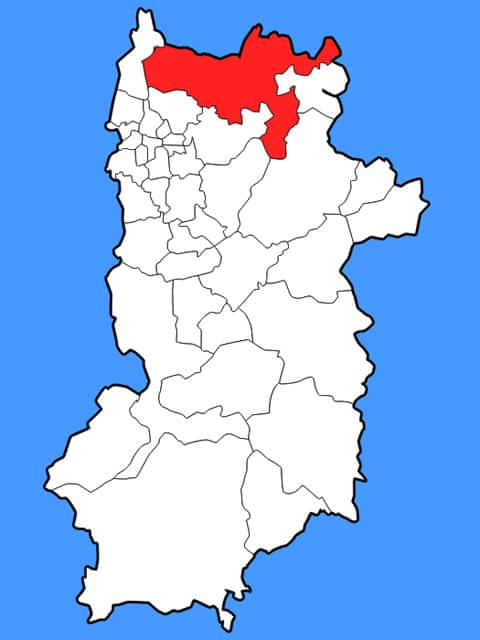

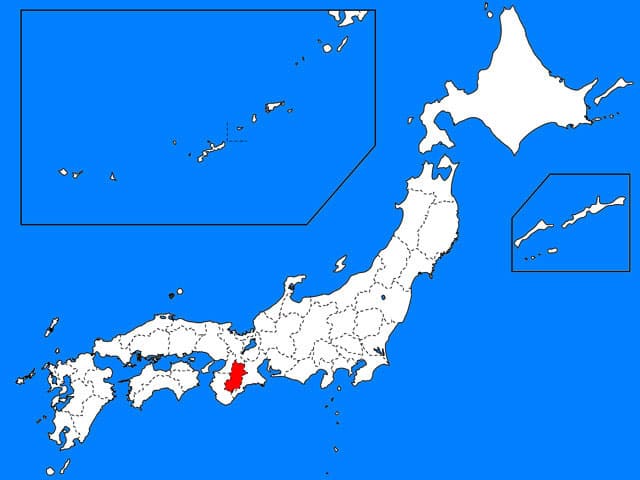

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 近畿地方中部の県。もとの大和(やまと)にあたる。人口140.0万(2010)。

近畿地方中部の県。もとの大和(やまと)にあたる。人口140.0万(2010)。

![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) 奈良県北部の市。県庁所在地。和銅3年(710)平城京が建設され、約75年間古代日本の首都として栄えた。のち、京都を北都というのに対して南都とよばれる。また、東大寺・春日大社・興福寺の門前町として発達。古社寺、文化財、伝統行事が多い。奈良漬・墨・一刀彫などを特産。古くは「那羅」「平城」「寧楽」などとも書いた。人口36.7万(2010)。

奈良県北部の市。県庁所在地。和銅3年(710)平城京が建設され、約75年間古代日本の首都として栄えた。のち、京都を北都というのに対して南都とよばれる。また、東大寺・春日大社・興福寺の門前町として発達。古社寺、文化財、伝統行事が多い。奈良漬・墨・一刀彫などを特産。古くは「那羅」「平城」「寧楽」などとも書いた。人口36.7万(2010)。

[補説] 平成5年(1993)に「法隆寺地域の仏教建造物」として法隆寺と法起寺が、平成10年(1998)に「古都奈良の文化財」の名で東大寺、興福寺、春日大社と春日山原始林、元興寺、薬師寺、唐招提寺、平城宮跡が世界遺産(文化遺産)に登録された。

奈良

(寧樂 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/15 06:09 UTC 版)

奈良(なら)は、異表記として那羅・平城・寧楽などがある(読みは全て「なら」)。平安京(京都)に都が遷った後は南都(なんと)とも呼ばれた。古くは大倭と呼ばれ、また平城京にも相当した。

概要

平城京が置かれていた奈良時代には、シルクロードの終着点として国際色豊かな天平文化が花開いた。そして、大伽藍が建ち並ぶ都として数々の貴重な文化財が創り出された。国宝建造物数は日本最多である。文学の面では古事記、日本書紀、万葉集、風土記など、最古の史書や歌集が編纂された[注釈 1]。平安京への遷都以後も南都と称されて、上代日本の宗教・文化の歴史に多大な軸を形成した。現在も年間を通し新旧の行事が行われ、国際観光文化都市として国内海外問わず多くの観光客が訪れている。2010年(平成22年)には平城遷都1300年記念事業が開催された。

表記

平安時代以前には多くの異表記があった。出典の一部も添える。

- 乃楽 : 日本書紀

- 乃羅

- 平 : 万葉集、

- 平城 : 万葉集、続日本紀、日本後紀、日本霊異記、平安遺文

- 名良 : 万葉集、

- 奈良 : 万葉集、続日本紀、日本霊異記、正倉院文書、長屋王家木簡、平安遺文

- 奈羅 : 日本書紀、日本霊異記

- 常 : 万葉集

- 那良 : 古事記

- 那楽

- 那羅 : 日本書紀

- 楢 : 万葉集、

- 諾良 : 聖徳太子平氏伝雑勘文

- 諾楽 : 日本霊異記

- 寧

- 寧楽 : 平和の都を意味する。万葉集 - 奈良に上ること、奈良に来ること、帰郷することを意味する「上寧」「来寧」「帰寧」はこの語に由来する

- 儺羅 : 日本書紀

語源

奈良の語源を巡っては諸説あるが、比較的知られているものを挙げる。

- 『日本書紀』による説

- 武埴安彦命の反乱鎮圧に向かった大彦命らの軍勢が当地にあった丘(平城山丘陵)の草木を踏みならしたという『日本書紀』の記録に由来する。崇神天皇十年九月条には次のようにある。「則ち精兵(ときいくさ)を率(ゐ)て、進みて那羅山に登りて軍(いくさだち)す。時に官軍(みいくさ)屯聚(いは)みて、草木を蹢跙(ふみなら)す。因りて其の山を号(なづ)けて、那羅山と曰ふ。蹢跙、此を布瀰那羅須(ふみならす)と云ふ」。これ自体はよくある地名由来譚であり史実とみる研究者は少ないものの、最古の史料として必ず言及され、また下記の柳田説とも言語学的関連がある。

- 柳田國男による説

- 平(なら)した地の意で、緩傾斜地を指すとする。柳田が『地名の研究』[1]において論じているもの。柳田によれば、東国では平(タヒラ)、九州南部ではハエと呼ばれる「山腹の傾斜の比較的緩やかなる」地形は、中国・四国ではナルと呼ばれている。ナラス(動詞)、ナラシ(副詞)、ナルシ(形容詞)はその変化形である。実際にナルと呼ばれる地名は、「平」「阝+平」「坪」など、「平」を含んだ漢字が当てられており、「文字が語義を証明している」。また、因幡志(1795年)巻14の挿図には「平地」と書いて「ナルヂ」の振仮名があり、この地方では近代まで普通名詞として用いられていたとも柳田は推測している。ナラ、ナロはその異種であり、実際、奈良はかつて「平城」と書かれることもあった。この説は、日本国語大辞典、各種の地名辞典[2][3][4]や郷土史本[5]でも取上げられてある。

- 吉田東伍による説

- 植物の「ナラ(楢)」に由来する。吉田東伍による[6]。植物のナラは、『万葉集』(7〜8世紀)[注釈 2]や『播磨国風土記』(715年)にすでに見られ、特に後者には「楢原(ならはら)と号(なづ)くる所以は、柞(なら)此の村に生へり。故、柞原といふ」という記述が見られる。角川日本地名大辞典はこの説も取り上げるが[3]、楠原他はこの説を退ける[4]。

- 朝鮮語からの借用語とする説

- 朝鮮語「나라(ナラ)」(国の意)からの借用語。朝鮮語の影響があるのではないかという指摘は、すでに金沢庄三郎の『寧楽考』に見られる[7]。文献においてナラの語が確認できるのは15世紀においてであり(『竜飛御天歌』(1447年)[8]、『月印釈譜』(1459年)、『法華経諺解』(1463年)など[9])、これら文献には 「나랗 (narah)」の形で現れ[注釈 3]、より古くは *narak という発音であったと考えられる[10]。しかし、ナラ、ナル、ナロという地名が、奈良以外にも多く存在することも説明できないといった否定的意見もある[4]。

- ツングース諸語との関連をみる説

- ツングース系のいくつかの言語や日本語[注釈 4](さらに、高句麗の言語[12])では na が「地」などの意味を表すが、「奈良」の語源はこれと関係するのではないかとみる説がある[13]。

歴史

- 708年(和銅元年) - 元明天皇が藤原京から平城京への遷都を詔する[注釈 5]。

- 709年(和銅2年) - 平城宮の地を鎮める祭を行う[15]。

- 710年(和銅3年) - 藤原京から平城京へ遷都。

- 724年(神亀元年) - 聖武天皇が即位する。

- 729年(天平元年) - 長屋王の変が起こる。

- 752年(天平勝宝4年) - 東大寺大仏の開眼供養が行われる。東大寺二月堂修二会が始まる。

- 753年(天平勝宝5年) - 唐より鑑真が来日する。

- 764年(天平宝字8年) - 藤原仲麻呂の乱(恵美押勝の乱)の乱。

- 784年(延暦3年) - 平城京から長岡京へ遷都。

- 1136年(保延2年) - 春日若宮おん祭が始まる。

- 1180年(治承4年) - 平重衡が南都を攻め、東大寺・興福寺を焼く(南都焼討)。

- 1533年(天文2年) - 奈良町の高天市、次いで南市開かれる。

- 1559年(永禄2年) - 松永久秀、多聞山城を築き居城とする。

- 1567年(永禄10年) - 東大寺大仏殿の戦いにより大仏の仏頭が焼け落ちる。

- 1613年(慶長18年) - 江戸幕府が奈良奉行を置く。

- 1664年(寛文4年) - 奈良を直轄領とし、南都代官所を設置。

- 1704年(宝永元年) - 奈良町大火、約2000戸を焼く。

- 1706年(宝永3年) - 「風俗文選」(巻2賦類・南都の賦を含む[16])が刊行される。

- 1868年(明治元年) 奈良奉行を廃止し、興福寺が町政にあたり、大和鎭撫総督府、奈良府が置かれる。

- 1875年(明治8年) - 東大寺大仏殿回廊で第1回奈良博覧会が開催。

- 1876年(明治9年) - 堺県に属する。

- 1880年(明治13年) - 奈良公園開設。

- 1881年(明治14年) - 大阪府に属する。

- 1887年(明治20年) - 奈良県が大阪府から分離され、奈良県に属する。

- 1892年(明治25年) - 奈良〜大阪・湊町間に鉄道開通。

- 1895年(明治28年) - 帝国奈良博物館(現奈良国立博物館)が開館。

- 1898年(明治31年) - 奈良市制施行。

- 1910年(明治43年) - 平城遷都1200年祭開催。

- 1914年(大正3年) - 大阪電気軌道(現近鉄奈良線)大阪上本町〜奈良間開通。

- 1921年(大正10年) - 平城宮跡が史跡に指定。

- 1988年(昭和63年) - 奈良市制90周年。なら・シルクロード博開催。平城宮跡で長屋王邸宅跡出土。

- 1998年(平成10年) - 奈良市制100周年。古都奈良の文化財が世界遺産に登録される。

- 2010年(平成22年) - 平城遷都1300年祭開催。

- 2022年(令和4年) - 大和西大寺駅近くのロータリーで安倍晋三銃撃事件が発生。

観光名所

現代における、歴史的な奈良に関連するものを列挙する。

祭り・行事

現代における、歴史的な奈良に関連するものを列挙する。

脚注

注釈

- ^ 枕詞として、「青丹よし(あお(を)によし)」と修辞する場合もある。

- ^ 「下つ毛野 みかもの山の こ楢のす まぐはし子ろは 誰が笥か持たむ」(巻14-3424)

- ^ 単独では nara と発音されるが、後ろに母音の助詞がくると narahi のように /h/ が発音された。近代に入りこの /h/ は消失した。

- ^ 古代日本語では、大地が揺れる(すなわち地震)ことを「なゐ震(ふ)る」「なゐ揺(よ)る」といったが、これは「な(地)+ゐ(居)」が語源とされる[11]。

- ^ 元明天皇は奈良を都に選択された理由を「平城(なら)の地は(青竜・朱雀・白虎・玄武の)河図(かと)に相応し、三つの山が鎮めをなしているため」とされている[14]。

出典

- ^ 柳田 (1936, pp. 217–219)

- ^ 『日本歴史地名大系 30 奈良県の地名』, 平凡社, 1981年. 490頁

- ^ a b 『角川日本地名大辞典 29 奈良県』, 角川書店, 1990年, 814頁.

- ^ a b c 楠原ほか (1981, p. 232)

- ^ 斎藤 (1997, p. 27)

- ^ 吉田 (1907, pp. 190f)

- ^ 金沢 (1910, pp. 103–106)

- ^ Naver 国語辞書

- ^ 劉 (1964)

- ^ Beckwith (2007, p. 176)

- ^ 宮腰, 石井 & 小田 (2011)

- ^ Beckwith (2007)

- ^ 奈良市 (1937)

- ^ 直木ほか (1986, p. 100)

- ^ 直木ほか (1986, p. 107)

- ^ 森川 (1922, p. 27)

- ^ なら燈花会

参考文献

- 金沢庄三郎『寧楽考』同文館、1910年12月5日、103-106頁。NDLJP:993655/59。 - 「国語の研究」再録。

- 楠原佑介 ほか編著『古代地名語源辞典』東京堂出版、1981年9月10日。ISBN 978-4-490-10148-5。

- 斎藤建夫 編『郷土資料事典 ふるさとの文化遺産 29(奈良県)』ゼンリン(発行) 人文社(発売)、1997年10月。 ISBN 4-7959-1095-2。

- 『続日本紀』 1巻、直木孝次郎 ほか訳注、平凡社〈東洋文庫 457〉、1986年6月、100,107頁。 ISBN 978-4-582-80457-7。

- 奈良市 編『奈良市史』奈良市、1937年。NDLJP:1222173。

- 松岡静雄 編『日本古語大辞典』刀江書院、1929年4月18日、955頁。NDLJP:1145583/492。

- 宮腰, 賢、石井, 正己、小田, 勝 編『旺文社全訳古語辞典』(第4版)旺文社、2011年10月12日。 ISBN 978-4-01-077718-3。

- 森川許六 編『風俗文選・和漢文操・鶉衣』藤井紫影・武笠三諸 校訂、有朋堂書店〈有朋堂文庫〉、1922年12月18日、27頁。NDLJP:977911/30。

- 柳田国男『地名の研究』(訂正4版)古今書院、1937年2月15日、217-219頁。NDLJP:1879894/118。

- 吉田東伍『大日本地名辞書』 上巻、冨山房、1907年10月17日、190f頁。NDLJP:2937057/103。

- 劉昌惇 編『李朝語辭典』延世大學校出版部、1964年。

- Beckwith, Christopher I. (May 2007), Koguryo, the Language of Japan's Continental Relatives (2nd ed.), Brill, Netherlands: Brill Academic Publishers, pp. 176, ISBN 9789004160255

関連項目

外部リンク

- >> 「寧樂」を含む用語の索引

- 寧樂のページへのリンク