すざく‐もん【朱雀門】

朱雀門

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/30 00:51 UTC 版)

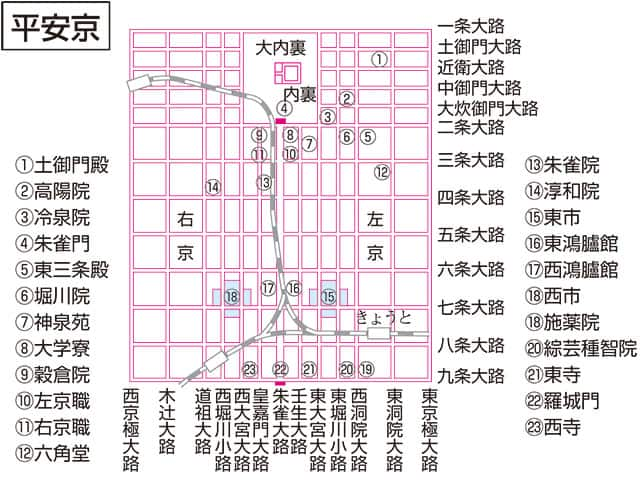

朱雀門(すざくもん)は、古代、平城京や平安京といった条坊都市の宮城(大内裏)において南面する正門。大内裏の外郭十二門のうち最も重要な門であった。「しゅじゃくもん」ともいう。

概要

唐の条坊制を模範に造営された古代都城では、中央北辺に宮殿、官衙からなる宮城が置かれた。平城京では平城宮、平安京では平安宮などといい、大内裏とも呼ばれた。大内裏には四方に12の門が備えられ、各々有力氏族の姓が付与されていた。南門は「天子南面す」というように、皇宮より京師を睥睨(へいげい)する最も重要な門であり、朝廷の有力氏族、大伴氏の姓が付けられ「大伴門」と呼ばれていた。和銅7年(714年)、これを漢風に改め、四神において南方を守護するとされる朱雀の名を冠したものとした。朱雀門から都城正門の羅城門に続く大路を朱雀大路といい、現在の千本通に相当する。

長岡京や平安京でも同じ名を冠した門を宮城正門とし、朝廷の正庁たる朝堂院の正門であった応天門などと並んで最重要視されたが、大内裏の衰微に従い次第に荒廃し、ついには鬼[1]や盗賊が住むといわれるほどに荒れ果てたという。平安宮朱雀門は先述の朱雀大路の北端、すなわち千本通押小路上がる東側(京都市中京区)にあったといい、旧跡には小さな石碑が立つのみである。

平城宮朱雀門は、考古学的研究と奈良県下の寺社に残る門を参考にして、五間三戸の二重門がかつての位置に等寸復元されることとなった(平城宮跡)。朱雀門の位置や規模が1964年(昭和39年)の発掘調査で確認され、翌年に10分の1サイズで模型製作が行われる[2]。その後、1989年(平成元年)に決定された基壇の復原工事が1992年(平成4年)に終わると、門本体の復原工事は1993年(平成5年)に開始され、1998年(平成10年)に竣工している[2]。同年、古都奈良の文化財の一つとして世界文化遺産に登録されている。2008年(平成20年)に放送されたフジテレビのドラマ『鹿男あをによし』の撮影に使用された。

脚注

注釈

出典

参考文献

関連項目

- 朱雀門の鬼 - 十訓抄や長谷雄草紙に見られる。

- 朱雀門の鬼 (宝塚歌劇)

外部リンク

- 朱雀門(平城宮跡資料館) - 奈良文化財研究所

- 京都観光Navi「朱雀門跡」

- 『朱雀門』 - コトバンク

朱雀門

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 10:12 UTC 版)

朱雀大路に面する大内裏の南門。晴明と博雅は朱雀門の前で龍胆を待ち構えた。昔は大伴門とも呼ばれており、大伴一族が守衛していた。楼上で大伴家持の霊が詩を吟じていることがある。

※この「朱雀門」の解説は、「陰陽師 (漫画)」の解説の一部です。

「朱雀門」を含む「陰陽師 (漫画)」の記事については、「陰陽師 (漫画)」の概要を参照ください。

固有名詞の分類

- 朱雀門のページへのリンク