かわかみ‐とうがい〔かはかみ‐〕【川上冬崖】

川上冬崖

川上冬崖(かわかみとうがい 1871-1881)

川上冬崖こと、川上寛(1827ー 1881)は、明治洋画壇の重鎮で、画塾を開き西洋画の普及に努めた一方、陸軍参謀本部地図課の職員として、フランス式近代地図として名高い「二万分の一迅速測図」の作成に画学の面から指導的役割を果たした人である。

冬崖は、文政10年(1827)信濃国福島新田村(現長野市北屋島)の農家山岸家に生まれ、12歳のとき須坂の神社宮司の家に移り住み藩塾に通った。16歳になって、神官の小河原家に望まれて養子に入るが、その家の娘との結婚を勧められたことを期に江戸に出た。

上野寛永寺の脇寺で働くとき大西椿年という南画の師に出会い、更に故あって幕府御家人川上家の婿養子となったことで、その後沼津兵学校を経て蕃書調所に出仕した。さらに、同所が開成所(明治2年)となるに及んで、絵心を見込まれ西洋画の研究に携わることになった。

明治維新後も、他の優れた幕臣と同様、新政府にも招かれ、再興された開成所に出仕し(明治2年)画学教授のかたわら私塾を開いた。この間、図画教本「西画指南」を著す(明治 4年)とともに、のちに洋画壇で活躍する多くの門人を育てた。その後開成所を改組した大学南校を辞し、陸軍省兵学寮に出仕(明治 6年1873)、図画教育に当たる。

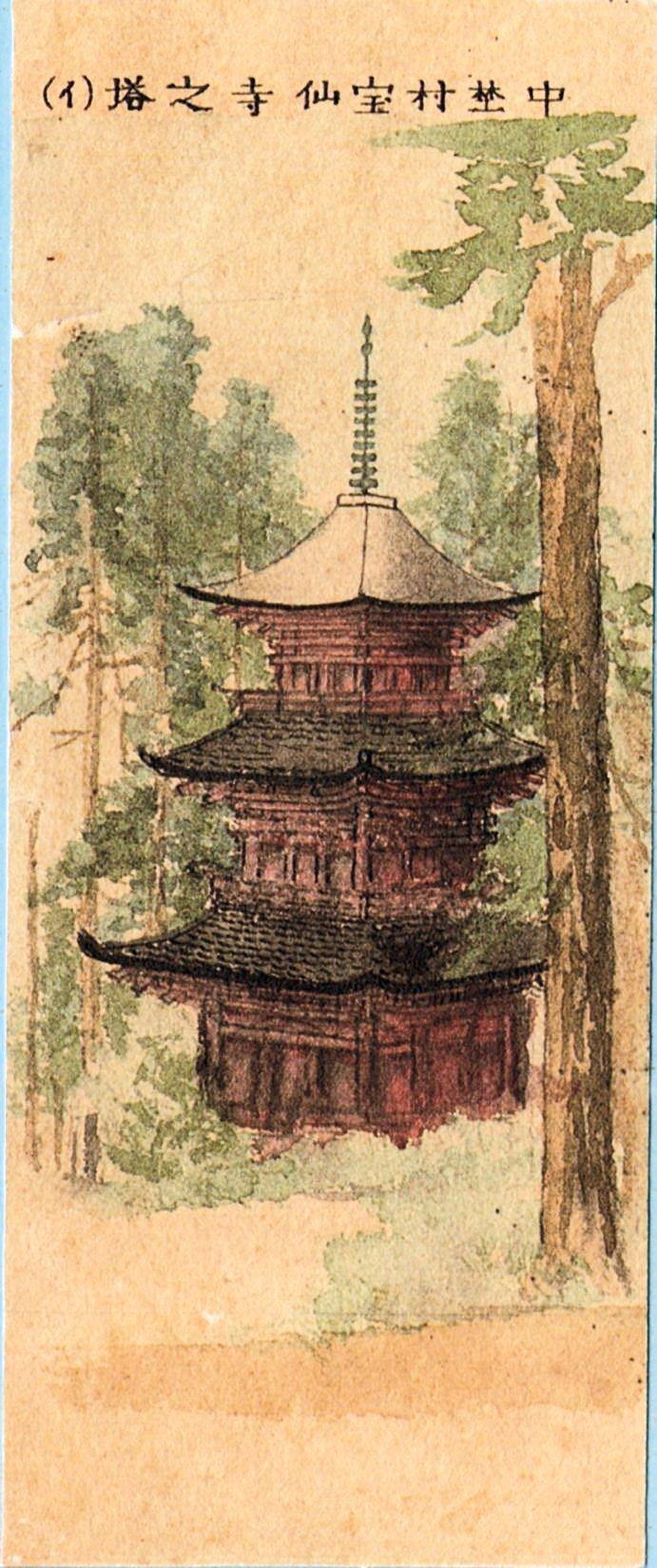

同年、のちの地図図式にあたる「地図彩色」を、翌年には図画教本である「写景法範」を、続いて種々の実験を積み「東京近傍写景法範」を最初の石版本として刊行した。これらの風景や建造物、人物などをモチーフにした図画教本をもとに、地図作成や地誌調査に使われる図画教育が陸軍内で行われた。また、当時地図課では地図製図に従事する者として画家を採用しており、冬涯のみならず、浮世絵、漢画、日本画、水彩画、油絵、そして漫画をするものなど多彩な顔ぶれが揃っていた。

そうした明治13年、冬崖の教育を受けた測量師や測量手らによって、地図彩色と余白に描かれた色鮮やかなスケッチの記入で有名な「迅速測図」約900 枚の作成が始まったのである。ところが、この地図作成の最中、陸軍の内部抗争ともいわれる、清国への「地図密売事件」にまきこまれたのだろうか。冬崖は熱海の療養先で、絵の具で体を朱に染めて自死する(明治14年)。この死については、清国への「地図密売事件」そのものがでっち上げであり、相前後して起きた参謀本部職員の謎の死と、陸軍少佐木村信卿らの逮捕拘留、その後陸軍の兵制と地図作成が彩色式のフランス式から単色のドイツ式へ変更されたこととの関連から、今なお種々の疑惑が取りざたされている。

冬崖の絵画作品は、長野県立信濃美術館が多くを所蔵している。

川上には絵画以外の貢献もある。万延元年(1860)、プロシアが幕府に石版印刷機を献納していた。そのデモ印刷のとき葵の御紋を印刷したという不謹慎さのことから? その石版印刷機は、当時冬崖の勤める蕃書調所の奥深く仕舞われたままになっていた。維新後、冬崖は沼津兵学校、さらに陸軍省兵学寮へと転任するが、石版印刷機もまた同じ道をたどる。兵学寮に移った冬崖は印刷器械の埃を払い、説明書を翻訳し、現国立印刷局の前身である印書局にあったボインドンに直接教えを乞い石版印刷をものにした。この技術が、多胡実敏などを経て陸地測量部の石版印刷へと連なる。

「視図」と呼ばれる図中の風景や目標物

- かわかみとうがいのページへのリンク