availability

「availability」とは、有用性のことを意味する表現である。

「availability」とは・「availability」の意味

「availability」とは、「有用性」「可用性」「入手可能性」などを意味する英語表現である。一般的には「不可算名詞」として扱われることが多いが、「役に立つこと」「利用できること」などの意味において、「可算名詞」として扱うこともある。「可算名詞」で用いる場合には、複数あるものについて表す時に、「availability」の複数形である「availabilities」に変換するよう注意しなくてはいけない。また、「availability」には形容詞の役割はないため、「入手できる〜」「利用できる〜」などの形容詞として使いたい場合には、「available」に言い換える必要がある。「availability」は、ビジネスシーンにおけるコンピューター用語としてもよく用いられる表現である。日本においても、「アベイラビリティ」というカタカナ英語として浸透していて、「コンピューターなどのシステムが正常な状態を維持し、使い続けることができる指標」を意味する。すなわち、ネットワーク、ハードウェア、アプリケーションなど、システムが障害や破損などを起こしにくい状況のことをを示していて、「アベイラビリティが高い」「アベイラビリティが低い」と評価することもある。特に「可用性」が高く、壊れにくい上に、不具合が生じた時にも速やかに復旧できるようなシステムなどは、「ハイアベイラビリティ」と呼ばれる。

「availability」の発音・読み方

「availability」の発音記号は、「əvèiləbíləti」である。一般的なカタカナ読みでは「アベイラビリティ」とされているが、「アヴェイラァビィラァティ」の方が正確な発音に近い。最初の「ア」は、口をあまり大きく開かずに弱く発音するとよい。「ヴェ」は、上の前歯で下唇を軽く噛むようにして当てながら息を出しながら発するのがコツである。「availability」の語源・由来

「availability」は、「a(その方向へ)」+「val(価値)」+「able(できる)」+「ity(こと)」で構成されている英単語である。これらを組み合わせた「その方向へ価値を発揮できること」という意味が由来となって、「availability」の「有用性」や「可用性」の意味につながったとされている。「availability」を含む英熟語・英語表現

「How is your availability」とは

「How is your availability?」とは、「ご都合はいかがですか」という意味のフレーズである。「your availability」は、直訳では「あなたの時間があること」「あなたを利用可能なこと」となるが、そこから転じて「あなたのご都合」という意味となっている。ビジネスシーンなどで、相手のスケジュールを確認したり、都合を聞いたりする時などに、「How is your availability?」と尋ねるかたちで使われることが多い。同じ意味を持つフレーズとしては、「What is your availability?」「 Please tell us your availability」などがある。

「availability」を含む様々な用語の解説

「Seat availability」とは

「Seat availability」とは、利用できる席数を意味する用語で、「有効座席」や「空席状況」のことをを表す。電車や飛行機などの座席の空き状況などを伝えたり、残りの席数を確認するような場面でよく用いられる。

「Limited availability」とは

「Limited availability」とは、「利用が限られていること」や「入手しにくいこと」を表す用語である。「限定提供」や「限定利用度」などと訳されることもある。商品の在庫や供給数が限られている場合や、利用できるサービスや機能が限定されている時などに用いられるのが一般的である。

「availability」の使い方・例文

・Please let me know your availability for this week.(今週のご都合を教えてください)・It is high-availability system technology on server.(これは、サーバーの高可用性システム技術である)

・I would like to know the availability of these watches.(これらの時計が入手可能かどうかを知りたい)

・She checks the price and availability of the product.(彼女はその商品の価格と在庫状況を確認する)

・We are currently checking the availability of the game you ordered.(ご注文されたゲームについて、現在入荷の状況をチェックしています)

・Do you have availability on March tenth?(3月10日の日に空きがありますか)

・Whether she has the operation depends upon the availability of the organ.(彼女が手術できるかどうかは、移植の臓器が入手できるかにかかっています)

・Please be reminded that seat availability is limited.(そのお席には限りがございますので、ご了承ください)

アベイラビリティー【availability】

アベイラビリティ

【英】availability

アベイラビリティとは、システムを正常な状態で継続的に使い続けることができる耐久性のことである。

あるシステムの耐久性は、そのシステムを構成するネットワークやハードウェア、ディスク装置、オペレーティングシステム、ミドルウェア、ライブラリ群、アプリケーションといった複数の要素を総合したものでとらえられる。

可用性を数値として表現する場合には、稼働率が用いられる。この場合、稼働率は、全体の運用時間に対して、システムの動作可能時間の割合(%)として表現される。なお、特に高い可用性のことをハイアベイラビリティと呼ぶ。

アベイラビリティの高いシステムは、故障が少なく、正常な状態で使い続けることができる。一方、アベイラビリティの低いシステムは頻繁にエラーや故障が発生し、修理や修復などが多くなるため、正常に運用できる時間は少なくなる。

アベイラビリティを高めるには、システムを構成する個々の要素の信頼性と耐久性を高める、故障率の変化を経過時間により管理して適切な時期に部品を交換を実行する、特に脆弱な部分の構成を多重化して故障期間を減じる、などの対策が取られる。

アベイラビリティ

【英】:availability

可(稼)動率とも呼ばれる. JIS Z8115により, 「修理系が規定の時点で機能を維持している確率, またはある期間中に機能を維持する時間の割合」と定められている. アイテムが時刻 で機能している確率

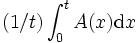

で機能している確率 を瞬間アベイラビリティ,

を瞬間アベイラビリティ,  を平均アベイラビリティ,

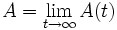

を平均アベイラビリティ,  を定常アベイラビリティと呼ぶ.

を定常アベイラビリティと呼ぶ.  をアベイラビリティと呼ぶこともあり,

をアベイラビリティと呼ぶこともあり,  MTBF/ (MTBF+MTTR) と定める.ただしMTBFは平均故障間隔, MTTRは平均修理時間.

MTBF/ (MTBF+MTTR) と定める.ただしMTBFは平均故障間隔, MTTRは平均修理時間.

| 信頼性・保全性: | FMEA FTA MTTF アベイラビリティ エージング コヒーレントシステム システムの信頼性設計 |

可用性

(availability から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/06 19:35 UTC 版)

ナビゲーションに移動 検索に移動

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2020年11月)

|

可用性(かようせい、英: availability; アベイラビリティ)は、システムが継続して稼働できる度合いや能力のこと。

可用性に信頼性・保守性を含めたものをRAS、さらに保全性・安全性を含めたものをRASISと呼ぶことがある。

概要

可用性は、英語の availability に対する訳語である。利用者から見て「使用できる」度合いを示す。主要な規格における定義は次のようになっている。

- JIS X 0014:1999「情報処理用語―信頼性、保守性及び可用性」

- 必要となる外部資源が与えられたときに、ある時点において、又はある一定の期間、機能単位が決められた条件のもとで要求された機能を果たせる状態にある能力。

- JIS X 5004:1991「開放型システム間相互接続の基本参照モデル―安全保護体系」

- 認可されたエンティティが要求したときに、アクセス及び使用が可能である特性

- JIS Q 20000-1:2012「情報技術―サービスマネジメント―第1部:サービスマネジメント要求事項」

- あらかじめ合意された時点又は期間にわたって,要求された機能を実行するサービス又はサービスコンポーネントの能力。

RASの他の2つである信頼性と保守性に関しては、信頼性はハードウェアやソフトウェアが故障する頻度が少なく故障している期間が短いこと、可用性は利用者が使用できること、保守性は保守しやすいことを指す。

この三者は混同されがちだが、障害対策の観点では分けて考える必要がある。一般には信頼性が低く故障が多ければ、可用性も低くなる。しかし、故障が発生しても、冗長化されていたり、障害の影響の緩和や局所化に成功していれば、可用性への影響は最小化できる。また、保守性が低ければ、障害発生時の修理時間や、正常時の点検やバックアップ時間などが長くなり、全体の可用性は制限される。

歴史

RASの3つの要素を評価の指標とする考え方はIBMが大型コンピュータ(メインフレーム)のSystem/370シリーズを1970年6月に発表したことに始まる。System/370は1964年にIBMが開発、販売した汎用コンピュータであったSystem/360シリーズの後継機である。IBMはこのSystem/370の新機種において新たなRASの考え方を採用し商品としての新たな価値を訴えた[1]。

当時、IBMのコンピュータと同等の機能や性能とともにサービスを競った富士通と日立の2社もIBM互換機としてのMシリーズで市場を分け合った。このMシリーズにおいても互換機の立場から、IBMが謳うRASの機能を盛り込んだ[2]。 このような経緯によりRASとともにその後「I」と「S」を加えたRASISは現在コンピュータの分野に限らず広く使われる頭字語としての言葉となった。

英語の形容詞 available は役に立つ、利用できるなどの意味を持ち[3]、その名詞 availability に対応する日本語は、有効や有益などとされるが[4]、日本IBMはSystem/370シリーズを日本市場に出すにあたって、本社である米国IBMが謳ったRASの中の Availability を英和辞典の翻訳にとらわれず斬新さを持った新語として「可用性」と呼んだ。

稼働率

可用性の数値としての表現は稼働率(かどうりつ)と呼ばれ、修理可能な系・機器・部品などが、ある特定の瞬間に機能を維持している確率(瞬間稼働率)、または規定の時間で機能を維持している確率(平均稼働率)のこと。略号はA。

稼働率Aと動作可能時間(MTBF)、動作不能時間(MTTR)の関係は以下のようになる。

-

この項目は、工学・技術に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(Portal:技術と産業)。

この項目は、工学・技術に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(Portal:技術と産業)。

- availabilityのページへのリンク