気団

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/31 05:14 UTC 版)

気団(きだん)とは、停滞性の高気圧により、気温や湿度などの性質が水平方向に広い範囲にわたってほぼ一定になり、一つの塊と見なせるようになった状態をいう。1930年にスウェーデンの気象学者であるトール・ベルシェロンが定義し、分類を行った[1]。

概要

多くの気団は、季節の変化に伴って勢力と勢力圏を変える。気団の勢力変化や拡縮によって、それぞれの地域に特有の気候や気象現象が生み出される。広い海洋に発達する気団など、1年中勢力を維持する気団もあるが、ごく一部に限られる。

気団の多くは高気圧であるが、熱帯収束帯(赤道低圧帯)にできる赤道気団は気圧の低い気団である。

停滞性高気圧は、主に赤道付近の低緯度と両極を取り巻く高緯度の地域で発生する。これらの地域は、水平方向の擾乱が少ないために均質な大気がまとまって存在しやすいため、気団を形成しやすい。

中緯度地域では、ジェット気流の流路付近を中心として擾乱が発生し、これが温帯低気圧を発生させて南北の大気を攪拌してしまう。さらに高気圧はジェット気流によって移動性となるため、大規模な気団は存在しない(地域的には、気団とみなせる高気圧圏が季節的に発生する)。

複数の気団が接触すると、前線が生成され、低気圧が発達することがある。

分類

発生場所と、温度、湿度により以下のように分類される。略号はアルファベット2文字で表される。小文字のcは大陸性、小文字のmは海洋性、大文字のAは北極または南極、大文字のPは寒帯、大文字のTは熱帯、大文字のEは赤道を示す。それぞれ、英語での頭文字(大陸=continent、海洋=maritime、北極=Arctic、寒帯=Polar、熱帯=Tropical、赤道=Equator)が使われている。

大陸性気団は乾燥、海洋性気団は湿潤である。また、北極や南極の気団は非常に低温で、寒帯、熱帯、赤道の順に暖かくなってくる。南極にはcAしか存在せず、そのまわりをmPが取り囲んでいる。(北極には大陸性気団と海洋性気団が存在するが、南極には海洋性気団がない)また、北極海洋性気団も冬季には、海が凍結するために湿度が低くなり、北極大陸性気団とあまり変わらなくなる。しかし、近年では9月を中心に海氷面積が激減しており、北極気団はより湿度が高い気団に変化しているのではないかという指摘もある。

| 発生場所 | 大陸 (c-) | 海洋 (m-) |

|---|---|---|

| 北極 (-A) | 北極大陸性気団 (cA) | 北極海洋性気団 (mA) |

| 南極 (-A) | 南極大陸性気団 (cA) | - |

| 寒帯 (-P) | 寒帯大陸性気団 (cP) | 寒帯海洋性気団 (mP) |

| 熱帯 (-T) | 熱帯大陸性気団 (cT) | 熱帯海洋性気団 (mT) |

| 赤道 (-E) | 赤道大陸性気団 (cE) | 赤道海洋性気団 (mE) |

- これに加えて、移流性気団については地表よりも冷たい場合k、暖かい場合wを付けることがある(例:cPk)。

- 古典的なベルシェロンの分類(Bergeron classification)では、赤道を表すEがなく、cTk, cTw, mTk, mTw, cPk, cPw, mPk, mPw, cAk, mAk, mAwの11種類を用いた。

- また、乾燥した上空の気団をS、湿潤なモンスーン性の気団をMとすることがある(H. C. Willett の分類法)。

世界の気団

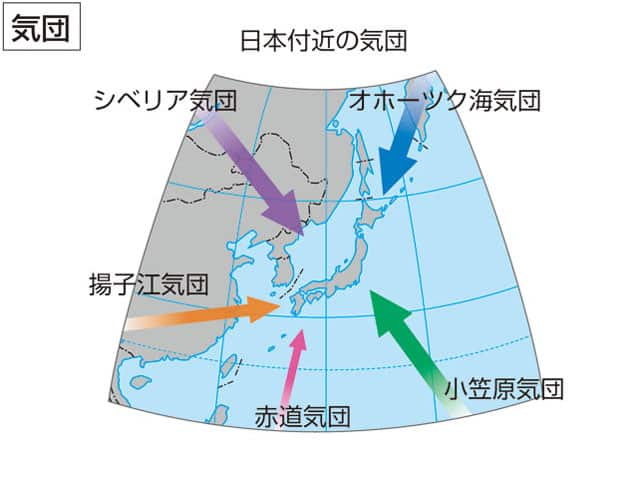

日本周辺の気団

日本周辺の気団は、1935年に荒川秀俊がトール・ベルシェロンの定義・分類法を導入したことにより、分類がなされた[1]。

- オホーツク海気団 - 梅雨前線や秋雨前線の発生の一因となる気団。低温湿潤(寒帯海洋性気団)、mPk。

- 揚子江気団 - 春と秋に、この気団の勢力が日本列島に及ぶと、さわやかな晴天になる。温暖乾燥(熱帯大陸性気団)、cT。

- 小笠原気団 - 蒸し暑い夏の主要因である気団。温暖湿潤(熱帯海洋性気団)、mTw。

- 赤道気団 - 熱帯低気圧(台風)を発生させる気団。高温多湿(赤道海洋性気団)、mE

- シベリア気団 - 日本海側に大雪を降らせる原因の気団。低温乾燥(寒帯大陸性気団)、cPk。

世界の気団分布図

脚注

参考文献

- 高橋浩一郎・内田英治・新田尚(1987)『気象学百年史―気象学の近代史を探究する―』第II期 気象学のプロムナード5、東京堂出版、230pp. ISBN 4-490-20115-X

- airmass classification AMS glossary

関連項目

気団

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 23:02 UTC 版)

梅雨の時期には、以下の4つの気団が東アジアに存在する。 揚子江気団 中国北部・モンゴルから満州にかけての地域に存在。暖かく乾燥した大陸性の気団。移動性高気圧によって構成される。 オホーツク海気団 オホーツク海に存在。冷たく湿った海洋性の気団。 熱帯モンスーン気団 インドシナ半島・南シナ海から南西諸島近海にかけての地域に存在。暖かく非常に湿った海洋性の気団。インド洋の海洋性気団の影響を強く受けている。 小笠原気団 北太平洋西部に存在。高温・多湿で海洋性の気団。 春から夏に季節が移り変わる際、東アジアでは性質の違うこれらの気団がせめぎ合う。中国大陸方面と日本列島・朝鮮半島方面ではせめぎ合う気団が異なる。 中国大陸方面:北の■揚子江気団と南の■熱帯モンスーン気団が接近し、主に両者の湿度の差によって停滞前線が形成される。 日本列島・朝鮮半島方面:北の■オホーツク海気団と南の■小笠原気団が接近し、主に両者の温度の差により、停滞前線が形成される。 性質が似ていることや、距離が離れていて干渉が少ないことなどから、北側の気団同士・南側の気団同士の間には、前線は形成されない。 北と南の気団が衝突した部分には東西数千kmに渡って梅雨前線(ばいうぜんせん)ができ、数か月に渡って少しずつ北上していく。この前線付近では雨が降り続くが、長雨の期間は各地域で1か月–2か月にもなる。これが梅雨である。 華南に停滞する梅雨前線の雲(画像上部。2008年5月22日、PD NASA) 本州に停滞する梅雨前線の雲(画像中央。下の濃緑の部分は九州から紀伊半島。2006年7月16日、PD NASA) 華中から朝鮮半島にかけて停滞する梅雨前線の雲(画像中央付近。2008年7月22日、PD NASA)

※この「気団」の解説は、「梅雨」の解説の一部です。

「気団」を含む「梅雨」の記事については、「梅雨」の概要を参照ください。

気団

「気団」の例文・使い方・用例・文例

- 寒気団.

- 寒帯気団

- 2つの異なった気団の間の境界で作られる気体の現象

- 寒気が暖気団を取り囲みそれを押し上げるときに重なり合った前線

- 標準よりも気圧が高い気団

- 低めの気圧を持つ気団

- 低気圧の中心付近の気団が急激に内方向へ循環すること

- 海洋上で発生した気団

- 寒気団という気団

- 亜寒帯高気圧内で発生する寒冷な気団

- 寒帯地方に発生する気団

- 極気団という,極地方に発生する寒気団

- 二つの気団の境界面

- 周囲の空気よりも暖かい気団

- 大気中で,気温や気圧などが著しく異なる二つの気団の境の面が,地表面と交わる線

- 性質の異なる二つの気団の境界面

- 小笠原気団という気団

- 形成域が海洋上である気団

- 形成域が大陸上である気団

- 熱帯あるいは亜熱帯で形成される気団

氣團と同じ種類の言葉

- >> 「氣團」を含む用語の索引

- 氣團のページへのリンク