かいりく‐ふう【海陸風】

海陸風

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/01 17:16 UTC 版)

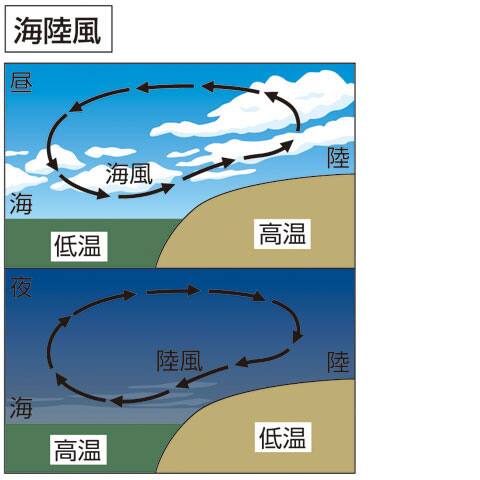

海陸風(かいりくふう)とは海岸地帯に見られる風であり、昼は海から陸へ吹く海風、夜は陸から海へ吹く陸風というように、風向が変化する[1][2]。

原因と原理

A: 昼の海風循環。下の青い矢印が海風。

B: 夜の陸風循環。下の青い矢印が陸風。

陸地表面は海洋表面に比べると暖まりやすく冷めやすい。陸のほうが比熱が小さいことが大きな要因だが、海は蒸発が多いため日射加熱が水蒸気へ潜熱として移る分が大きいこと、海は表層から下部への混合による熱輸送が大きいことも挙げられる。海面水温の昼夜の差は1℃を超えることもあるが平均では0.2℃程度の一方、地面の温度の昼夜の差はときに20℃を超えるほど大きい[1][2]。

陸の表面で暖まった空気は膨張し密度が低くなって上昇する。はじめの等圧面が陸と海で同じ水平と仮定すると、陸の上空は同じ高さの海の上空よりも気圧が高く気温が低くなる。ここで静水圧平衡をとろうとして、気圧勾配に従って上空の空気は海の方へ移動する。この移動に伴って、海の表面のほうが陸の表面より気圧が高くなり、気圧勾配に従って地表付近の空気は海から陸へ移動し海風(かいふう、うみかぜ)が吹く[1][2][3][4]。先に述べた上空における陸から海への流れは海風に対して逆向きのため反流ともいう[5]。そして、一連の循環を海風循環という[5]。

夜に日射がなくなると、上記と逆に海の表面で暖まった空気の密度が低下して空気の移動が生じる[1][2][3]。地表では陸から海へ陸風(りくふう、りくかぜ)[1][2][3]、上空では海から陸へ陸風の反流が吹き[5]、循環を陸風循環という[5]。昼・夜の各循環は海陸風循環と総称される[6]。

また、一日のうち朝と夕方に陸風と海風が切り替わる時間帯があり、その短い間は無風状態となる。これが凪(なぎ)である[6]。

ふつう、大きな高気圧の圏内にあるなどして晴れて風が穏やかな日に現れる。総観スケールの強い風が卓越するような天気では目立たなくなる[3][6]。

海風のほうが陸風よりも風速が大きい傾向にあり、風速が最大となる高度は海風の方が高い。また、風が吹く大気の厚さも海風の方が厚い[1][2]。発達した海風は地上から10メートルの高さで風速1-10メートル毎秒(m/s)のオーダーで典型的には5 - 6 m/s程度[3]。反流はこれよりも風速が小さいが、その層の厚さは海風よりも厚い[1]。

海風より陸風が弱く薄いのは、日中は熱輸送(熱フラックス)が上向きで活発であり乱流拡散により層の高さが増す一方、夜間は熱輸送が下向きで小さく乱流も抑えられて層が低くなるためと解釈されている[2]。海風の層の厚さは日中発達する混合層の厚さに左右され、海風を駆動する力も混合層内に強く現れる[2]。

海陸風の循環は水平方向の温度差を駆動力とする一種の対流である。鉛直方向の温度差による鉛直対流(熱対流)とは異なり、安定成層でも生じる[1][2][3]。水平規模はメソスケール[3]。

海風前線

陸地に侵入した相対的に冷たい空気と暖かい空気の境目にできるのが海風前線で、その両側では湿度や風向にも差異が現れ、弱い寒冷前線やガストフロントに似たふるまいをする。大気が湿っていれば前線に沿って列をなす積雲が生じる[1][3]。大気が不安定の場合発達して雷雨となることがあり、例えばアメリカのフロリダ半島では海風前線に伴う雷雨がみられることが知られている[1][2][3]。

海風前線は障壁となる山がなければ海岸線から内陸へ数十キロメートル(km)、時に100 - 200km進むことがある。総観スケールの追い風があるときは、内陸に深く進みやすいが前線が不明瞭になりやすい[1][3]。また夕方になると進行が速くなる傾向があるが、地表の加熱の影響が弱くなるとともに重力流の性質が強まるためと考えられている[2]。

海陸風はこの規模を進むことからコリオリの力を受け、風向は海岸線に対して直角方向から少し傾いた方向をとる[1][2][3]。環境風を無視してモデル化すると、コリオリの力および地面の摩擦の影響を受け向きを変える海陸風の風向は、一日で北半球では時計回りに一周することになる[2][3][注釈 1]。

海風前線の鉛直断面をみると、先端部分は盛り上がっていて、しばしばその背後に水平に軸を持つ渦がみられる[3]。

海陸風の様相

海陸風は単純な風系ではなく、海岸線が湾入りとなったり山が迫ったりする地形、また総観スケールの風などの作用を受け、各地で変化がある[3]。日本では海陸風と山谷風がつながり複合した風系がみられる[7]。

湖の岸においても同様の風が吹き、湖風と呼ぶことがある。乾燥地と隣接した灌漑された農地など、特性が異なる土地利用の境界にも生じることがある[3]。

下層の海風と上空の海風反流の密度境界に鉛直シアがあると、その境界面にケルビン・ヘルムホルツ波と呼ばれる乱流が生じることもある[3]。

冷涼な海風に覆われた陸地には、内部境界層または熱的内部境界層 (thermal internal boundary layer, TIBL) と呼ばれる大気境界層が形成される[3]。

普通夜に消えてしまう海風前線だが、孤立波のようにふるまい進み続けるものがみられることがある(例:オーストラリアのモーニング・グローリー)[3]。

一例として、千葉県勝浦市は海風の影響で真夏でも気温が上がりにくいため猛暑日がないことで知られ、海に臨む近隣の鴨川市などで猛暑日を観測するのとは対照的となっている。勝浦では、夏に卓越する南寄りの風が沿岸湧昇を駆動、海のやや深い層の冷水を表面に運び、これが海風を通じ気温を下げる効果が働いているとの指摘がある。ほか、アメダス観測点の海岸への近さも要因として挙げられる[8][9](勝浦市#気候も参照)。

海風・陸風の用法

「海風」「陸風」はしばしば、海陸風の原理によるものかどうかに関係なく用いる。海風は、単に海から陸へ吹く風を指したり、風向に関わらず海上や海岸の風を指したりする。陸風も、単に陸から海へ吹く風を指すことがある[10]。

脚注

注釈

- ^ 例えば、Stull (2022a)のFigure 17.14にモデル化した風向の日変化の図(ホドグラフ)がある。

出典

- ^ a b c d e f g h i j k l 小倉 2016, pp. 242–246.

- ^ a b c d e f g h i j k l m 木村 2005, pp. 216–221.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r Stull 2022a.

- ^ Stull 2022b.

- ^ a b c d 気象の事典 1986, p. 138「海陸風」(著者:浅井富雄)

- ^ a b c 岩槻 2016, p. 368.

- ^ 木村 2005, pp. 221–222.

- ^ “猛暑でも涼しい千葉・勝浦に熱視線 観測史上一度も猛暑日がない理由とは?”. 東京新聞. (2022年4月6日)

- ^ “データから読み解く「勝浦が涼しい理由」”. 千葉県勝浦市移住・定住ポータルサイト. 勝浦市定住促進協議会. 2025年3月1日閲覧。

- ^ 日本気候百科 2018, pp. 464–466(著者: 吉門洋)

参考文献

- 『平凡社版気象の事典』浅井富雄ほか(監修)、平凡社、1986年。ISBN 4-582-11503-9。NDLJP:9585832。

- 新田尚、住明正、伊藤朋之、野瀬純一 編『気象ハンドブック』(3版)朝倉書店、2005年9月。

ISBN 978-4-254-16116-8。

- 木村富士男『§16.1 海陸風』。

- 小倉義光『一般気象学』(第2版補訂版)東京大学出版会、2016年。 ISBN 978-4-13-062725-2。

- 岩槻秀明『最新気象学のキホンがよ〜くわかる本』(2版)秀和システム、2012年9月。 ISBN 978-4-7980-3511-6。

- 日下博幸、藤部文昭ほか 編『日本気候百科』丸善出版、2018年1月。 ISBN 978-4-621-30243-9。

- Roland Stull (2022年12月10日). “17.3: Thermally Driven Circulations” (英語). LibreTexts Geosciences. Practical Meteorology. University of British Columbia. 2024年3月5日閲覧。

- Roland Stull (2022年12月10日). “11.4.1.2. Buoyant Forcings” (英語). LibreTexts Geosciences. Practical Meteorology. University of British Columbia. 2024年3月5日閲覧。

関連項目

海陸風

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 05:57 UTC 版)

陸の比熱容量は海より少ないため温まりやすいことから、地上では日中は海から陸へ、夜は陸から海へ、上空ではこれらと逆の向きに風が吹く。この風を海陸風と呼ぶ。同じように、季節の変化においても似た現象が起こり、これを季節風という。季節風は大陸規模であり、地上では夏は海洋から大陸へ、冬は大陸から海洋へ風が吹く。

※この「海陸風」の解説は、「大気循環」の解説の一部です。

「海陸風」を含む「大気循環」の記事については、「大気循環」の概要を参照ください。

海陸風と同じ種類の言葉

- 海陸風のページへのリンク