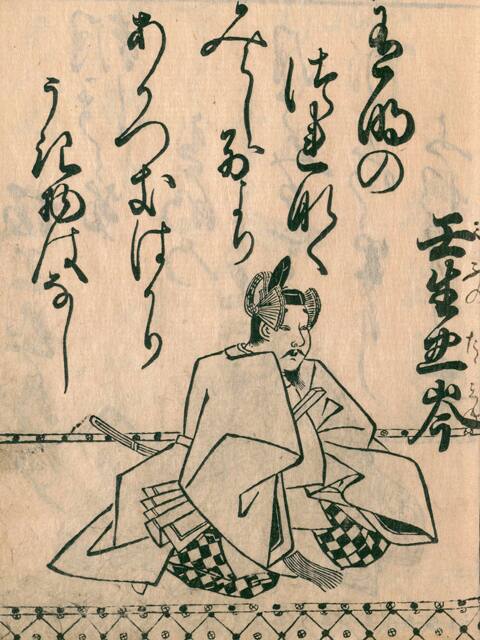

みぶ‐の‐ただみね【壬生忠岑】

壬生忠岑

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/06 16:05 UTC 版)

| |

| 時代 | 平安時代前期 - 平安時代中期 |

| 生誕 | 貞観2年(860年)頃 |

| 死没 | 延喜20年(920年)頃 |

| 官位 | 無位、右衛門府生 |

| 氏族 | 壬生氏 |

| 子 | 忠見 |

| 特記 事項 | 三十六歌仙の一人。 |

壬生 忠岑(みぶ の ただみね)は、平安時代前期の歌人。三十六歌仙の一人。

系譜

『三十六人歌仙伝』では「先祖不見」とあり、不明であるとするのが穏当とされる[1]。子におなじく三十六歌仙の一人である壬生忠見がいる。

経歴

身分の低い下級武官であったが、歌人としては一流と賞されており、『古今和歌集』の撰者として抜擢された。官人としては、定外膳部、六位・摂津権大目に叙せられたことが『古今和歌集目録』にみえるが、『歌仙伝』『忠見集』などの記載によれば、これらの官職についたのは息子の忠見であったらしく、『目録』の記載は疑わしいとされる[1]。確実なのは『古今和歌集』「仮名序」をはじめ、諸史料にみえる右衛門府生への任官だけである。

また、『大和物語』によると藤原定国の随身であったという[2]。

後世、藤原定家、藤原家隆から『古今和歌集』の和歌の中でも秀逸であると作風を評価されている。藤原公任の著した『和歌九品』では、上品上という最高位の例歌として忠岑の歌があげられている。『拾遺和歌集』の巻頭歌にも撰ばれ、通常は天皇や皇族の歌を置いて儀礼的意義を高める勅撰集の巻頭歌に忠岑の歌が撰ばれたのは、彼の評価がそれだけ高かったからと言える。また、歌学書として『和歌十種』を著したとされるが、近時は10世紀後半以降、『拾遺和歌集』成立の頃に忠岑に仮託されて作られたものとみる説が有力である。『古今和歌集』(34首)以下の勅撰和歌集に81首が入首[3]。家集『忠岑集』を残している。

代表歌

- 春立つといふばかりにやみ吉野の山も霞みてけさは見ゆらむ(拾遺・巻頭歌)

- 風吹けば峰にわかるる白雲の絶えてつれなき君が心か(古今・恋二・601)

- 有明のつれなく見えし別れより暁ばかり憂きものはなし(古今・恋三・625、小倉百人一首・30)

- 春日野の雪間を分けて生き出てくる草のはつかに見えし君はも (古今和歌集巻十一,今昔秀歌百撰 29,選者:荻野了子(東京大學大學院生)

- 寝るが内に 見るをのみやは 夢と言はむ はかなき世をも うつつとは見ず (古今・哀傷・835)

脚注

参考文献

- 桶谷秀昭 『今昔秀歌百撰』(コンジヤクシウカヒヤクセン)不出售(フシユツシウ)(特定非営利活動法人文字文化協會 2012年) ISBN 978-49905312-25

関連項目

外部リンク

- 今昔秀歌百撰 (日本語)

壬生忠岑と同じ種類の言葉

- 壬生忠岑のページへのリンク

ウィキメディア・コモンズには、

ウィキメディア・コモンズには、