新宿二丁目

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/27 16:17 UTC 版)

概観

面積105,238.5 m2。2015年(平成27年)1月1日現在の住民基本台帳人口は1213人(男691、女522)、890世帯となっている[1]。戸建住宅はごくわずかに残るのみとなっているものの、マンションが多く一定の住民がいる。建設後年数が経過した雑居ビルが多く立ち並ぶ界隈となっているが、低層階が店舗やオフィス・上層階が住居という形式のマンションの建設やオフィスビルの新築・建て替えも進んでおり、人口は単身者を中心に微増傾向にある。

ゲイ・タウンとしての通称は二丁目、ニチョなど。新宿区の行政区域では四谷特別出張所所管区域の西地域(新宿一丁目・二丁目・四丁目・五丁目)である。現在の新宿二丁目の区域は1973年(昭和48年)1月1日及び1979年(昭和53年)1月1日の住居表示施行により成立したものであり、それ以前は現在の新宿三丁目の東端の一部や新宿五丁目の南側の一部を含み、現・新宿二丁目の東側の一部を含まない区域であった。以下の記述ではこれを「旧新宿二丁目」とする。

地理

北は靖国通り、南は新宿御苑に挟まれた町である。靖国通り沿いと新宿通り沿いはオフィスビルや店舗・マンションなどが立ち並ぶ一般的な街であるが、靖国通りと新宿通りを結ぶ新宿二丁目仲通り(かつては六間通り・広小路とも称した)や、御苑大通り(旧称「栄通り」)から太宗寺方面に伸び仲通りと直交する不動通り、さつき通り、花園通り(柳通りとも称する)周辺に同性愛者向けのバーやクラブなどが集中し、大阪の堂山町、名古屋の池田公園周辺とともにゲイ・タウンとして知られている(後述)。

かつては戦後新宿二丁目において最も早く建てられたビルというホテル「ラシントンパレス」(羅府会館・羅府飯店)が新宿通り沿いにあった。最上階に回転展望レストランを備えるなど特徴ある外観の建物であり、新宿二丁目のランドマークとなっていた。ホテル廃業後は「スカイジム」が入居するなど引き続き新宿二丁目を象徴する建物となっていたが、2004年に土地が売却されビルの解体が決まり、2006年に取り壊された。

江戸時代に宿場(内藤新宿)が置かれたことを起源とし、史跡が存在する。宿場開設以来1958年の売春防止法の完全施行まで一部の区域は色街として栄えた(後述)。現在の区画や道路は概ね戦後1950年(昭和25年)の区画整理により整備され、同年「栄通り」(現在の御苑大通り)が部分開通している。周辺の丁目と同様、南側から北側へ緩やかに低くなっている地形である。

歴史

江戸時代

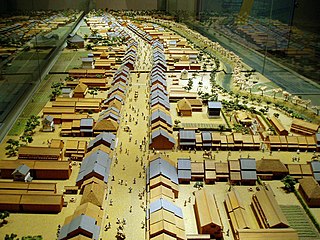

江戸幕府開幕により、甲州街道は江戸から甲府までの主要街道として整備されたが、甲州街道第一の宿場は高井戸宿であり、起点の日本橋から4里もあって遠いことから、その間旅人は難儀をしたという。そのうち、現在の新宿二丁目近辺に人家ができ、1625年(寛永2年)には住民の願いにより太宗寺門前の町屋ができ、信濃国高遠藩・内藤家の屋敷跡であったことから、これを内藤新宿と呼ぶようになった。「宿」とはいっても、正規の「宿場」ではなく、甲州街道や成木街道(現・青梅街道)を利用する人馬が休憩所として利用していたので、そのように呼び習わすこととなったという。

現在の「新宿」という地名の元となった内藤新宿は、前述の内藤宿を含む辺り(現在の新宿一丁目、二丁目、三丁目界隈)に、浅草阿部川町の名主高松喜兵衛他5人が幕府に願い出て許可され誕生した。町丁は内藤新宿上町・中町(仲町)・下町に分かれており、現在の新宿二丁目や太宗寺門前近辺は中町(仲町)であった。内藤新宿は風紀上の理由により1718年(享保3年)に一度取り潰しとなったが、55年後の1772年(明和9年)に、五代目名主高松喜六の請願運動により再興した。

内藤新宿は江戸四宿の一つであり、木賃宿や平旅籠が軒を並べて賑わっていたが、飯盛旅籠(飯盛女と呼ばれる遊女を置く旅籠)も多く、明和9年の記録では、幕府は内藤新宿に150人の飯盛女を置くことと、旅籠屋52軒の営業の許可を出している。

明治以降

1869年(明治2年)、内藤新宿の上町・仲町・下町をそれぞれ内藤新宿一丁目・二丁目・三丁目とし、また太宗寺周辺の四谷太宗寺門前(永住町)は内藤新宿北町となった。また甲州街道(新宿通り)に面していない北側は二丁目裏・北町裏(北裏町)と称された。町奉行支配地だった北町は明治維新後、郡政局管轄を経て明治5年ころには東京府所轄となり、武家屋敷のあった北裏町は維新後上地となり、勧業寮の囲い込み地となった[2]。

1889年(明治22年)5月1日、町村制施行により、内藤新宿一丁目、内藤新宿二丁目、内藤新宿三丁目、内藤新宿北町、内藤新宿番衆町、内藤新宿北裏町、内藤新宿南町および内藤新宿添地町が合併し、南豊島郡内藤新宿町が発足。東京府南豊島郡内藤新宿町大字内藤新宿二丁目・及び大字内藤新宿二丁目字二丁目裏が後の旧新宿二丁目に当たる。1896年(明治29年)4月1日、南豊島郡と東多摩郡が合併し豊多摩郡となった。1903年(明治36年)12月29日には東京市街鉄道(後の東京市電新宿線)が開通し、「新宿二丁目」電停が開業した。1920年(大正9年)、内藤新宿町は東京市四谷区に編入され、大字内藤新宿二丁目及び大字内藤新宿二丁目字二丁目裏は大字内藤新宿北町・大字内藤新宿北裏町と統合され、「内藤」の冠称を外し、東京市四谷区新宿二丁目となった。ここにおいて初めて「新宿二丁目」という地名が誕生した。

夏目漱石は幼少時、内藤新宿の門前名主塩原昌之助の養子となって内藤新宿北町裏に住み、その後太宗寺南側の内藤新宿仲町(内藤新宿二丁目)の妓楼「伊豆橋」で生活していた。漱石の自伝とされる長編小説『道草』には、子供時代の漱石が太宗寺の銅造地蔵菩薩坐像に登って遊んでいたことを示す描写や、甲州街道(新宿通り)を「馬の通る往来」等と記している部分がある。

内藤新宿は明治維新以後も色街としての性格は変わらなかった。前述の漱石は幼少時に内藤新宿の妓楼で生活しており、また四谷大木戸付近に住んでいた田山花袋は回想集『東京の三十年』の中で、新宿通りを大宗寺の筋向うから入って玉川上水(まだ暗渠化されていない)沿いを歩くと月に何回かある性病検査日に女郎がぞろぞろやって来るのに会った、という描写を残している。1873年(明治6年)に「貸座敷渡世規則」が施行され、遊女屋は娼妓に座敷を貸す形での営業が認められることとなったため、それまでの飯盛旅篭は「貸座敷」と呼ばれるようになり、新宿一丁目辺りから新宿三丁目の追分交差点付近まで、53軒の貸座敷が軒を連ねていた。1921年(大正10年)頃までは「張り見世」といい、娼妓が遊客の「お見立て」を待っていたというが、これは後に警視庁に禁止され、代わりに写真を置くようになった(写真見世)。

1918年(大正7年)、警視庁の命令により、貸座敷は旧新宿二丁目の北西部の一角に移転することとなる。元来この場所には牧場があったため「牛屋ヶ原」と呼ばれていた。この牧場は芥川龍之介の実父新原敏三が1888年(明治21年)から1913年(大正2年)まで経営していたところである。

この新宿牧場は、渋沢栄一や益田孝らが箱根仙石原で明治13年に始めた牧畜搾乳業「耕牧舎」が、内藤新宿2丁目にあった有馬兵庫頭と伊沢美作守の屋敷跡の土地約7500坪の払い下げを1887年(明治20年)に受け、その一部(成覚寺西側一帯)を東京支店の牧場としたものだった[3][4]。芥川龍之介の実父・新原敏三はその支配人を務めていたが、明治38年に耕牧舎本店が廃業したのを機に新宿牧場を譲り受けて経営していた[5]。龍之介も一高時代の一時期、牧場の一角にあった新原邸に住んでいた[6]。牧場は大正7年に売却され、跡地に新宿通り一帯にあった遊郭が集められた[7][8]。

遊廓移転 - 売春防止法施行

移転作業は1921年(大正10年)頃に一旦完了するが、同年3月に新宿三丁目を火元とする新宿大火により太宗寺の手前まで延焼し、移転した遊廓は火事で焼失してしまう。これにより道路拡張や仲通りの建設など都市整備が計画され、遊廓は1923年(大正12年)に再建され、「新宿遊廓」と呼ばれるようになった。

1923年(大正12年)の関東大震災により、吉原や洲崎等の遊廓はほとんど焼けてしまい、被害を受けなかった新宿遊廓は全盛期を迎える。東京の人口が西に拡大したことによる新宿駅近辺の繁栄、折からの近代化によるサラリーマン層の増加とあいまって、新宿遊廓はインテリ層やサラリーマンを対象とした「モダン遊廓」として大いに受けた。この頃「二丁目」といえば新宿遊廓を指したのである。

しかし新宿遊廓は、1945年(昭和20年)戦災により焼失してしまった。終戦後の1946年(昭和21年)、GHQによる公娼廃止指令により公娼制度が廃止された。しかし、いわゆる赤線地帯として生き残り、風俗営業法の許可を受け、特殊飲食店(カフェー)として売春業は存続することとなった。

赤線地帯は道路整備等の関係で「新宿遊廓」時代の範囲より狭くなり、現在の新宿二丁目北西部の約100メートル四方の場所に所在し、約100軒のカフェーが営業していた(その南側には風俗営業法の許可を受けていないモグリの店もあり、これは青線と呼ばれた)。客層はサラリーマンや学生等が多かったという。この時代の二丁目は、吉行淳之介の「驟雨」や五木寛之の「青春の門」など小説の舞台になっている。

昭和22年に、現在の2丁目の西側の通りと新宿通り沿いに都電が開通し[9]、昭和27年(1952年)には太宗寺とその周辺で本格的な区画整理が行われた[10]。

1958年(昭和33年)、売春防止法の完全施行(1957年は部分施行)により、「赤線(旧遊廓)の街」としての旧新宿二丁目は幕を閉じることとなり[11]、1960年代後半〜1980年代前半には旅館や飲食店、ヌードスタジオ、トルコ風呂(ソープランド。現在も数軒営業中)などが点在する地域になった。その後旅館のほとんどはビジネスホテルなどにその姿を変え、旧新宿二丁目西端(現新宿三丁目東端)エリアは「要町」と呼ばれる[12]、「要通り」や「末広通り」などを有する都内屈指の飲み屋街となった。1973年(昭和48年)1月1日に住居表示施行により御苑大通りを新たな丁目の境界とし、「要町」エリアは新宿三丁目に編入される一方、新宿一丁目の西側の一部が新宿二丁目となった。1978年(昭和48年)1月1日に靖国通り北側のエリアが番衆町と合わせて新宿五丁目となり、現在の新宿二丁目の範囲が成立した。

1960年代以降

現在の二丁目は世界屈指のゲイタウン(後述)へと変貌を遂げた。作家の伏見憲明によると、ハッテン場が界隈に多く、1960年代にゲイバーが集まりだしたのがきっかけとされる[13]。なぜハッテン場が増えたのかは「よくわからない」としている[13]。

2008年には東京メトロ副都心線の新宿三丁目駅が開通し、周辺はミニバブルが起きた。一般向けの飲食店も増え、商業・オフィスエリアとしても注目を集めている。

2019年10月1日、東京都は新宿二丁目を含む新宿の繁華街に暴力団排除特別強化地域を設定[14]。 暴力団と風俗営業、飲食店等との間で、みかじめ料のやりとりや便宜供与などが禁止された。違反者は支払った側であっても懲役1年以下または罰金50万円以下の罰則が科される[15]。

- ^ 新宿区 住民基本台帳の町丁別世帯数及び男女別人口(日本人と外国人の合計) 平成27年1月1日現在 (pdfファイル)2015年 新宿区

- ^ 東京府豊多摩郡誌 東京府豊多摩郡、1916年

- ^ 『芥川龍之介の父』森啓祐、桜楓社, 1974、p32

- ^ 有馬兵庫頭 人文学オープンデータ共同利用センター

- ^ 近代都市における新興自営業主の経営資源と社会移動プロセス-渋沢栄一「耕牧舎」と芥川龍之介実父の搾乳業経営 武田尚子、生活文化史 (70), 3-77, 2016-09. 日本生活文化史学会

- ^ 『芥川龍之介の父』p79

- ^ 『「歯車」の迷宮(ラビリンス): 注釈と考察』 花書院 (2009/12/1) p79

- ^ 芥川龍之介旧居跡 新宿さまよい歩き

- ^ 都電新宿線 鉄道歴史地図

- ^ 【東京なでなで記】「二丁目は川を宿す」 文・細馬宏通 花形文化通信、2020.10.08

- ^ ただし売春防止法完全施行後も少しの間は潜りで客引きが続いた。

- ^ 「末広通り」「要通り」界隈の飲食街を「要町」と呼ぶことがあるが(東京新聞平成15年12月23日「わが街わが友9 新宿要町」、さぶ1985年5月号エレクト広告「要町カバリエ」)、正式な地名ではない。

- ^ a b “新宿二丁目は、なぜ「ゲイバーの街」になったのか(伏見 憲明,砂川 秀樹) @gendai_biz”. 現代ビジネス (2019年8月11日). 2020年2月22日閲覧。

- ^ “暴力団排除特別強化地域”. 警視庁 (2019年). 2022年8月22日閲覧。

- ^ “東京都暴力団排除条例”. 東京都ホームページ (2019年). 2022年8月22日閲覧。

- ^ SPA!「ゲイの聖地・新宿二丁目ヌーベルバーグ体験ルポ」(91年4月24日号)。

- ^ 産経新聞7月3日配信「新宿二丁目最大のゲイバーグループ摘発」

- ^ a b c 新宿地区のエリア別ゲイ店舗の数(レズビアンバー、非店舗系ゲイ企業含まず)

- 新宿二丁目 402

- ゲイバー 274

- 西新宿 18

- 歌舞伎町 17

- 北新宿・大久保 14

- 代々木 9

- 新宿地区トータル 460 (「Gclick」2013年1月27日)より。

- 新宿二丁目 402

- ^ 同性愛者を中心とした性的少数者の人口は2012年の電通総研の調査で約5.2%(推定600万人)とされるが、性同一性障害(GID)は推定4.6万人(北海道文教大などのグループの調査)と少ない。

- ^ 女装者コミュニティは1960年代の後半ぐらいから形成されたとされ、新宿2丁目には少なく、その隣の新宿3丁目(JR新宿駅寄り)の要町(末広亭周辺)、歌舞伎町、新宿ゴールデン街にある(2010年10月17日「3331 Arts Chiyoda」で開催されたシンポジウム「ジェンダー・セクシュアリティの媒介」での三橋順子の発言より)[要出典]。

- ^ 朝日ジャーナル「ゲイに恋する女たち」(1991年7月12日号)には、「二丁目に何を求めてくるのか?」という質問に、客の女性らが「店長がお目当てなのよ。それとも◯◯ちゃんかなー」などと答えているのを引用して、「(二丁目に来る女性は)直接的に性愛の対象としてゲイを求める気持ちがある」「二丁目にやって来る女性は、意識しているにせよ、していないにせよ、ゲイの男性と肌を触れ合いたいと思っている」(P25)と書かれている。

- ^ a b 朝日ジャーナル「ゲイに恋する女たち」(1991年7月12日号)P25「ゲイバーの従業員のゲイを、ホテルに誘おうとする女性もいる」。

- ^ 薔薇族2代目編集長竜超「薔薇の木にどんな花咲く?第4回」。

- ^ http://www.2-choume.net/

- ^ 「同性愛の一類型(男娼)について:戦前の一時期上野公園に屯した男娼群の観察を通して」『同性愛と同性心中』(1985年 小峰研究所 小峰茂之・南孝夫)

- ^ 上野を男娼や同性愛の街として取り上げた戦後の文献一覧

「飢餓と淪落の生態 上野に拾う職業諸相」『旬刊ニュース』32号(1947年1月1日,角達也、男娼について)

「上野の人々」『実話新聞』(1947年10月28日 - 男娼について)

「狩り込み探訪記:男娼も居る上野の夜」『桃色ライフ』(1949年4月25日,関本喜仲)

「上野の森:夜の生態男と女」『探訪読物』(1949年6月1日,牧竜介,男娼について)

「作家と男娼と強盗」『週刊読売』1953年8月2日(男娼・上野・三島由紀夫について)

「上野駅で街娼手入れ」『読売新聞』(1956年8月24日,男娼について)

「男娼に気をつけろ」『風俗奇譚』(1960年1月)

「上野の森の昼も夜も 禁じられた犯罪・情事のメッカ」『週刊サンケイ』(1960年11月21日)

「上野ホモ・ガイド完全レポート:『ホモ生活 上野の24時間』『上野を裸にしてみる・直撃座談会』など」『アドニスボーイNO.8』(1973年,アドニス通信社)

「上野の森で」『性生活報告』(1990年11月,HM生,男娼の森・男娼について)など。 - ^ http://2choco.net/about/

- ^ a b c 。この記事には「このころゲイバーは(中略)新宿の『夜曲』くらいのもので、その後に新宿に『イプセン』、新橋に『やなぎ』がやっとできた時代だった」と書かれている。しかし実際は「やなぎ」は1945年開店である。

- ^ 『Badi』1998年3月号「伏見憲明のゲイ考古学〜ゲイバー編4〜」に「角筈1丁目796ゲイバー“夜曲”経営佐藤静雄さんが…」(読売新聞1962年昭和37年9月7日「新宿のバーで殺人事件」)とあり、夜曲があったのは角筈。西大久保は現在の歌舞伎町二丁目、東大久保は5丁目の一部などで大久保は夜曲のあった場所ではない。夜曲のオープン年は不明だが、1956年には既にあり、場所は二幸裏にあった寄席の隣だった(Badi1997年4月号ゲイの考古学)。

- ^ a b c d e f 新宿二丁目にあったゲイバーなどの画像一覧

- ^ a b c 伏見憲明「スピーチ『先人たちの思いに寄せて』」(2009年5月1日)

- ^ “[記事全文]「新宿2丁目」をゲイの街にした男の肖像”. デイリー新潮 (2019年6月28日). 2020年2月22日閲覧。

- ^ a b c 三橋順子「新宿『千鳥街』を探して(その1)」

- ^ Badi1998年3月号伏見憲明のゲイ考古学「ゲイバー編4」[要ページ番号]

- ^ アドニス 1961年区役所通り

- ^ 『Badi』1997年4月号「伏見憲明のゲイ考古学 X氏の回想」P146「1956年に夜曲に行き、その後当時有名だった浅草玉辰に行った…その頃のゲイバーはボーイを置いていて今でいう売専のような所が多かった」。

- ^ 2007年12月8日放送アド街「新宿2丁目」。

- ^ 伏見憲明「QJr対談『二丁目の過去・現在・未来』」(2007年10月19日)[要ページ番号]

- ^ 2011年12月24日放送アド街「新宿2丁目 Xmas SPECIAL」

- ^ 月刊『薔薇族』編集長伊藤文學の談話室祭,ネット版伊藤文学のひとりごと「祭の幕は上がった」

- ^ ブラックボックス:男性ワンドリンク500円、女性1000円。

- ^ a b c d 「オトコノコのためのボーイフレンド:ゲイ・ハンドブック〜クルージングゾーン(1)スナック、ディスコ〜」(1986年発行少年社・発売雪淫社)。[要ページ番号]

- ^ 別冊宝島124「SEXというお仕事〜ボクが売春夫になった理由〜」[要ページ番号]

- ^ 「Mr.レディー & Mr.タモキンの輪」。

- ^ メイゴグ「コイトゥス再考 #20越えがたきジェンダーという背理」(伏見憲明)伏見憲明 —コイトゥス再考— 越えがたきジェンダーという背理 3

- ^ パフ・スクール「のんけ女性に消費されたゲイ、検証・90年代ゲイブーム」パフスクール

- ^ 1994年2月マルコポーロ「普段着のゲイ〜ゲイの楽園新宿二丁目ボクたちの愉しみ方〜」[要ページ番号]

- ^ 「よくわかるゲイ・ライフハンドブック」(宝島books)

- ^ a b c d e f バディ1998年5月号P52 - 53「同じゲイなら踊らにゃソンソン」

- ^ 1989年《平成元年》薔薇族200号「自殺した友よ いま一緒に乾杯しよう」(美輪明宏)「発展場も少なく、日比谷公園か、日活名画座(現在、新宿丸井が建っている場所にあった)くらいである」。

- ^ 『フーコーとクイア理論』 (岩波書店,2004年)。 [要ページ番号]

- ^ 1985年の「さぶ」に「薔薇族映画やショーに出ませんか?」というENKの広告が載っている。[要ページ番号]

- ^ 「オトコノコのためのボーイフレンド:ゲイ・ハンドブック 〜ゲイ産業〜」(1986年発行少年社・発売雪淫社)に「マッサージはここ3、4年次々と誕生したが、まだ東京、大阪のみ」とある

- ^ 2012年11月20日放送TBS系「有吉ジャポン」より。

- ^ a b c 竜超著『消える「新宿二丁目」―異端文化の花園の命脈を断つのは誰だ?』(彩流社、2009年)ISBN 978-4779114106

- ^ 竜超「薔薇の木にどんな花咲く?」第4回(2013年7月25日)

- ^ BSジャパン『大竹まことの金曜オトナイト』「新宿2丁目に異変が!?ゲイコネクション最前線!収録現場にテレビドガッチが潜入(2013年6月26日)。

- ^ テレビ出演ランキング エンターテイメントニュース「新宿2丁目に異変が!?ゲイコネクション最前線!BSジャパン『大竹まことの金曜オトナイト』収録現場にテレビドガッチが潜入」(6月26日)

- ^ "Australian gay bar wins right to ban 'predatory females' ". Nothing To Do With Arbroath. JUNE 11, 2011.

- ^ 2009年2月13日伊藤文学のひとりごと「『消える新宿二丁目』〜竜超君の本は街とゲイそのものの未来を予言する本だ!」

- ^ (「衰退するロンドンのゲイバー 寛容さ増す社会、不動産高騰も逆風に」AFP 2015年8月21日)

固有名詞の分類

- 新宿二丁目のページへのリンク