にじゅう‐ばし〔ニヂユウ‐〕【二重橋】

二重橋

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/11/11 17:41 UTC 版)

| 二重橋 | |

|---|---|

二重橋 | |

| 基本情報 | |

| 国 |

日本 日本 |

| 所在地 | 千代田区 |

| 交差物件 | 二重橋濠 |

| 用途 | 道路橋 |

| 竣工 | 1964年6月 |

| 座標 | 北緯35度40分48秒 東経139度45分12秒 / 北緯35.68000度 東経139.75333度座標: 北緯35度40分48秒 東経139度45分12秒 / 北緯35.68000度 東経139.75333度 |

| 構造諸元 | |

| 地図 | |

| 二重橋の位置 | |

| 関連項目 | |

| 橋の一覧 - 各国の橋 - 橋の形式 | |

二重橋(にじゅうばし)は、東京都千代田区千代田の皇居内にある橋の通称である。正確には皇居正門から長和殿へ向かう途上、二重橋濠に架かる鉄橋のことで、本来の名称は正門鉄橋(せいもんてつばし)である。ただし正門鉄橋と正門石橋の二つの総称としても用いられている[1][2]。

正門には皇宮警察の皇宮護衛官の儀仗隊がおり、通常一般人は二重橋を渡ることはできない。ただし、事前に手続きをして皇居の参観をする場合は、鉄橋を渡ることができる。また、新年や天皇誕生日の皇居一般参賀時には正門が開放され渡ることができる。

沿革

- 1602年(慶長7年):この頃の江戸城を描いたとされる『別本慶長江戸図』には西の丸大手橋は描かれておらず、二重橋は西の丸の空白圏内にあり確認できない。

- 1608年(慶長13年):この頃の江戸城を描いたとされる『慶長江戸図』には西の丸大手橋・下乗橋共に描かれている。

- 1614年(慶長19年):江戸時代、江戸城西の丸が改修された際に下乗橋(木造橋)が架けられた。

- 1624年(寛永元年):(柱の銘によるとこの年に)西の丸大手橋(木造橋)が架けられた。

- 1887年(明治20年)12月8日:西の丸大手橋が花崗岩でできたアーチ橋(石橋)に架け替えられた[3]。

- 1888年(明治21年)3月26日:下乗橋が鉄橋に架け替えられた(初代)。設計はドイツ人ヴィルヘルム・ハイゼでドイツで鋳造された。橋の構造が二重ではなくなった。

- 1922年(大正11年):男が橋の上で爆弾に点火して自殺する事件が発生。 - 二重橋爆弾事件 (1922年)

- 1924年(大正13年):二重橋付近で朝鮮独立運動家が警察官に向けて爆弾を投げつける事件が発生。 - 二重橋爆弾事件 (1924年)

- 1948年(昭和24年)1月1日:国民一般参賀の際に開放(1925年以来禁止した)。2日間で13万人[4]。

- 1954年(昭和29年)1月2日:皇居一般参賀時に一般参賀者が二重橋上で将棋倒しになり、16名が死亡。 - 二重橋事件

- 1964年(昭和39年):皇居宮殿(新宮殿)建設を前にして、同じデザインで現在の鉄橋(二代目)に架け替えられた。

- 1968年(昭和43年):新宮殿が竣工した。吉村順三設計。

橋の誤認と「二重橋」の由来

皇居の正門(江戸城の西の丸大手門)は普段は閉じられており、天皇の即位大礼、天皇、皇后、皇太后の大葬儀など特別な行事のある時や国賓来訪の際以外は使われない。皇居の入口には皇居前広場側から見て、石で造られた手前の「正門石橋」と、鉄で作られた奥の「正門鉄橋」という2つの橋がある。位置関係は、外から皇居前広場→正門外石橋→正門→正門内鉄橋→中門→宮殿東庭(新宮殿前広場)→宮殿(長和殿[5])というルートをたどることになる。

二つの橋は、明治17年から22年にかけての皇居御造営(明治宮殿)に際して掛け替えられた。

奥の鉄橋は、かつては江戸城の西丸下乗橋のあった位置にある。下乗橋(別名;月見橋[6])は、青銅製の擬宝珠が欄干に付いた木造橋で、壕が深かったことから途中に橋脚を立て橋桁を支える構造にするのが困難だったため、橋桁を上下2重にして強度を上げ長いスパンを実現した。現代風に言えば木造トラス橋である。現在の鉄橋は二重ではないため呼び名に混乱が生じている。

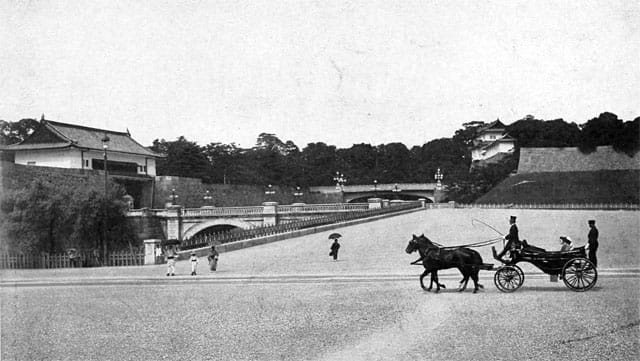

手前の石橋は、江戸城の西丸大手橋があった位置にあり、明治20年(1887年)の建造である。二連アーチ構造であることから俗称で眼鏡橋とも呼ばれ、「この石橋が二重橋である」と誤認されることが多い。大手橋は写真のような木造の橋で、もとはアーチ橋ではなかった。

「二重橋」とは正しくは奥の正門鉄橋の呼称である[7]ため、「手前の石橋と奥の鉄橋が同じ濠に2つ重なって架かる橋だから二重橋」(重架しているように見える)というのは正確な解釈ではないが、戦前の書籍にも二重橋に正門石橋の写真を用いるものが多く、一般には正門外石橋と正門内鉄橋の二つを併せて二重橋とする総称が用いられ、「宮城正門の二橋、一は石を畳み、二は鐵をもって造る…」[8]と親しまれてきた。また同様に、皇居前広場を二重橋前広場とも言った。

そもそも二重橋という名称は正式なものではなく、一般に用いられてきた通称に過ぎない。宮内庁や環境省等においては「二重橋」は正門鉄橋のことを指すとしながらも、「2つの橋の総称としても用いられる」と説明をしている。

二重橋事件(事故)はすべて門の外側の石橋で起こったもので、厳密な意味での二重橋「正門鉄橋」で起こったものではない。

ローマ字では通常「Nijubashi」が用いられるが、道路標識に何故か「Nijyubashi」となっているものが多く存在している[9]。

交通

脚注

- ^ 下記、環境省HPより。

- ^ 井原 1945, p.369

- ^ 橋本勘五郎他、当時の宮大工、武石惣十も監督・設計として関わっていたという説もある。

- ^ 岩波書店編集部 編『近代日本総合年表 第四版』岩波書店、2001年11月26日、364頁。ISBN 4-00-022512-X。

- ^ 中央部に一般参賀に皇族が立つベランダがある。

- ^ 同様に伏見櫓にも「月見櫓」との別称がある。

- ^ 船戸安之『勝海舟』291頁

- ^ 『国立国会図書館デジタルコレクション 仁山智水帖』光村写真部、1902年。

- ^ 「橋」の英訳がバラバラすぎる標識が話題 なぜ3パターンも?その理由を調べてみた(全文表示)|Jタウンネット

参考文献

- 井原頼明「国立国会図書館デジタルコレクション 二重橋の名称」『禁苑史話』冨山房、1944年。

関連項目

外部リンク

固有名詞の分類

- 二重橋のページへのリンク