かせい‐がん〔クワセイ‐〕【火成岩】

火成岩

【英】: igneous rock

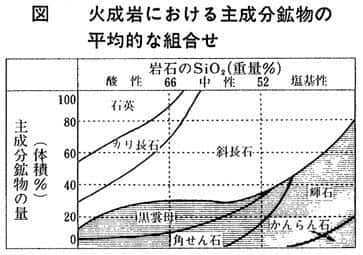

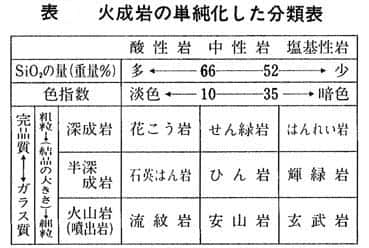

岩石は成因的に三大別されるが、火成岩は堆積岩{たいせきがん}、変成岩とともにその一つである。地球内部に由来する高温の珪酸塩溶融体{けいさんえんようゆうたい}(岩しょう)が冷却・固化した岩石。固結時の化学成分、温度、圧力によって鉱物種が、冷却速度を反映する結晶の成長度によって組織がそれぞれ決定される。普通に産する火成岩の主要な鉱物は図に示す 7 種類で、それらの量比によって、酸性、中性、塩基性に三分される。分類の境界は、SiO2 量で 66 %、52 %、有色鉱物の体積が岩石全体積に占める割合を示した色指数で 10 、35 である。表に示すように、冷却速度の違いによって、さらにそれぞれ深成岩、半深成岩、火山岩の三つに分類される。

|

火成岩

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/28 03:56 UTC 版)

|

出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。

|

|

この記事は英語版の対応するページを翻訳することにより充実させることができます。(2023年5月)

翻訳前に重要な指示を読むには右にある[表示]をクリックしてください。

|

火成岩(かせいがん、igneous rock)は、マグマが冷えて固まった岩石(若干の異物を取り込んだものを含む)。

火成岩は大きく分けて、火山岩(マグマが急激に冷えて固まったもの)と深成岩(マグマがゆっくり冷えて固まったもの)の2つに分類される。以前はその中間として半深成岩という分類もあったが、現在では使われない。火山岩と深成岩の分類において重要なのは、冷え固まったスピードであり、どの場所で固まったかは分類に関係しない。

また、SiO2の含有量(重量%)によって、超塩基性岩・塩基性岩・中性岩・酸性岩と分けられる。苦鉄質鉱物(マフィック鉱物)と珪長質鉱物(フェルシック鉱物)の量比により、超苦鉄質岩・苦鉄質岩・中間質岩・珪長質岩と分けられ、色指数により、超優黒質岩・優黒質岩・中色質岩・優白質岩と分けることもある。いずれの境界も、定義により値は異なる。

国際地質科学連合(IUGS)による分類

火成岩を構成している鉱物グループの量比(容量%)によって分類する。

有色鉱物(M)が90%以下の火成岩は、石英(Q)、長石(A)、斜長石(P)、準長石(F)の4種類の量比によって分類する。石英(Q)と準長石(F)は共存しないため、石英(Q)と準長石(F)を対角とする菱形ダイアグラムの領域によって定義される。

有色鉱物(M)が90%を超える火成岩は、カンラン石、輝石+角閃石、斜長石の3成分、あるいは、カンラン石、角閃石、輝石の3成分の量比によって分類する。それぞれを頂点とする三角ダイアグラムの領域によって定義される。

成分による分類

主な火成岩の化学組成

| 成分 | コマチアイト | アルカリ玄武岩 | 洪水玄武岩 | 海洋島玄武岩 | 深海底玄武岩 | 島弧玄武岩 | カルクアルカリ安山岩 | カルクアルカリデイサイト | カルクアルカリ流紋岩 | 花崗岩 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| SiO2 | 45.8 | 45.4 | 50.01 | 50.51 | 50.68 | 51.9 | 59.2 | 67.2 | 75.2 | 72.2 |

| TiO2 | 0.30 | 3.00 | 1.00 | 2.63 | 1.49 | 0.80 | 0.70 | 0.50 | 0.20 | 0.30 |

| Al2O3 | 7.30 | 14.7 | 17.08 | 13.45 | 15.60 | 16.0 | 17.1 | 16.2 | 13.5 | 14.6 |

| Cr2O3 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Fe2O3 | - | 4.10 | - | 1.78 | - | - | 2.90 | 2.00 | 1.00 | - |

| FeO | 11.2 | 9.20 | 10.01 | 9.59 | 9.85 | 9.56 | 4.20 | 1.80 | 1.10 | 2.40 |

| MnO | - | - | 0.14 | 0.17 | - | 0.17 | - | - | - | - |

| MgO | 26.1 | 7.80 | 7.84 | 7.41 | 7.69 | 6.77 | 3.70 | 1.50 | 0.50 | 1.00 |

| CaO | 7.60 | 10.5 | 11.01 | 11.18 | 11.44 | 11.8 | 7.10 | 3.80 | 1.60 | 1.70 |

| Na2O | 0.70 | 3.00 | 2.44 | 2.28 | 2.66 | 2.42 | 3.20 | 4.30 | 4.20 | 2.90 |

| K2O | 0.10 | 1.00 | 0.27 | 0.49 | 0.17 | 0.44 | 1.30 | 2.10 | 2.70 | 4.50 |

| P2O5 | - | - | 0.19 | 0.28 | 0.12 | 0.11 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | - |

| 合計 | 99.3 | 98.7 | 99.99 | 99.77 | 99.70 | 100.0 | 99.6 | 99.6 | 100.1 | 99.6 |

形状による分類

脚注

参考文献

- 黒田吉益、諏訪兼位「第6章 火成岩」『偏光顕微鏡と岩石鉱物 第2版』共立出版、1983年、229-271頁。 ISBN 4-320-04578-5。

- 久城育夫ほか 編『日本の火成岩』岩波書店、1989年。 ISBN 4-00-005766-9。

- 山崎貞治「第3章 火成岩の分類の考えかた」『はじめて出会う岩石学:火成岩岩石学への招待』共立出版、1990年、71-85頁。 ISBN 4-320-04623-4。

- 豊遙秋、青木正博『検索入門 鉱物・岩石』保育社、1996年。 ISBN 4-586-31040-5。

関連項目

外部リンク

火成岩

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 02:05 UTC 版)

代表的な火成岩安山岩 花崗岩 花崗閃緑岩 軽石 かんらん岩 玄武岩 閃緑岩 デイサイト ドレライト 斑岩 斑れい岩 ペグマタイト 熔岩 流紋岩 Category:火成岩 詳細は「火成岩」を参照 地下で岩石が溶融した状態とされるマグマ(岩漿)が、地表へと上昇する間に冷却され、固結して形成される。マグマが地表や地表近くで急激に冷やされて固化して形成される火成岩は火山岩と呼ばれ、マグマが地表や水中に噴出し流出した熔岩が固化したものもその一つといえる。火山岩に対して、地下深くでマグマがゆっくりと冷え固まって形成される火成岩は深成岩と呼ばれる。火山岩は急速に冷やされるため、結晶が十分に発達せず、石基と呼ばれる細粒の結晶やガラスから成る部分と、斑晶と呼ばれるやや大きな結晶から成ること(斑状組織)が多い。一方、深成岩は長い時間をかけて冷やされていくため、結晶が充分に成長し、大きさの似通った粗粒の結晶が集まった組織をなしている(等粒状組織)。必ずしも火山起源の岩石すべてが火山岩に属するわけではないし、深成岩に属する岩石すべてが地下深部で形成されるわけでもないため、記載岩石学の実際的には、両者は火成岩の組織の違いによって分類されるのが普通である。火山岩と深成岩の中間的な条件で冷やされて形成される火成岩を半深成岩として分ける場合もあるが、現在ではあまり使われない。

※この「火成岩」の解説は、「岩石」の解説の一部です。

「火成岩」を含む「岩石」の記事については、「岩石」の概要を参照ください。

「火成岩」の例文・使い方・用例・文例

- 火成岩.

- 地球の表面の下で凝固した火成岩の

- 火成岩は、凝結によって溶かされた状態から形成される岩である;特に融解したマグマから

- ガラス様の火成岩ある、未知の組成から成る多数の微細な未発達の結晶体の総称

- (地質学)2つの古い堆積岩の層の間の、平坦な(通常水平な)火成岩体

- それが埋め込まれた火成岩からの異なる起源の岩石の断片

- 火成岩および変成岩から得られる暗褐色から黒色の雲母

- 霞石と輝石から成る火成岩

- 火成岩および変成岩に広く存在する、結晶性のケイ酸塩鉱物の総称

- 火成岩および変成岩に存在する茶色または黄緑色の橄欖石

- 多くの火成岩で生じる珍しい斜長石

- 明らかに水晶の織地がある深成の火成岩

- 地球の奥深くで固まったと考えられている大きな貫入性の火成岩の固まり

- 珍しい要素が豊富なマグマの結晶化から生じている極めてきめの粗い花崗岩からなる火成岩の形

- 主に橄欖石から成る暗い粗い粒子の火成岩

- 地表近く、または地表上で凝固した、噴出火成岩

- 鉱石のより細かい石基に取り込まれた結晶を持つ火成岩のどれか

- 火成岩という岩石

- 岩頚という,火口にできた火成岩体の露出物

- 岩団という,大きな塊状の火成岩

火成岩と同じ種類の言葉

- 火成岩のページへのリンク