うえき‐えもり〔うゑき‐〕【植木枝盛】

植木枝盛

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/29 16:37 UTC 版)

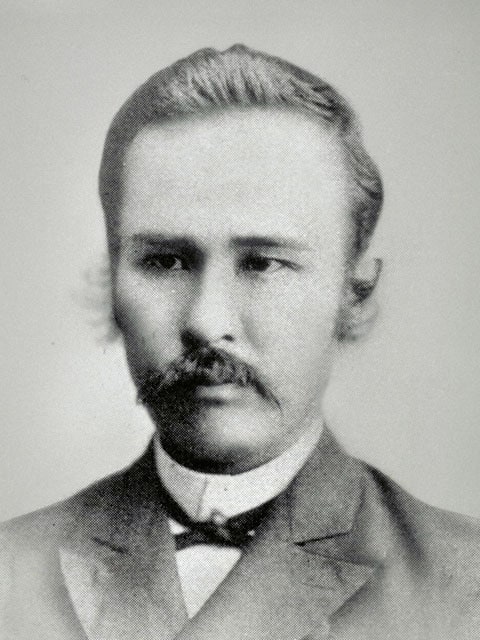

| 植木 枝盛 | |

|---|---|

|

|

| 生年月日 | 1857年2月14日 (安政4年1月20日) |

| 出生地 | 日本 土佐国土佐郡井口村 (現高知市中須賀町) |

| 没年月日 | 1892年(明治25年)1月23日(34歳没) |

| 死没地 |  日本 東京市 日本 東京市 |

| 出身校 | 致道館 |

| 所属政党 | (立志社→) (大同倶楽部→) (立憲自由党→) (土佐派→) 愛国公党 |

| 選挙区 | 高知県第3区 |

| 当選回数 | 1回 |

| 在任期間 | 1890年7月2日 - 1891年12月25日 |

植木 枝盛(うえき えもり、1857年2月14日〈安政4年1月20日〉 - 1892年〈明治25年〉1月23日)は、日本の思想家、政治家。自由民権運動家。

略歴

|

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2023年11月)

|

生い立ち〜青年時代

土佐藩士・植木直枝(小姓組格、4人扶持24石)の嫡男として、土佐国土佐郡井口村(高知県土佐郡石井村、旭村を経て高知市中須賀町)に生まれる。8歳から習字を学ぶ。藩校致道館に学び、明治6年(1873年)には土佐藩海南私塾の生徒として抜擢されるが、9月に退学し帰郷する。

明治六年政変(征韓論政変)に触発されて上京を決意し、傍らキリスト教関係書物『天道溯原』を読む。明治8年(1875年)、19歳で上京し慶應義塾内や三田演説館の「三田演説会」に頻繁に通い[1]、明六社に参加し、福澤諭吉に師事して学ぶ。自ら修文会を組織して奥宮荘子会(奥宮慥斎)にも参加する。明治8年(1875年)から『郵便報知新聞』『朝野新聞』『東京日日新聞』などに投書を始め、明治9年(1876年)3月15日、投書『猿人君主』(『郵便報知』2月15日)のために、讒謗律による筆禍事件で5月13日まで2ヶ月入獄する。キリスト教に興味を持ち始め、耶蘇教会に通う。10月、『思想論』などを書く。

自由民権運動〜政界へ

|

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2023年11月)

|

明治10年(1877年)、板垣退助に従って帰郷し書生となる。『無天雑録』を執筆し始める。立志社に参加し、立志社建白書を起草。西南戦争による立志社の獄では逮捕されず、高陽社が創立され、機関紙『土陽新聞』『海南新誌』の編集・執筆にあたる。明治11年(1878年)4月29日、愛国社再興のために四国、中国地方に遊説に出発。8月、『尊人説』を執筆。12月、頭山満に招聘され福岡に向かい、向陽義塾の開校式に出席して演説した。1879年4月福岡で、6月大阪で、『民権自由論』刊行。11月5日、高知立志社での演説が集会条例にふれ、以後同趣旨の演説を禁止され、12月27日解禁。

『愛国志林』(のち『愛国新誌』)の主筆として論陣を張り、明治14年(1881年)に私擬憲法の中では最も民主的、急進的な内容とされる『東洋大日本国国憲按』を起草[2]。この草案は、ジョン・ロックの影響が大きいと思われる[誰によって?]。11月1日、酒税増税に反対し、1882年5月1日を期して大阪に酒屋会議を開く旨の檄文を発表。

明治15年(1882年)4月8日、板垣の岐阜遭難を受けて大阪での酒屋会議に出席。5月に上京し自由党臨時会に出席し、馬場辰猪・中江兆民・田中耕造・田口卯吉・末広重恭と共に『自由新聞』社説を担当。板垣外遊をめぐる内紛のためのちに分裂。明治17年(1884年)、東海・北陸地方を遊説して帰郷。代言人試験に遅刻してあきらめる。 『土陽新聞』明治18年(1885年)9月20日-10月11日に、「貧民論」を発表。 明治19年(1886年)、高知県会議員に当選。明治21年(1888年)、大阪に向かい、中江兆民の『東雲新聞』を手伝い、幸徳秋水らと知り合う。京都で馬場辰猪の追悼会と同志社設立のための会合に出席する傍ら遊説。10月1日には上京し、後藤象二郎の労をねぎらい、大同団結運動では大同倶楽部に所属し、大隈重信の条約改正問題を攻撃するため、福澤諭吉・寺島宗則・副島種臣を訪問して反対運動の工作をし、建白書を執筆。直後に玄洋社による「大隈重信爆殺未遂事件」が起こったが、条約案は葬り去られた。

愛国公党設立に尽力し、明治23年(1890年)の帝国議会開設にあたり、高知県から第1回衆議院議員総選挙に立候補し当選[3]。明治24年(1891年)2月24日、板垣や栗原亮一らとの意見の違いから立憲自由党を脱党、愛国公党(土佐派)系を率いる。8月、富士山に登山。

明治25年(1892年)、第2回衆議院議員総選挙を前に胃潰瘍の悪化により36歳(数え年)で死去。その突然の死から、毒殺説もある。墓地は青山霊園にある。

死後の再評価

自由民権運動当時は知名度が高かったが、早世したことでその後は忘れられた存在となる。憲法学者で法制史家の鈴木安蔵が昭和11年(1936年)に高知県立図書館に保存されていた植木の文書類を調査し、その内容を新聞に発表した[4]。 これにより、植木の業績に再び光が当てられることになった。鈴木は終戦後に民間の有識者で結成された憲法研究会に参加し、研究会が昭和20年(1945年)12月に発表した「憲法草案要綱」では植木の憲法案を参考の一つとしたと証言している[4]。

戦後は家永三郎によって研究が進められた。家永が昭和30年(1955年)に刊行した『革命思想の先駆者 - 植木枝盛の人と思想』(岩波新書)は植木の業績や生涯を広く知らしめ、昭和35年(1960年)に刊行した『植木枝盛研究』(岩波書店)はその後の研究の基礎文献となった。

平成12年(2000年)には、植木が遺した文章に由来する「自由は土佐の山間より」が、自由民権運動発祥の地である土佐を象徴する言葉として高知県詞に定められた[5]。

主張

地方自治(地方分権、反中央集権、連邦制)

植木が起草した『東洋大日本国国憲按』では、「日本聯邦の行政府は日本皇帝に於て統轄す」と定め、日本をおおむね令制国単位の「州」に分け、各州が連合して日本連邦をなし、天皇の統治のもとで連邦は各州の自由独立を保護するとした国家体制が構想されている[6]。

徴兵制

植木は、『東洋大日本国国憲按』の中で、

第二百七條、國家ノ兵權ハ皇帝ニ在リ。第二百八條、國軍の大元帥は皇帝と定む。

第二百九條、國軍の将校は皇帝、之を撰任す。

第二百十條、常備兵(志願兵)は法則に従ひ皇帝より民衆中に募りて之に應するものを用ゆ。 — 植木枝盛『東洋大日本国国憲按』より

とし、 更に第79條で「皇帝は平常時において立法院の議を経ずして兵士を徴募することが出来る」と記し、連邦政府ではなく天皇の大権によって徴兵を行うことが可能であるとした[7]。

第七十九條、皇帝は平時に在り、立法院の議を經ずして兵士を徴募するを得。 — 植木枝盛『東洋大日本国国憲按』より

世界政府(集団安全保障)

明治5年(1872年)、満15歳の時に「万国統一ノ会所」という名称で不戦平和のための国際的秩序体制を支持する文章を著している[8]。

女性参政権

女性戸主にも投票権を認めていた土佐の一部村会・町会を男女同権のさきがけとして称揚した[9]。

大アジア主義

|

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2023年11月)

|

植木は青年時代から独自のアジア主義(小国主義、アジア連合論)を説き、興亜会の会報をよく読み、アジア侵略をする欧米を「大野蛮」と言い、アジアの被抑圧からの独立振興を主張し、戦争にも反対であった。基本的には武力行使による国権拡張に反対して平和を志向し、日本国家の経済権益の拡張を支持した。改革アジア同士の連携を志向し、具体的には通商貿易という手段でのアジアの独立振興を志向した。被抑圧アジアの欧米からの独立志向性は、アジア主義を否定的媒介として、世界の被抑圧地域・国家の独立開放を望むインターナショナリズムに結晶し、日本青年に被抑圧アジアや世界の被抑圧国の独立を支援することを呼びかけた。

国防・天皇の統帥権・緊急事態条項

植木の起草による『東洋大日本国国憲案』には、緊急事態条項[10]、天皇の統帥権、国防軍の設置も明記されている[7]。

「第十一條、日本聯邦は日本各州に對し外國の侵寇を保禦するの責あり」「第二十一條、宣戦講和の権は聯邦にあり」「第二十六條、日本聯邦に常備軍を設置するを得」「第三十四條、日本各州は現に強敵を受けて大乱の生じたるが如き危急の時機に際しては聯邦に報じて救援を求ることを得、又た他州に向て應援を請ふことを得、各州右の次第を以て他州より應援を請はれし時、眞に其危急に迫るを知るときは赴援するを得、その費は聯邦に於て之を辨す」「第三十五條、日本各州は常備兵を設置するを得」「第三十六條、日本各州は護郷兵を設置するを得」「第七十八條、皇帝は兵馬の大権を握る宣戦講和の機を統ぶ。他國の獨立を認むると認めざるを決す。但し和戦の決したるときは直に立法院に報告せざる可からず」「第七十九條、皇帝は平時に在り立法院の議を経ずして兵士を徴募するを得」「第八十五條、皇帝は諸兵備を爲すを得」「第八十六條、皇帝は國政を施行するが爲めに必要なる命令を發する事を得」「第八十八條、皇帝は聯邦行政府に出頭して政を乗る」「第八十九條、皇帝は聯邦行政府の長たり。常に聯邦行政府の権を統ふ」「第九十條、皇帝は聯邦司法廳の長たり。其名を以て法権を行ふ。又法官を命ず」「第九十六條、日本國皇帝の位は今上天皇睦仁陛下に属す」「第百廿一條、聯邦立法院は聯邦の軍律を定むることを得」「第百廿三條、聯邦立法院は聯邦に関する兵制を議定することを得」「第百六十五條、日本聯邦行政権は日本皇帝に属す」「第百六十六條、日本聯邦の行政府は日本皇帝に於て統轄す」「第百七十一條、聯邦行政官は皇帝の命に従ふて其職務を取る」「第二百六條、國家の兵権は皇帝に在り」「第二百七條、國軍の大元帥は皇帝と定む」「第二百八條、國軍の将校は皇帝、之を撰任す」「第二百十四條、内外戰乱ある時に限り、其地に於ては一時、人身自由、住居自由、言論出版自由、集會結社自由等の權利を行ふ力を制し、取締の規則を立つることあるべし。其時機を終へは必す直に之を廢せさるを得す」「第二百十五條、戰乱の爲に已むを得ざることあれば、相當の償を爲して民人の私有を収用し、若くは之を滅盡し、若くは之を消費することあるべし。其最も急にして豫め本人に照會し、豫め償を爲す暇なきときは、後にて其償を爲すを得」「第二百十六條、戰乱あるの場合には、其時に限り已むを得さることのみ法律を置格することあるへし[7]」 — (植木枝盛起草『東洋大日本国国憲案』より)

エピソード

- 『日記』にもあるように思想や著書は福澤諭吉の民権的な著書(『通俗民権論』、『通俗国権論』)の影響が強いが、『赤穂四十七士論』のように思想家として自立した著作も多く残している。

- 明治12年(1879年)2月1日、天皇と一体化する夢を見た。同月10日に「我ハ気違ナリ」の文を書く。

- 『伝習録』に影響を受けて、新聞でキリスト教を痛烈に批判した。

- 後藤象二郎を「後藤伯ハ平民ノ伯ナリ」と絶賛する一方、大隈重信を「主義なき政治家はあらず」と痛烈に批判した。

- 明治23年(1890年)12月に出版された 『国会傍聴 議場の奇談』[11]にはこう記されている「怒り上戸の随一人は誰ぞ 二十二番議員植木枝盛氏なり 氏は一言一語既に怒調を帯ぶるが上に何かに附けて直に腹を立て憤然として怒鳴り激然として拳を打振り以て他を嚇し去らんとするより」。また、こう心配されてもいる。「のべつに遣らかしては怒りの効能追々薄くも為らずや 氏が嚇然大怒せねばならぬ事今後続々出で来るべし 今少しく其鋭気を蓄へて可なり」。この二年後に胃潰瘍で死去している。

著作

主な著書に『民権自由論』、『天賦人権弁』、『開明新論』、『東洋之婦女』、『一局議院論』、『植木枝盛日記』などがある[12]。

また、前述の「猿人君主」をはじめ新聞紙上で発表した文章や、「立志社建白書」をはじめとした建白書を多数著す。さらに、自由民権の思想を字の読めない者へも浸透させるべく、「民権田舎歌」、「民権数え歌」という歌も作っている[13]。

日記・書簡を含めたその多くは1945年(昭和20年)7月4日の高知大空襲で焼失しているが、『植木枝盛集』(岩波書店、全10巻、1990 - 1991年)に収録されている。

参考文献

- 米原謙『植木枝盛―民権青年の自我表現』中公新書、1992年、ISBN 4121010868

- 『新訂 政治家人名事典 明治〜昭和』(2003年、編集・発行 - 日外アソシエーツ、81頁)

- 小畑隆資『植木枝盛の憲法構想―「東洋大日本国国憲案」考―』岡山大学大学院社会文化科学研究科『文化共生学研究』第6号(2008年)

- 髙岡功太郎『緊急事態条項と植木枝盛』一般社団法人板垣退助先生顕彰会(2018年)

脚注

- ^ 河野健二『福沢諭吉 生きつづける思想家』講談社現代新書、1967年4月。ASIN B000JA8BRK。

- ^ 小畑隆資 (2008). “植木枝盛の憲法構想――「東洋大日本国国憲案」考――”. 文化共生学研究 (岡山大学大学院社会文化科学研究科) (6): 83. "植木枝盛(1857-1892)の「東洋大日本国国憲案」1(明治14年8月起草、以下「国憲案」)が当時起草された他の私擬憲法草案と比して大きく異なる特徴は、次の三点にある。(中略)ところで、枝盛の「国憲案」については、家永三郎氏の理解が今なお主流的見解であると言ってよい。(中略)家永氏の見解は次のとおりである。氏は、枝盛の「国憲案」を「現存するすべての憲法構想の内最も民主主義的な内容のもの」とされ、「この憲法の第一義的要素」として、先に第一の特徴として挙げた「自由権利」規定に着目して、そこに「無制約的」な「人権の保障」とその「担保」としての「人民の抵抗権と革命権」を看て取られている。"

- ^ 『衆議院議員総選挙一覧 明治45年2月』衆議院事務局、1912年、p.56

- ^ a b 田村貞雄「民権百年の橋渡し――鈴木安蔵氏の私擬憲法研究の意義」『日本史を見なおす』青木書店、1986年(時代をくぐりぬけた憲法草案:戦時下の民権憲法研究 - ウェイバックマシン(2010年10月28日アーカイブ分))

- ^ “県のシンボル | 高知県庁ホームページ”. www.pref.kochi.lg.jp. 2022年1月19日閲覧。

- ^ 「東洋大日本国国憲案(日本国国憲案)」『植木枝盛集 第6巻 日本国国憲案ほか』岩波書店、1991年3月1日。

- ^ a b c 『緊急事態条項と植木枝盛』髙岡功太郎論述、一般社団法人板垣退助先生顕彰会(2018年)

- ^ 「戦ハ天ニ対シテ大罪アルコト雑ヘタリ 万国統一ノ会所ナカルベカラザルコト」『植木枝盛集 第三巻 新聞雑誌論説1』岩波書店、1990年5月28日、1-2頁。

- ^ 「男女同権ハ海南ノ某一隅ヨリ始ル」『植木枝盛集 第三巻 新聞雑誌論説1』岩波書店、1990年5月28日、246-250頁。

- ^ 『東洋大日本国国憲案』の第214條、第215條、第216條が、緊急事態条項に相当する。

- ^ 岡田常三郎編『議場の奇談 : 国会傍聴』大日本書籍行商社、1890年、p.3

- ^ 第2版,世界大百科事典内言及, 日本大百科全書(ニッポニカ),朝日日本歴史人物事典,百科事典マイペディア,ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典,デジタル版 日本人名大辞典+Plus,旺文社日本史事典 三訂版,デジタル大辞泉,精選版 日本国語大辞典,世界大百科事典. “植木枝盛とは”. コトバンク. 2022年1月19日閲覧。

- ^ 明治~昭和,367日誕生日大事典, 新訂 政治家人名事典. “植木 枝盛とは”. コトバンク. 2022年1月19日閲覧。

関連項目

外部リンク

- 『植木枝盛』 - コトバンク

- 『植木 枝盛』 - コトバンク

- 植木 枝盛:作家別作品リスト - 青空文庫

- 【現代語訳】植木枝盛「猿人政府(猿人君主)」(1876(明治9)年)

- 【現代語訳】植木枝盛「自由は鮮血を以て買わざるべからざる論」(1876(明治9)年)

- 【現代語訳】植木枝盛「世に良政府なる者なきの説」(1877(明治10)年)

- 土佐の料亭文化と自由民権運動(地元料亭による解説と「民権かぞえ唄」実演映像)- 料亭 濱長

- 興亜会のアジア主義と植木枝盛のアジア主義

- 第2章 署名(1) | あの人の直筆 - 国立国会図書館

- 明治ひとけた年代における暗誦教育 - ウェイバックマシン(2015年1月13日アーカイブ分)

植木枝盛

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 23:28 UTC 版)

『愛国志林』、『愛国新誌』などで独自の小国主義・アジア連合論を展開。清朝や朝鮮との戦争に反対し、アジアの被抑圧からの独立振興を主張した。

※この「植木枝盛」の解説は、「アジア主義」の解説の一部です。

「植木枝盛」を含む「アジア主義」の記事については、「アジア主義」の概要を参照ください。

植木枝盛と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 植木枝盛のページへのリンク