堅果

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/05/28 09:09 UTC 版)

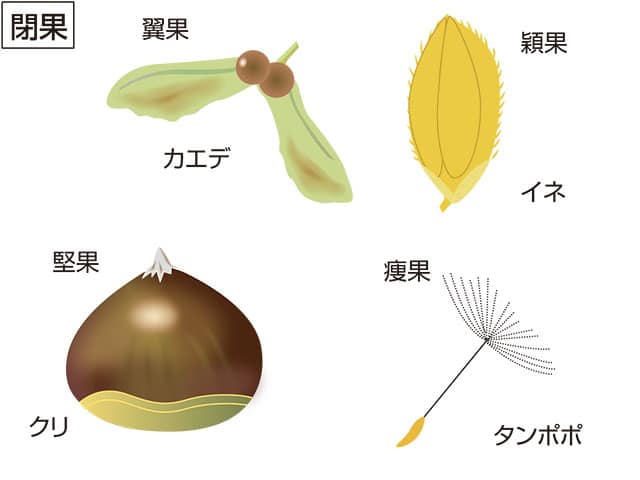

堅果(けんか、英: nut, glans)とは、果実の型の1つ。堅く木化した果皮が1個の種子を包み、裂開しない果実のことである(図1)。ブナ科やカバノキ科などに見られる。カヤツリグサ科やタデ科に見られる小型のものは小堅果(nutlet, nucula, nucule, nuculanium)ともよばれるが、痩果との区分は明確ではない。

植物学用語としての nut は堅果を意味するが、一般用語としての nut[注 1] および日本での一般用語としての「ナッツ」は堅い殻に包まれた食用部をもつ果実やその一部、または種子を意味し、クリやシイ、ヘーゼルナッツなどの堅果も含まれるが、その他にヒマワリの痩果(下位痩果)、アーモンドやピスタチオ、マカダミア、ココナッツなどの核果の核(種子を含む硬化した内果皮)、ブラジルナッツ、カボチャ、マツ、イチョウなどの種子も含まれる[2][3]。いずれも種子内の子葉や胚乳を食用とする。

定義

複数の心皮(雌しべを構成する葉的要素)からなり、成熟した状態で果皮は乾燥して堅く木化し、1種子を密に包んでいるが果皮と種皮は合着せず、裂開しない果実は、堅果とよばれる[4][5][6][7][8]。クリなどでは、鬼皮が果皮に、渋皮が種皮に相当する[9]。ブナ科(下図2a, b)やハシバミ属(カバノキ科; 下図2c)などに見られる[4][5]。他にもミズタマソウ(アカバナ科)[10]、ヒシ(ミソハギ科)[11][注 2]、シナノキ属(アオイ科; 下図2d)[13]、ツクバネ(ビャクダン科)[14]などの果実も、堅果として扱われることがある。

ブナ科では、総苞片(花の集まりの基部につく特殊化した葉)が集合・合着した構造である

クルミ属やペカン属(クルミ科)の果実は堅果とされることが多いが[18][19][20]、その定義と合わない特徴をもつ[2]。これらの果実は多肉質の外皮に包まれた堅い核状構造(種子を含む)からなる(上図2e)。外皮は主に花托などに由来するが、外果皮も含むとされる[2][21]。この場合、核の部分はそれより内側の果皮からなることになり、堅果の定義(果皮が全て硬化)には合致しない。この構造は核果に類似するが、外皮に果皮以外の要素を含む点で異なる。そのため、このような果実は"核果状の堅果"(drupe-like nut または drupaceous nut)や"偽の核果"(pseudodrupe)、tryma、クルミ果、殻果ともよばれる[2][21][22]。

堅果の定義に含まれるが、特に小型のものは小堅果ともよばれる[4][5]。小堅果は、カヤツリグサ科(下図3a)やガマ科(下図3b)、カバノキ科(下図3c)、タデ科(下図3d)などに見られる[4]。ただし痩果との区分は不明瞭であり、これらの小堅果の中には痩果として扱われるものも多い[23][24][25][26]。

外見上は堅果に似ているが、堅い外被が雌しべの子房以外に由来する果実は、偽堅果(spurious nut)とよばれる[5]。オシロイバナ(オシロイバナ科)の偽堅果は、萼の基部が硬化して本来の果実を包んでいる(上図3e)[5][27]。

堅果からなる集合果と複合果

ハス(ハス科)の花は漏斗状の花托に多数の雌しべが埋没しているが、個々の雌しべは堅果(ただしこの果実は1心皮性であり、典型的な堅果とは異なるため、痩果として扱われることもある[28][29])となり(下図4b)、これを含む肥大した花托からなる集合果はハス状果(nelumboid aggregate fruit)とよばれる[4][30](下図4a)。ハス状果は花托が大部分を占めており、典型的な偽果である。

イヌシデ、カバノキ、ハンノキ(カバノキ科)などは、葉腋に堅果(または小堅果)をつけた苞(果苞、果鱗)[31]が軸にらせん状について球果(まつぼっくり)状のまとまりを形成する(上図4c)[32]。この複合果(多花果)は、ストロビル(ストロビラ[33]、果穂[31]; strobile, strobilus[注 3])ともよばれる[4]。strobile という用語は、裸子植物球果類(針葉樹)の球果に対しても用いられる用語であるが、裸子植物は雌しべ(子房)をもたないため、球果類の球果は果実ではない[4]。

クリ属(ブナ科)は3個の雌花に由来する3個の堅果が共通の殻斗に囲まれて複合果状になるが(上図4d)、殻斗が裂開して個々の堅果が散布される[35]。

またガマ属(ガマ科)では、筒状に密集した多数の雌花がいわゆる「がまの穂」[36]を形成し、この雌花がそれぞれ堅果(痩果ともされる)になるため、果実が密集して複合果状になる[37][38](上図4e)。

堅果が関わる偽果

果実は基本的に雌しべの子房に由来する構造であるが、植物によっては花托や花被など子房以外の部分に由来する構造が多く加わることもあり、このような果実は偽果とよばれる[4]。ブナ科の堅果は全体または一部が殻斗(総苞片が集合・合着した構造)で包まれており、偽果状である(下図5a)。ハシバミ属(カバノキ科)の堅果も、苞(果苞)で包まれて偽果状になる[32](下図5b)。カヤツリグサ科のスゲ属では、小堅果(痩果ともされる)が特殊化した葉である果胞(perigynium)で包まれている[39][注 4](下図5c)。

クルミ属(クルミ科)の果実は堅果として扱われることが多いが、やや特殊な構成をしている(上記参照)。種子を含む堅い部分は、多肉質の外皮で包まれているが(上図5d)、この外皮は外果皮に加えて総苞など子房以外の部分を含むため、外皮を加えた場合はこの果実は偽果である[2]。

タデ科のスイバやイタドリ、イヌタデ、イシミカワでは、小堅果(または痩果)は花被に包まれている[24](上図5e)。このような構造は、風散布や動物被食散布に寄与することがある[24]。

種子散布

ブナ科やクルミ科などの堅果[注 5]は、リスやネズミ、シジュウカラ、カラス、カケスなどの動物によって収集・輸送・貯蔵されることがある(下図6a)。これらの動物の食料となるのは堅果中の種子であるため、食べられた堅果は発芽できないが、貯蔵されながら食べ残された堅果はそこで発芽することがあり、このような種子散布様式は、貯食散布(食べ残し型散布[40])とよばれる[41][42][43][44]。貯食散布される堅果を生産する植物は、堅果の生産量が年によって大きく変動することが知られている[43][45]。これによって、果実食者や果実に対する害虫が増えすぎないようにしていると考えられている。

オニグルミの"堅果"は上記のように貯食散布されるが、果実中に空洞があるため水に浮くこともでき、これによる水流散布も行われるとされる[20][46]。ハスの堅果(痩果ともされる)も空洞をもち、水に浮いて散布される[46]。

サワグルミ属やノグルミ属(クルミ科)の堅果には苞が発達した翼が付随しており[20][33][47](上図6b)、またクマシデ属やアサダ属(カバノキ科)の堅果は大きな苞(果苞)の基部についている[33][32](上図6c)。またカバノキ属やハンノキ属(カバノキ科)では、果皮が翼状に発達することがあり[33][32]、このような果実は翼果ともよばれる[4]。スイバやイタドリ(タデ科)では、小堅果(または痩果)が翼状の花被で包まれている[33]。これらの構造は、風による果実の散布に役立つと考えられている[33]。またシナノキ属(アオイ科)では、複数の花をつけた花梗が苞に癒合しており、そこから形成された複数の堅果が垂下した苞が風散布される[33](上図6d)。

ガマ科の堅果(小堅果、または痩果)は長い果柄の先についているが、この果柄には長い毛が多数生えている。果実は、この毛によって風にのって散布される[38][48](上図6e)。ワタスゲ(カヤツリグサ科)の小堅果(痩果)には花被が変化した綿毛がついており、風にとばされる[48]。

ギャラリー

-

ブナ科のさまざまな堅果

-

コーカサスサワグルミ(Pterocarya fraxinifolia)の堅果

-

セイヨウヤマハンノキ(Alnus glutinosa)のストロビルと堅果(小堅果)

脚注

注釈

出典

- ^ “nut”. Weblio英和・和英辞典. 2022年6月3日閲覧。

- ^ a b c d e f Armstrong, W.P.. “Fruits Called Nuts”. Wayne's Word. 2022年5月6日閲覧。

- ^ ナッツ. コトバンクより2022年5月3日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i 清水建美 (2001). 図説 植物用語事典. 八坂書房. pp. 96–108. ISBN 978-4896944792

- ^ a b c d e f 巌佐庸, 倉谷滋, 斎藤成也 & 塚谷裕一 (編) (2013). “堅果”. 岩波 生物学辞典 第5版. 岩波書店. p. 415. ISBN 978-4000803144

- ^ 大橋広好, 門田裕一, 邑田仁, 米倉浩司, 木原浩 (編), ed (2015). “植物用語の図解”. 改訂新版 日本の野生植物 1. 平凡社. pp. 10–17. ISBN 978-4582535310

- ^ a b c 山崎敬 (編集), 本田正次 (監修), ed (1984). “1. 果実”. 現代生物学大系 7a2 高等植物A2. 中山書店. pp. 101–110. ISBN 978-4521121710

- ^ 堅果. コトバンクより2022年5月3日閲覧。

- ^ 斎藤新一郎 (2000). 木と動物の森づくり. 八坂書房. p. 18. ISBN 978-4896944600

- ^ 米倉浩司 (2016). “ミズタマソウ属”. In 大橋広好, 門田裕一, 邑田仁, 米倉浩司, 木原浩 (編). 改訂新版 日本の野生植物 3. 平凡社. pp. 262–264. ISBN 978-4582535334

- ^ 米倉浩司 (2016). “ヒシ属”. In 大橋広好, 門田裕一, 邑田仁, 米倉浩司, 木原浩 (編). 改訂新版 日本の野生植物 3. 平凡社. pp. 260. ISBN 978-4582535334

- ^ 鈴木庸夫・高橋冬・安延尚文 (2012). “ヒシの仲間”. 草木の種子と果実. 誠文堂新光社. p. 129. ISBN 978-4-416-71219-1

- ^ 鈴木庸夫・高橋冬・安延尚文 (2012). “シナノキ”. 草木の種子と果実. 誠文堂新光社. p. 118. ISBN 978-4-416-71219-1

- ^ 米倉浩司 (2017). “ツクバネ”. In 大橋広好, 門田裕一, 邑田仁, 米倉浩司, 木原浩 (編). 改訂新版 日本の野生植物 4. 平凡社. p. 75. ISBN 978-4582535341

- ^ 巌佐庸, 倉谷滋, 斎藤成也 & 塚谷裕一 (編) (2013). “殻斗”. 岩波 生物学辞典 第5版. 岩波書店. p. 206. ISBN 978-4000803144

- ^ a b 鈴木庸夫・高橋冬・安延尚文 (2012). “ブナ科”. 草木の種子と果実. 誠文堂新光社. pp. 137–141. ISBN 978-4-416-71219-1

- ^ 崎尾均 (2000). “ブナ科”. 樹に咲く花 離弁花1. 山と渓谷社. pp. 208–281. ISBN 4-635-07003-4

- ^ 根本智行 (2016). “クルミ科”. In 大橋広好, 門田裕一, 邑田仁, 米倉浩司, 木原浩 (編). 改訂新版 日本の野生植物 3. 平凡社. pp. 102–104. ISBN 978-4582535334

- ^ 崎尾均・高橋秀男 (2000). “クルミ科”. 樹に咲く花 離弁花1. 山と渓谷社. pp. 20–37. ISBN 4-635-07003-4

- ^ a b c 鈴木庸夫・高橋冬・安延尚文 (2012). “クルミ科”. 草木の種子と果実. 誠文堂新光社. pp. 142–143. ISBN 978-4-416-71219-1

- ^ a b 斎藤新一郎 (2000). 木と動物の森づくり. 八坂書房. p. 30, 180. ISBN 978-4896944600

- ^ 殻果. コトバンクより2022年5月18日閲覧。

- ^ 鈴木庸夫・高橋冬・安延尚文 (2012). “カヤツリグサ科”. 草木の種子と果実. 誠文堂新光社. pp. 211–212. ISBN 978-4-416-71219-1

- ^ a b c 鈴木庸夫・高橋冬・安延尚文 (2012). “タデ科”. 草木の種子と果実. 誠文堂新光社. pp. 106–109. ISBN 978-4-416-71219-1

- ^ 米倉浩司 (2017). “タデ科”. In 大橋広好, 門田裕一, 邑田仁, 米倉浩司, 木原浩 (編). 改訂新版 日本の野生植物 4. 平凡社. p. 84. ISBN 978-4582535341

- ^ 多田多恵子 (2010). “ガマの仲間”. 身近な草木の実とタネハンドブック. 文一総合出版. p. 19. ISBN 978-4829910757

- ^ 鈴木庸夫・高橋冬・安延尚文 (2012). “オシロイバナ”. 草木の種子と果実. 誠文堂新光社. p. 110. ISBN 978-4-416-71219-1

- ^ 邑田仁 (2017). “ハス科”. In 大橋広好, 門田裕一, 邑田仁, 米倉浩司, 木原浩 (編). 改訂新版 日本の野生植物 2. 平凡社. p. 214. ISBN 978-4582535396

- ^ 多田多恵子 (2010). “ハス”. 身近な草木の実とタネハンドブック. 文一総合出版. p. 57. ISBN 978-4829910757

- ^ 原襄・西野栄正・福田泰二 (1986). “果実”. 植物観察入門 花・茎・葉・根. 培風館. pp. 47–68. ISBN 978-4563038427

- ^ a b 多田多恵子 (2010). “カバノキ科”. 身近な草木の実とタネハンドブック. 文一総合出版. pp. 22–24. ISBN 978-4829910757

- ^ a b c d 崎尾均 (2000). “カバノキ科”. 樹に咲く花 離弁花1. 山と渓谷社. pp. 122–207. ISBN 4-635-07003-4

- ^ a b c d e f g 小林正明 (2007). 花からたねへ 種子散布を科学する. 全国農村教育協会. pp. 79–88. ISBN 978-4881371251

- ^ “strobilus”. Merriam-Webster. 2022年5月18日閲覧。

- ^ 崎尾均 (2000). “クリ”. 樹に咲く花 離弁花1. 山と渓谷社. pp. 278–281. ISBN 4-635-07003-4

- ^ 蒲の穂. コトバンクより2022年5月3日閲覧。

- ^ 林弥栄・門田裕一 (監修) (2013). “ガマ科”. 野に咲く花 増補改訂新版. 山と渓谷社. p. 87–89. ISBN 978-4635070195

- ^ a b 多田多恵子 (2008). “ガマの仲間”. 身近な植物に発見! 種子たちの知恵. NHK出版. pp. 32–35. ISBN 978-4140402306

- ^ 勝山輝男・早坂英介 (2015). “カヤツリグサ科”. In 大橋広好, 門田裕一, 邑田仁, 米倉浩司, 木原浩 (編). 改訂新版 日本の野生植物 1. 平凡社. p. 294. ISBN 978-4582535327

- ^ 岡本素治 (1992). “果実の形態にみる種子散布 (総説)”. 植物分類, 地理 43 (2): 155-166. doi:10.18942/bunruichiri.KJ00001078987.

- ^ 福原達人. “8-4. 動物被食散布”. 植物形態学. 福岡教育大学. 2022年5月13日閲覧。

- ^ 小林正明 (2007). “食べ残し散布”. 花からたねへ 種子散布を科学する. 全国農村教育協会. pp. 159–167. ISBN 978-4881371251

- ^ a b 多田多恵子 (2008). “ドングリの仲間”. 身近な植物に発見! 種子たちの知恵. NHK出版. pp. 112–115. ISBN 978-4140402306

- ^ 斎藤新一郎 (2000). “貯食型散布”. 木と動物の森づくり. 八坂書房. pp. 99–107. ISBN 978-4896944600

- ^ 斎藤新一郎 (2000). “なり年および不なり年”. 木と動物の森づくり. 八坂書房. p. 174–181. ISBN 978-4896944600

- ^ a b 小林正明 (2007). “食べ残し散布”. 花からたねへ 種子散布を科学する. 全国農村教育協会. pp. 204–206. ISBN 978-4881371251

- ^ 崎尾均・高橋秀男 (2000). “クルミ科”. 樹に咲く花 離弁花1. 山と渓谷社. pp. 20–37. ISBN 4-635-07003-4

- ^ a b 小林正明 (2007). “毛で飛ぶ”. 花からたねへ 種子散布を科学する. 全国農村教育協会. pp. 49–63. ISBN 978-4881371251

関連項目

- 種実類 … 種子を食用とするもののうち、穀類でも豆類でもないもの。クリなど堅果に加えて、アーモンド、ピスタチオ、マツなどが含まれる。食用部が堅い殻で包まれている果実、果実の一部または種子はナッツともよばれ、含まれるものは種実類とおおよそ重なる。

- 殻斗果 … ブナ科に見られる堅果であり、一部または全体が殻斗(ドングリのお椀やクリのいが)で覆われている。

外部リンク

- 堅果. コトバンクより2022年5月18日閲覧。

- Armstrong, W.P.. “Fruits Called Nuts”. Wayne's Word. 2022年5月18日閲覧。

- Armstrong, W.P.. “Fruit Terminology Part 2”. Wayne's Word. 2022年5月18日閲覧。

「堅果」の例文・使い方・用例・文例

- 堅果を木製のスプーンで傷をつけ、濾してください

- 堅果を割って開けるために用いられる複合てこ

- ペストリーの生地に、堅果と砂糖を乗せたペーストを棒状に切ったもの

- キバナハスの堅果に似た食用の種子で、チンカピングリの風味を持つ

- ブラジルや西インドのヤシの堅果

- 直立した幹と、羽状葉、および堅果が食用となることもある 大きな球果を持つマクロザミア属の樹状の蘇鉄

- ある種の実、特に堅果の、堅く、通常繊維質の外層

- 例えばカフェインを含む大きな茶色の堅果を実らせる高木

- 1つの種:チリの堅果

- 丸い広がる樹冠となめらかな灰色の樹皮といがに囲まれた小さな甘い食用に適する三角形の堅果を持つ、いくつかの大きな落葉性の高木の総称

- 明るい緑の葉と食用に適する堅果を持つ、北アメリカの森林の高木

- 小さな食用に適する堅果を持つ、米国南東部の低木のようなクリ

- オークの果実:木質のカップの形の基部にあるなめらかな薄い壁の堅果

- 甘い食用の堅果を持ち、しばしば密集したやぶを形成する米国北東部と中部の落葉性の低木のような高木

- 薄い緑の葉と翼のある堅果を持つ、北アメリカの低木

- 落葉性の雌雄同株の堅果を実らせる低木または小さな高木:ハシバミ

- 葉の多い殻の中に入った食用に適する堅果を実らせるハシバミ属のいくつかの低木または小さな高木の総称

- 北アメリカ東部の堅果を実らせる低木

- ヨーロッパで多く栽培される堅果を実らせる小さな高木

- 堅果の上に目立つくちばしのような総苞を持つ、米国西部のハシバミ

堅果と同じ種類の言葉

- >> 「堅果」を含む用語の索引

- 堅果のページへのリンク