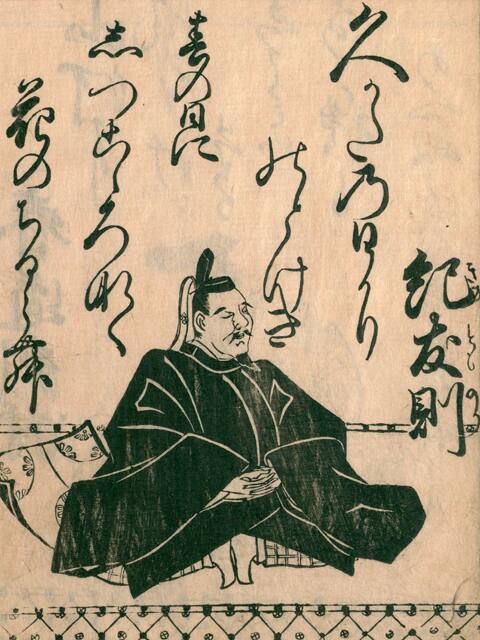

紀友則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/02 02:26 UTC 版)

|

|

|

|---|---|

紀友則(百人一首より)

|

|

| 時代 | 平安時代前期 |

| 生誕 | 承和12年(845年)? |

| 死没 | 延喜7年(907年) |

| 官位 | 六位・大内記 |

| 主君 | 宇多天皇→醍醐天皇 |

| 氏族 | 紀氏 |

| 父母 | 父:紀有友 |

| 子 | 清正、房則 |

紀 友則(き の とものり)は、平安時代前期の官人・歌人。宮内権少輔・紀有友(有朋)の子。官位は六位・大内記。三十六歌仙の一人。

経歴

40歳過ぎまで無官であったが、和歌には巧みで多くの歌合に出詠している。寛平9年(897年)に土佐掾、翌昌泰元年(898年)に少内記、延喜4年(904年)に大内記に任ぜられる。

紀貫之(従兄弟にあたる)・壬生忠岑と共に『古今和歌集』の撰者となったが、完成を見ずに没した。『古今和歌集』巻16に友則の死を悼む貫之・忠岑の歌が収められている。

『古今和歌集』の45首を始めとして、『後撰和歌集』『拾遺和歌集』などの勅撰和歌集に計64首入集している[1]。歌集に『智則集』がある。

逸話

寛平年間に禁中で行われた歌合に参加した際、友則は左列にいて「初雁」という秋の題で和歌を競うことになった。そこで「春霞かすみて往にし雁がねは今ぞ鳴くなる秋霧の上に(=春霞にかすんで飛び去った雁が、今また鳴くのが聞こえる。秋霧の上に)」と詠んだ。右列の者たちは「春霞」という初句を聞いたときに季節が違うと思って笑ったが、第二句以下の展開を聞くに及んで、逆に面目なく感じ黙り込んでしまった。そして、これが友則の出世のきっかけになったという[2]。なお、この歌は『古今和歌集』秋上では「題しらず よみ人しらず」とされている。

代表歌

- 「久方の ひかりのどけき 春の日に しづ心なく 花のちるらむ」(『古今和歌集』)

- この歌は国語の教科書に広く採用されており、百人一首の中で最も有名な歌の一つである。

官歴

『古今和歌集目録』による。

系譜

- 父:紀有友

- 母:不詳

- 生母不明の子女

- 男子:紀清正

- 男子:紀房則

脚注

紀友則と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 紀友則のページへのリンク