せいぞう〔セイザウ〕【西蔵】

チベット【Tibet】

チベット 【Tibet 西蔵】

西蔵

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/30 14:26 UTC 版)

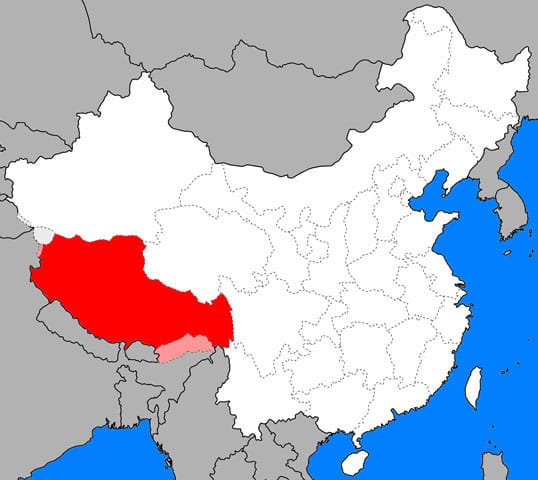

西蔵(せいぞう、シーツァン、旧字体では西藏、中国語拼音: )は歴史的チベットのうち、アムドやカムを除く、西南部2分の1程度を占める部分に対する中国語による呼称として成立した、地域概念の用語。元代より康熙中期ごろまで用いられた烏斯蔵に代わり、康熙末年ごろより使用され始めた地域概念である。その後、中国以外の漢字圏でこの表記がとりいれられ、あるいは中国国外在住の中国語話者たちが発信するチベット関連の情報において、中国における概念・用法にあわせてチベットの一部として、もしくは中国における概念・用法とは別個に全チベットの総称として、使用されるようになった。本来の、および派生した概念・用法の主要なものは、以下のとおり。

- 「西蔵」の語の伝統的な用法、および中華人民共和国における現行の用法では、チベットのうち、西端のガリ地方、チベットの南部のウーツァン地方、チベット高原中央部のチャンタン地方、カム地方の西半部などにあたる範囲の総称として使用される。チベットの東端に位置するカム地方の東部(時期によっては西部も含む全域)や、東北部に位置するアムド地方の全域はこの西蔵の範囲には含まれない。1911年の辛亥革命以降、チベットのガンデンポタンは、「中国とは別個の国家」であることを主張し、チベットのうちの西蔵部分に実効支配を確立したが、これに対し、中華民国の歴代政権は、チベットの独立をみとめない立場から、自身の支配が及ばない西蔵の部分があくまでも中国の一部であることを強調する「西蔵地方」という用語もひろく用い始めた。「西蔵地方」の概念が指し示す領域の時期ごとの変遷については「西蔵地方」の項で詳述するが、中国国内では、西蔵、西蔵地方とも、中国を構成する地方のひとつという観念を背景として、チベットの一部分だけを指す呼称として使用されている。

- アムドの全域やカムの東部も含む全チベットの総称として、主として明治末期から昭和期にかけて使用された呼称。欧州語によるチベットの総称「Tibet」の訳語として「西蔵」という漢字表記が採用され、この表記に対し「チベット」(もしくは「ティベット」)と発音したり、フリガナをふる用法が広く用いられた。チベットにおける王朝や政権の変遷を超えた国号としても使用。昭和後期より次第に廃れ、現在はカタカナのみで「チベット」と表記される場合が多い(→この用法の用例については下記を、中央アジアの国あるいは地域としてのチベットそのものの説明についてはチベットの項を参照)。

中国におけるチベットの総称

中国におけるチベットの総称は、7世紀、吐蕃によってチベットが統一されて以来、長らく「吐蕃」が用いられ続けていた。たとえば明代に編纂された『元史』の「宣政院」の条では、「烏思蔵・納里速古児孫(ウーツァン・ガリコルスム)」と「朶甘(ド・カム)」をあわせた範囲が「吐蕃」の名で一括されている。

中国における初期の用例

中国において、チベットの一部分を表す呼称として「西蔵」という名称が出現したのは、清朝時代である。その当初から、この用語が示す領域は、きわめて明確であった。以下、「西蔵」という呼称をタイトルに掲げた最も初期の文献のひとつである『西蔵記』(18世紀中葉成立)と、清初以来、清朝が収集、蓄積してきたチベット、モンゴル、東トルキスタンの情報を集大成して成立した『外藩蒙古回部王公表伝』(1789年成立。清朝より爵位を受ける「外藩」(モンゴル、東トルキスタン、チベット)の王公貴族の系譜を網羅的に整理、提示したもの)の記述を紹介する。

『西蔵記』では「西蔵」を次のように定義する。

西蔵の一隅は、諸書にはあまり詳しく載っていない。その地は西吐蕃にあたると思われる(考其地則西吐蕃也)。唐は烏斯国といい、明は烏斯蔵(ウーツァン)といい、今は図伯特(トゥベト)といい、また唐古忒(タングート)という。……土人は三部に分けて、康(カム)といい、衛(ウー)といい、蔵(ツァン)という。康はすなわち今の察木多(チャムド)一路である。衛はつまり西蔵、ラサの召(ジョー)一帯である。蔵は後蔵のタシルンポ一帯である。

- 吐蕃は、古代チベットを統一した王朝の名称であるが、元、明時期の中国では、チベット全域を示す総称のひとつとして用いられ続けていた。

- ここでいう「康」は、チベット語でチベットの東部地方をさす「カム」を音写したものであるが、「疆圉」の項目に「西蔵の東は、バタン(巴塘)の南墩、寧静山に至りて界となす」とある。寧静山(チベット名ブムラ)は、ディチュ河(金沙江)水系の西側の分水嶺であり、すなわち本書でいう「康」はカム地方の西半部分のみを指していることになる。

- 「ジョー」とは、元来はラサのトゥルナン寺の釈尊像(jo bo、ジョウォ)がなまったもので、モンゴル語としては、チベットのラサ周辺一帯を指す地域名称となった。「召」はこの「ジョー」を漢字で音写したものである。

『外藩蒙古回部王公表伝』の巻九十一に収録されている「西蔵部総伝」は「西蔵」の定義を次のように述べる。

漢文版:西蔵すなわち唐古特。別に土伯特と称する。およそ四部、曰く衛、曰く蔵、曰く喀木、曰く阿里。

モンゴル語版:バロン・ジョーすなわちタングート。別にトゥベトともいう。四アイマクあり。ウイ、ジョー、カム、アリという。

この箇所では、西蔵=バロン・ジョー=タングート=トゥベトであり、その領域としてはガリ、ウー、ツァンおよび「喀木」が提示されている。一方で、上引部よりややあとには、

初め、ツァン、ウーおよび青海、バルカムはみなタングートに隷した。グシハンは襲って青海に拠り、バルカムに命じて税を納めさせ、またツァン、ウーを侵し、表向きは釈尊の教えを尊ぶようにみせかけ、裏では自強を図って、ダライラマ、パンチェンラマにこれらの土地を給付した。

という記事がある。また同書の巻八十一「青海部総伝」には、「ふるくは」として、つぎのような記述もある。

また青海および巴爾喀木、蔵、衛はふるくは唐古特の四大部と称した。グシハンは侵してここに依り、青海の地が広くて牧畜に適しており、巴爾喀木は食料に富んでいたので、子孫を青海に遊牧させ、巴爾喀木に賦税を納めさせた。衛、蔵はふるくはダライラマ、パンチェンラマに給された地であった。

このように、『王公表伝』では、現在の状況として、西蔵=タングートとし、その領域を、ガリ、ウー、ツァン、カム(西部)に限定する一方、「タングート」の過去の領域としては、青海、バルカム(カム全域)も含めていることが読み取れる。

「タングート」から「四大部」の「青海」が除外され、「バルカム」が分割された時期について、『西蔵記』「疆圉」の項は、カム地方についてのみ明快な年次を示し、1725年(雍正3年)とする。

雍正3年、松潘鎮総兵官周瑛、疆址を勘定す。初めて南墩、寧静山の嶺上を境界と定め、あわせて分界碑を立てた。嶺の東バタンは四川に属する。嶺の西は西蔵に属する。その宗吽察卡、中甸は雲南に属する。三處の疆界が初めて分けられた。

1732年(雍正9年)に行われた西蔵と青海の境界の設定をはじめ、清朝の雍正帝によって行われたチベットの分割の詳細については「雍正のチベット分割」の項を参照。

「西蔵」という地理的枠組みの起源

1637年から1642年にかけてチベットの大部分を征服したグシ・ハンは、チベットの政治・文化の中心ヤルンツァンポ河流域を主とする地方をダライラマ五世に寄進、自らとダライラマ領の統治者デシーを、「ダライラマの権威の下で、チベットにおける太陽と月の一対」と位置づけ、ダライラマ領を除く各地の諸侯に対しては、自身と子孫との間に貢納と所領の安堵を媒介とする主従関係を結ばせた。

清国の雍正帝は、グシ・ハン一族の内紛に乗じて1723年 - 1724年、チベット東北部のアムド地方に出兵し、この地に本拠をおいていたグシ・ハン一族を屈服させ、グシ・ハン王朝の成立以来、彼らがチベットの各地やチベット人諸侯に対して保有していた権益や支配権をすべて接収した(雍正のチベット分割)。

清国は、接収したグシハン一族の属領をタンラ山脈からディチュ河(金沙江)にかけての線で二分し、その北部・東部に対しては、青海地方のほか甘粛、雲南、四川等の諸省の間で分割し、その南部は、ダライ・ラマを擁し、ラサに本拠をおくガンデンポタンの管轄下にゆだねた。「西蔵」という単語は17世紀の資料にも散見されるが、この分割以降、チベットのうち、ガンデンポタンが管轄する領域の呼称となる。この線の北部・東部のモンゴル人・チベット人諸侯は「旗制」もしくは「土司」制度のもと、青海、四川、甘粛、雲南等の諸地方に分配され、個別に清朝皇帝に臣属することとなった。

「西蔵の分割」と「ガンデンポタンの勢力拡大」のせめぎ合い

18世紀に成立した「西蔵」の枠組みは、19世紀には早くも揺らぎだす。カム地方ニャロン(中国名新龍県)の領主グンポナムギャルは、19世紀半ば、近隣の征服に乗り出し、十八諸侯とよばれるカム地方の領主の大部分を制圧した。これらの諸侯は1725年以来、成都の四川総督を介して兵部から冊封を受けており、清の朝廷はグンポナムギャルを阻止し、清を宗主として仰ぐ諸侯を救援せねばならない立場にあった。しかし清国はこの時期太平天国との戦いに没頭しており、カム地方の戦乱に介入する余力はなかった。

清にかわってこの動乱を収束させたのがガンデンポタンである。ガンデンポタンは数年をかけてグンポナムギャルの勢力を打倒し、カムの十八諸侯を旧領に復帰させた。清の朝廷は、ガンデンポタンに戦費を支払う余裕もなかったため、その代償として、ガンデンポタンがニャロン(グンポナムギャルの本拠)を接収することを認めた。ガンデンポタンはニャロンにニャロン総督(ニャロン・チキャプ)を派遣し、直轄地として支配した。

以上の結果、ガンデンポタンの勢力圏は、ディチュ河を越えて東方に拡大し、従来名目的には四川省に帰属していたカム地方東部の諸侯にもつよい影響力を発揮するようになった。

清国は、中国における諸反乱をほぼ収束させると、清末新制に着手した。「清末新制」は、清国における国家体制の近代化であるが、チベット、モンゴルなどに対しては、従来中国とは別個の法制・行政制度のもと、盟・旗の長や土司職にある諸侯たち、ガンデンポタンなど、その民族自身による統治に委ねてきた体制を根本的に覆し、省・州・県を設けて中国に組み込むことを目指す、というものであった(東トルキスタンでは、すでに1878年に省制が施行され、行政機構の中国化が達成されていた)。

四川総督趙爾豊は、1909年、四川軍を率いてカム地方からチベットに侵攻、翌年にはラサを占領し、ダライ・ラマ13世はインドへ逃れた。趙はカム地方の諸侯やガンデンポタンによる支配を排し、従来ガンデンポタンの統治下にあったカム地方西部とカム地方の東部をあわせた領域に「西康省」を、中央チベットには「西蔵省」を設けようと試みた。しかしながら1911年、中国で辛亥革命が勃発、趙は成都に戻ったところを革命派に殺害され、チベット側はこれに乗じて反攻を開始、1913年にラサを奪還して独立を宣言するとともに、1917年 - 1918年、1931年 - 1933年にかけて、中華民国と戦火を交え、ディチュ河(金沙江)に至るまでのカム地方の西部に対する支配権を徐々に回復していった。

チベットと中国は、それぞれカム地方の全域が自国の管轄下にあるという建前の地方行政単位をもうけた。チベットは、カム地方西部の中心都市チャムドに「ドカム総督府」を置き、閣僚級のアムド・カム総督(ドメーチーキャプ)を配して統治にあたらせた。一方、中華民国は、発足以来、カム地方に対して省制を施行することができず、川辺特別区をおいていたが、国民政府時代の1939年、実効支配の及ぼばないディチュ河以西をも名目上の範囲として、西康省を設置した。

現行の枠組みの成立

中国共産党は、長征の途上、中国国民政府の支配下にあった(主要都市とその連絡路のみを確保する点と線の支配)カム地方東部を通過し、この地でチベット社会と接触を持った。この時期、共産党は少数民族に対して「民族自決権」を認めることを掲げており、「少数民族」は「民主自治邦」を樹立して、「中華連邦」に自由に加盟したり、離脱する権利を有すると謳っていた。共産党は、カム地方東部において、この政策のもと、占拠したカムの町々のチベット人たちに「波巴政府」を樹立させ、これらの合同会議である「波巴依得巴全国大会」を開催し、1935年、「波巴人民共和国」および「波巴人民共和国中央政府」を発足させた。「波巴」はチベット語「bod pa(チベット人)」の音写、「波巴依得巴」は 「bod pa'i sde pa(チベット人の政権)の音写で、これらは実際にはカム地方東部の人々の参加しかなかったが、名義の上ではチベット「全国」の大会、チベット人の「中央政府」を標榜するものであった。この「人民共和国」は、共産党軍が去り、国民政府がこの地を再び支配下におさめるとともに、消滅した。

中国共産党は、国共内戦に勝利して1949年、中国人民政府を樹立し、1950年までにディチュ河以東の地域にふたたび支配権を確立した。この時期の共産党はすでに「民族自決権」を積極的に掲げることをやめており、この時には、この地をチベット人の民族自治区として位置づけるにとどめ、その結果、西康省全域を領域とする西康省蔵族自治区が発足することとなった。

名義上は西康省に属するが、実際にはガンデンポタンの統治下にあったディチュ河以西の地は、1950年 - 1951年のいわゆる「西蔵和平解放」により中国の制圧するところとなった。中国政府はこの地を西康省蔵族自治区に組み込むことなく、中国政府に忠実な現地人に組織させた昌都解放委員会(チャムドかいほういいんかい)の管轄下のもと、引き続き西蔵に帰属させた。

1955年 、中国政府は西康省を廃止、自治州に格下げし、カンゼ・プーリー・ランキョン・クル(甘孜蔵族自治州)として四川省に組み込んだ。チベット動乱を経た1965年、西蔵においてチベット人の省級の民族区域自治単位である「西蔵自治区」が発足したが、隣接する各級の「チベット族(蔵族)」の民族自治州、県、郷はこの自治区に統合されることなく、現在に至っている。

中国国内における現行の用例

中国国内で用いられている「西蔵」の用法は、清末いらい現代にいたるまで一貫しており、中国政府が各種媒体で用いる例、中国国内のチベット学専門家が寄稿する『中国蔵学』(北京・蔵学研究中心刊)、「西蔵研究」(ラサ・西蔵社会科学院刊)などの学術雑誌、中国国内で出版・販売されたベストセラーの小説や歌謡曲、中国国内のプロバイダーで開設されているWebページなどで用いられている「西蔵」は、ほぼ例外なく、チベットの西南の二分の一程度を占める、【ンガリ地方、ウーツァン地方、カム地方西部などをまとめて呼ぶ場合の呼称】として用いられている。

以下は、中国国内で活動する仏教団体による2008年の用例。[1]

チベットと言えば、人々は祖国の南西辺境にある青い空と白い雲の下に比類なくそびえ立つ「西藏」をとても自然に思い起こす。そこでは悠揚と念仏が唱えられ、経文を印刷した旗が僧院の金瓦の屋根に翩翻とたなびいている。ツァンパや牛・羊の肉を食べ、バター茶やチンコー酒を飲み、酸素の希薄な高原の大気と強烈な紫外線にさらされて、私は肌が浅黒く、身体壮健な、馬を自由に駆るチベット族同胞と向き合う・・・。

「西藏」が中国チベットの中心であり、世界仏教のなかで独特の一大体系をなしているチベット仏教の聖地であることは疑いもない。しかしながら、中国チベットは、「西藏」だけがそうなのではなく、チベット高原の東部・東北部外縁の青海、甘粛、四川、雲南等の省内の草原上に位置するものであり、そして広大な「チベット族」の「集住地域」に広がっているものなのである。チベット民族の伝統的な習慣では、この(=「チベット」)の中には「アムド人のチベット」と「カム人のチベット」も含まれ、これらは過去に「衛藏」と呼ばれた「西藏」とともに、中国の「3チベット」を形成しているのである

反体制組織・団体、作家・活動家などによる用例

中国の国内・国外で活動する、中国の現体制に反対する組織・団体や活動家・作家が中国語で発信する文章の中には、「西蔵」を、自治区の部分にとどまらないチベットの総称として用いる用法が見られる。

- 惟色『看不見的西蔵』 北京市在住の作家ツェリン・オーセルのブログ[2]

- 『第十四世達頼喇嘛官方国際華文網站』 ダライラマ法王庁公式サイト中国語版

中国以外の漢字圏諸国における用例

本節では、中国以外の漢字圏諸国における「西蔵」の用例について紹介する。

日本の多田等観(1890-1967)は、西蔵を「チベット」と読み、アムドやカムの全域をふくむ全チベットの総称として使用している。以下、多田等観「西蔵事情」(多田明子・山口瑞鳳編『多田等観:チベット大蔵経にかけた生涯』春秋社、2005年8月、pp.217-355)より引用。

晩年の多田を含む、日本におけるチベット学の研究者たちによって1953年(昭和28年)に組織された学会は、「日本西蔵学会[リンク切れ]」と表記し、「にほん-ちべっと-がっかい」と発音する呼称を正式名称として発足した。2007年の同会の「大会」において、事務局より、学会の呼称を「日本チベット学会」という表記にあらためる件について検討するよう提案があり、2008年の大会において、表記の変更が採択された。ただし機関誌『日本西藏學會々報』については、従来どおりの表記を残すこともあわせて決定した。

中国歴代政権による地方行政単位としての「西蔵」

中国では清朝の康熙年間まで、チベットの総称としては吐蕃、図伯特、唐古特等の用語が使用されていた。雍正のチベット分割 (1723-25) の際、ガンデンポタンの管轄下におかれた領域が「西蔵」の領域で、「青海」とともに藩部と位置づけられた。のこる各地は隣接する甘粛、四川、雲南等の諸省に分属させ、「内地」に帰属するものとされた。

清代の西蔵:理藩院管轄下の藩部。

- 1723年-1724年 清朝、青海地方に侵攻、グシ・ハン一族を制圧し、その属領を接収。

- 1725年 グシ・ハン一族の旧属領のうちカム地方をガンデンポタン領と四川、雲南との間で三分割。

- 1732年 グシ・ハン一族の旧属民の七十九族をタンラ山脈を境に南北に2分、北部の玉樹四十族は青海に、南部のホル三十九族はガンデンポタン(1751年以降は駐蔵大臣)に帰属。地域単位としての西蔵の成立。

- 19世紀 グンポナムギャルの「乱」を契機に、ガンデンポタン領がディチュ河東岸にも拡大。

- 1905年-1911年 趙爾豊、西蔵よりカム地方の西部を削り、雍正のチベット分割の際に四川省に組み込まれていたカム地方東部とあわせて西康省を、またガンデンポタンによる統治を廃止して西蔵省の設置を目指す。

中華民国の西蔵:(詳細は西蔵地方を参照)

- 辛亥革命以降、中華民国の歴代政権は「西蔵」に対して実効支配を確立できたことはなかったが、「チベット独立」の主張にたいし、あくまでも「中国の一部を構成する西蔵地方」であると主張。また引き続き、西康省の設置を根ざす。チベットの西蔵部分を実効支配するガンデンポタンは、「チベット国の中央政府」として「全チベットの統治」を目指し、民国の地方政権と軍事衝突を含めて紛争。

中華人民共和国の西蔵:(詳細はチベット(西蔵)自治区参照)

- 1950年、カム地方東部のみで西康省蔵族自治区を発足させる。またカム地方西部に本拠をおくガンデンポタンのドメー・チーキャプ(アムド・カム総督)をチャムド戦役によって降伏させるが、カム地方西部を西康省に組み込むことはせず、この地に昌都解放委員会(チャムドかいほういいんかい)を組織する。

- 1951年、「西蔵和平解放」。この際締結された十七ヶ条協定ではガンデンポタンを「西蔵地方政府」と規定。

- 1955年、西康省蔵族自治区廃止。中華人民共和国によるチベットの分割と再編、省レベルではほぼ完成。

- 1959年、チベット動乱。国務院「西蔵地方政府の廃止」を布告。ガンデンポタン、インドへ脱出、チベット臨時政府の発足。

- 1966年、西蔵自治区発足。

脚注

- ^ 王云峰,2008。チベットの全域を指す用語としては「藏区」が使用されている。

原文

说起藏区,人们很自然就想到蓝天、白云下绝世耸立于祖国西南边陲的西藏,想到那里法号悠扬、经幡飘动的金顶寺院;吃糌粑、牛羊肉,喝酥油茶、青稞酒,任高原氧气稀少、紫外线强烈,我自面色黝黑,身体强健,策马奔驰的藏族同胞……

无疑,西藏是中国藏区的中心、世界佛教中独树一帜的一大体系藏传佛教的圣地。但中国藏区并不仅仅是西藏,在位于青藏高原东部、东北部边缘的青海、甘肃、四川、云南等省份的草原上,还分布着广大的藏族聚居区。在藏民族的传统习惯中,这里被称为安多藏区和康巴藏区,它们与过去被称为卫藏的西藏一起,组成了中国的三大藏区。

- ^ 2011年4月17日のエントリー「惟有這無用詩,献給洛桑次巴…」では、次のような1節が見られる。

- 而這西藏――

- 當然,完整的名字是圖伯特。

参考文献

- 王云峰 「金席大師貢唐倉」(70)(『佛学宝蔵ー法脉相承』)2008-12-05

関連項目

西藏と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- >> 「西藏」を含む用語の索引

- 西藏のページへのリンク