人体通信

電波でも光でもなく、私たちの手や足が伝送路となって情報が伝わり、ユビキタス社会を実現する「人体通信」が実用化段階を迎えています。人体通信とは人の体に微弱な電流を流したり、表面に発生する数センチメートル電界(静電気の層)を利用してデータ通信を行う技術です。「触れる」「握る」「踏む」といった日常の動作がそのまま伝送路となり、個人認証による入退管理などの各種機器制御、さらに双方向通信機能を持たせて握手で“電子名刺交換”することも夢ではありません。

電波でも光でもなく、私たちの手や足が伝送路となって情報が伝わり、ユビキタス社会を実現する「人体通信」が実用化段階を迎えています。人体通信とは人の体に微弱な電流を流したり、表面に発生する数センチメートル電界(静電気の層)を利用してデータ通信を行う技術です。「触れる」「握る」「踏む」といった日常の動作がそのまま伝送路となり、個人認証による入退管理などの各種機器制御、さらに双方向通信機能を持たせて握手で“電子名刺交換”することも夢ではありません。利用者は基本的に小型の送受信機を携帯する(身に着ける)だけ。個人認証のための送信機だけならタグやカードサイズに収まり、両手が使えない状態でも入退ゲート前で足から床を通じてデータを送って認証を受け、これまでの「かざす」動作なしに通ることが可能になります。

人体は60-70%が水分の導体(電気を通す物体)で、交流信号源を近付けると微弱な電界を帯びる性質があります。電流や電界にわずかな変化を与え、情報をやりとりするのが人体通信。無線でも有線でもない新たな伝送路は意外にも、私たちの体そのものだったのです。携帯情報端末の通信手段として普及した赤外線や、近距離無線通信規格のブルートゥースに代わるものと期待されています。

電流方式では微弱とはいえ体の表面に送信機から電流を流します。電流量は電気抵抗値から体脂肪率を測定する体脂肪計と同程度。人体への影響はありません。ただ、電流方式は送受信機を肌に密着させておく必要があり、現実的に伝送路は手に限られます。そのため、着衣などに影響されない電界方式を中心に実用化が進みそうです。

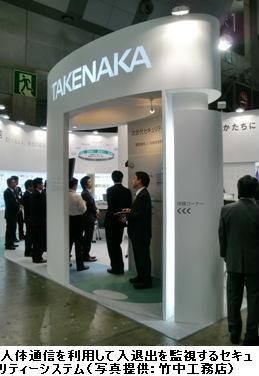

2007年にNTTドコモが人体通信モジュールを内蔵した携帯電話の試作機を発表。翌08年にはNTTのマイクロシステムインテグレーション研究所の開発技術を使い、NTTエレクトロニクスが送信機や受信機などをセットした評価キットをサンプル発売しました。また、同年には大日本印刷がICカードと連動させた個人認証システムを開発。今年に入って竹中工務店が東芝、アドソル日進と共同で6月に、自動認証と高精度画像解析による不審者追跡機能を組み合わせた次世代セキュリティーシステムを開発しました。

一方、電流方式も意図的に接触したときだけ情報が送られる確実性があり、パナソニック電工が「タッチ通信システム」として対面販売用の計量プリンター向けに商品化済みです。

(掲載日:2010/07/26)

人体通信

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/13 02:50 UTC 版)

Jump to navigation Jump to search

|

| コンピュータネットワーク の種類 |

|---|

|

人体通信(じんたいつうしん、英: Intra-body Communication)は、誘電体である人体を通信媒体として利用する通信の形態である。定義上、有線通信や無線通信には該当しない新しい通信方式である。

概要

この通信は、人間の体に微弱な電流を流すことで行われる。電流は変調され、データ通信を行うことが想定されており、専用の装置を装着した人が、他の同様の装置を装着した人、あるいは他の装置に触れる時に通信が可能になる、「触ったこと」を一種のきっかけとして扱う通信の様式である。

「さわる」や「ふれる」といった人間が普段当たり前に行っている動作をコンピュータネットワークに応用しようという概念の一つで、より生活に即した利便性の高いコンピュータシステムや、それらシステムが提供する直感的でわかりやすいユビキタスサービスが可能になると期待されている。

技術的な概要

技術の背景は、1990年代にアメリカ・MITメディアラボのT.G.Zimmerman氏が提唱したPAN(Personal Area Network)に遡り、伝送方式としては電流方式と電界方式の2種類に大別される。

日本においては、NTTドコモが日本電信電話(NTT)の電界センシング技術を応用して電界方式の人体通信技術を開発した。

電界方式は、技術が未熟であると人体からデータが放射するため通信対象に触れる前に通信がおこなわれることがある。

電流式は人体表面に実際に数百マイクロアンペアオーダーの電流を流す必要がある。また、電界式であっても通信をする為には回路が閉じている必要があるため地面を接地(グランド)として測定不能なほどの僅かな電流は流れる。電界式の場合は靴などの絶縁物を介した状態でも通信が可能である。電流式の場合、人体に電流を流すということから気になる感電の問題だが、感電は電流が人体に影響を与えるだけのエネルギーをもつ場合に発生する現象であるため、一定範囲内における高電圧小電流では人間は感電を起こさない。概ね体脂肪計が使用する電流・電圧と同程度である。

ただし、人体の電気的性質はその人の体質や体調、その日の気温や湿度・ないし気分(発汗による)によっても皮膚の電気抵抗が変化する(→ポリグラフ)ことも知られており、電流式の場合は余り厳密に規格を定めた高速通信は難しいと見られている。ただ低速通信による数キロバイト毎秒程度の情報交換程度でも、使い方如何では様々な利便性が想定されており、同技術に注目する向きもいる。

利用の可能性

次世代通信

これらは、携帯情報端末(PDA)の通信形態である赤外線通信やBluetoothの次の様式として注目されている。例えば、この通信形態に対応した腕時計型PDAを装着、握手を交わすことで人体同士が接触して通信経路が繋がり、PDA内部の名刺データが交換され、ビジネスに於ける顔繋ぎが円滑化される…などである。ただ満員電車に乗ると知らない間に名刺交換してしまう(例えば痴漢に遭っても)可能性もあり、個人情報の保護の観点では課題も多い。

セキュリティ

また鍵の代わりなど余り厳格ではないセキュリティ状況(コンピュータセキュリティを含む)では、生体認証のような測定に手間の掛かる方法ではなく、この人体通信に対応した携帯機器によるキーレスエントリー(→スマートエントリーなど)が想定される。生体認証では精度の高いセンサーとデータを処理するコンピュータが必要になるが、人体通信程度なら素朴なマイクロコンピュータで事足りるため、コストダウンにも繋がると見られる。

その一方で生体認証において付加情報にこの人体通信を利用、携帯機器と当人の双方が揃ってはじめて認証されるという様式で、より正しく、場合によっては携帯機器に脈拍計などをつけて脈拍データと共に送信すれば、当人を殺害した後に死体を使って承認を騙すなどの手段も使えないなど、セキュリティ全般における確実性・安全性の向上なども期待される。またアプノモニターやパルスオキシメーターといった機器と組み合わせれば、健康管理など別の側面で役立つ可能性もある。

その他

- その他の利用方法としては、例えば同機器開発を行っているメーカが想定したところでは、各ターミナル機器に利用者が接触、携帯機器側に「何に触ったか」を記録させ、所定のパネルに触れることで携帯機器から情報をダウンロード、「何に触ったか」情報で機能を切り替えるシステムという様式が示されている。

関連項目

脚注

外部リンク

人体通信と同じ種類の言葉

- 人体通信のページへのリンク