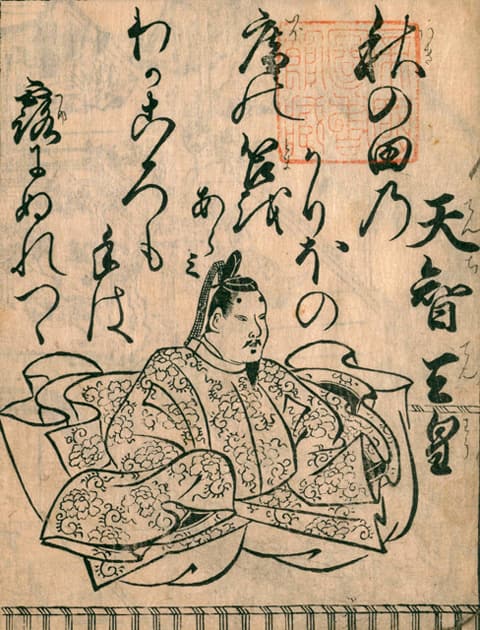

てんじ‐てんのう〔テンヂテンワウ〕【天智天皇】

天智天皇

天智天皇

中大兄皇子には異母兄弟の古人大兄皇子がおり、古人大兄皇子は、645年の大化の改新の際の政変(「乙巳の変(いっしのへん)」)のときに吉野へ逃れ出家したがのちに謀反のかどで中大兄皇子の兵に捕らえられ殺された。

中大兄皇子にとって蘇我本宗家の蘇我入鹿の暗殺に次ぎ、皇位継承の最大のライバルを葬ったことになる。

661年に斉明天皇が崩御したがその後も皇太子のまま(称制)政務をみた。

朝鮮半島の百済を救援するため斉明朝のときに派遣されていた百済遠征軍を阿倍比羅夫らに命じこれを救援させたが、663年白村江(はくすきのえ・「はくそんこう」ともいう)の戦いで倭国軍と百済軍は唐・新羅連合軍の大攻勢を受けて大敗北した。

しかし、この戦いで数多くの百済系難民が渡来し日本文化に少なからず影響を与えることになる。

白村江の戦いに敗れた天智朝は国防を重視して、対馬・壱岐・筑紫に防人(主として東国の兵士を徴発したと考えられている)を設置した。

また、九州福岡の大野城と大宰府の境界に堤防を造り水を注ぎ(水城)外敵に備えた。

中大兄皇子は667年大和の飛鳥から近江大津に遷都し、668年に即位して天智天皇となった。

皇后には古人大兄皇子の遺児倭姫とした。

のち669年に中大兄皇子の補佐をし政策全般にわたって関与し、「白村江の戦い」で敗れて緊迫した国内情勢を引締め、大化の改新を推進し律令制の基礎を築いた中臣鎌足が死去した。

この臨終のとき天智天皇は大織冠を賜え藤原姓を名乗ることを許した。

天智天皇は律令の整備に力を入れ、律令制度による中央集権国家制度を目指したとされているが、「近江令」の成立には疑問視されている。

天智天皇のもとで民の掌握のために日本最初の戸籍とされる「庚午年籍」(こうごねんじゃく)が670年に作成された。

天智の晩年に皇位につくことを迫られたといわれる同母弟の大海人皇子が吉野に出家するなど「壬申の乱」が芽生えていた。

それはあたかも天智が殺害した吉野の古人大兄皇子の亡霊をみるようだ。

671年に近江大津宮にて崩御する。

| 第38代天皇 | |

| 天皇名 | 天智天皇 |

| 読み方 | てんじてんのう |

| 名・諱等 | 天命開別尊 |

| 読み方 | あめみことひらかすわけのみこと |

| 時代区分 | 古代 |

| 天皇在位 | 668年から671年 |

| 生年 | 626 |

| 没年 | 671 |

| 父 | 舒明天皇 |

| 母 | 皇極・斉明天皇 |

| 兄弟 | 大海人皇子・間人皇女・古人大兄皇子 |

| 配偶者 | 倭姫・遠智娘・姪娘 |

| 皇子女 | 建皇子ら多数 |

| 即位宮 | 近江大津宮 |

| 天皇陵 | 山科陵 |

| 所在地 | 京都市山科区御陵上御廟野町 |

天智天皇 山科陵

(てんじてんのう やましなのみささぎ)

- てんじてんのうのページへのリンク