あべ‐の‐ひらぶ【阿倍比羅夫】

阿倍比羅夫

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/16 01:27 UTC 版)

|

|

|

|---|---|

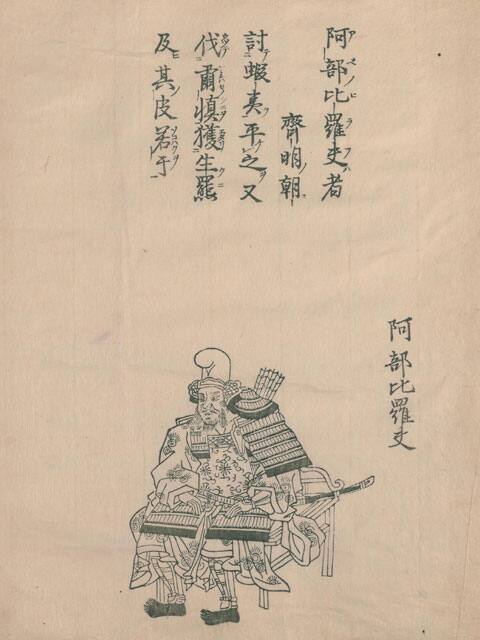

『大日本名将鑑 阿部比羅夫』(月岡芳年画)

|

|

| 時代 | 飛鳥時代 |

| 生誕 | 不明 |

| 死没 | 不明 |

| 官位 | 大錦上、筑紫大宰帥 |

| 主君 | 皇極天皇→孝徳天皇→斉明天皇 |

| 氏族 | 阿倍引田臣 |

| 父母 | 父:不明(阿倍目) |

| 子 | 宿奈麻呂、安麻呂、船守 |

阿倍 比羅夫(あべ の ひらふ、生没年不詳)は、7世紀中期(飛鳥時代)の日本の将軍。氏姓は阿倍引田臣。冠位は大錦上。越国守・後将軍・大宰帥を歴任した。斉明天皇4年(658年)から3年間をかけて日本海側を北へ航海して蝦夷を服属させ、東北以北にて粛慎と交戦した。

出自

阿倍氏は古くから越・北陸道方面の計略で活躍した氏族である。複姓が多く見られ、阿倍引田臣もその一つ。引田臣の性格については、比羅夫の活動にも関連して二説ある。一つは中央豪族である阿倍氏の一支族とするもの、もう一つは越国の地方豪族とするものである。

中央出身説は、当時の国司が中央豪族から派遣されていたことを根拠とする[1]。

比羅夫の父親の名は必ずしもはっきりしないが、各種系図[2]では、阿倍氏の宗族である阿倍目とするものが多い。

一方、太田亮は越国守であることを根拠に越国造家の一族の可能性を指摘している[3]。

なお、『日本書紀』で比羅夫の活動を記す部分は、当時の阿倍氏宗家(阿倍御主人の布勢氏)が提出した家記によると推定されているが、「阿倍臣(名を欠く)」と人名は記されていない。歴史学者の坂本太郎は、書紀編纂時の阿倍宗家が引田氏を快く思わなかったために、敢えて名を隠して阿倍氏の活躍とだけ記した史料を提出したのではないかと推定している[4]。

経歴

大化5年(649年)左大臣・阿倍内麻呂が没して阿倍氏の宗家が絶えたため、比羅夫は傍系出身ながら阿倍氏一族の最有力者として、氏上的な地位に就いたと想定される[5]。

蝦夷征討・粛慎討伐

斉明天皇4年(658年)4月から斉明天皇6年(660年)5月にかけて、越国守であった比羅夫が蝦夷・粛慎征討を行ったことが『日本書紀』に記されている。これらには重複を指摘する意見のほか、いつから30年ほど前には一部の事象のみを史実とする著書もあった[5]。また、渡島をはじめ、日本書紀に書かれている地名を元に明治期に制定された地名があるため、同定には慎重な判断を要する。

- 斉明天皇4年(658年)4月に船軍180隻を率いて蝦夷を討ち、飽田・渟代二郡の蝦夷を降伏させる。降伏した蝦夷の酋長・恩荷に小乙上の冠位を与えるとともに、渟代・津軽二郡の郡領に定めた。また、有間浜で渡島の蝦夷を饗応している[6]。同年7月には蝦夷200人余りが朝廷に参上して物資を献上するとともに、饗応を受けた[7]。

- 同年、比羅夫は粛慎(みしはせ)を平らげ、生きているヒグマ2匹とヒグマの皮70枚を献上する[8]。粛慎(みしはせ)の出自については諸説ある。詳細は粛慎 (みしはせ)の項を参照。

- 斉明天皇5年(659年)3月には船軍180艘を率いて再び蝦夷を討つ。比羅夫は飽田・渟代二郡の蝦夷241人とその虜31人、津軽郡の蝦夷112人とその虜4人、胆振鉏の蝦夷20人を一ヶ所に集めて饗応し禄を与える。また、後方羊蹄(シリベシ)に至り、蝦夷の要請を受けて当地に政所を置き郡領を任命して帰った[9]。「後方羊蹄」の具体的な場所は明らかでないが、余市説[10][11](後志国余市郡)、末期古墳のある札幌・江別説(石狩国札幌郡)や恵庭・千歳説(胆振国千歳郡)があるほか[注釈 1]、江戸時代末期の探検家・松浦武四郎は北海道の尻別川流域と比定し、同地を後志国(しりべしのくに)、同地の山を後方羊蹄山(しりべしやま)と名付けた。

- この頃、再び粛慎と戦って帰還し、虜49人を朝廷に献じたともいう[12]。

- 斉明天皇6年(660年)3月に船軍200艘を率いて粛慎を討つ。比羅夫は大河(石狩川あるいは後志利別川と考える説がある)のほとりで、粛慎に攻められた渡島の蝦夷に助けを求められる。比羅夫は粛慎を幣賄弁島(へろべのしま。粛慎の本拠地を樺太や[13]、奥尻島とする説などがある)まで追って戦い、能登馬身龍が戦死するもこれを破る[14]。同年5月に蝦夷50人余りを献じ、粛慎の47人を饗応した[15]。

白村江の戦い

天智天皇元年(662年)8月に中大兄皇子(後の天智天皇)の命により、新羅征討軍の後将軍として百済救援のために朝鮮半島に向かい、武器や食糧を送った(この時の冠位は大花下)。しかし、翌天智天皇2年(663年)新羅と唐の連合軍に敗れる(白村江の戦い)。この敗北により百済再興はならなかった。

天智天皇3年(664年)新冠位制度(冠位二十六階)の制定に伴って大錦上に叙せられる。またこの頃、筑紫大宰帥に任ぜられている(『続日本紀』)[16]。白村江の戦いののち、唐や新羅の来襲に備え、軍事経験豊かな比羅夫を九州地方の防衛責任者に任じたものと想定される[5]。

系譜

阿倍比羅夫が登場する作品

- 火の鳥 (漫画) - 太陽編に登場

脚注

注釈

出典

- ^ 新野直吉『古代東北史のひとびと』19頁。

- ^ (「阿倍家系」(『備後福山 阿倍家譜』所収)

- ^ 太田亮『姓氏家系大辞典』角川書店、1963年

- ^ 坂本太郎「日本書紀と蝦夷」189-193頁。

- ^ a b c 坂本,平野[1990: 34]

- ^ 『日本書紀』斉明天皇4年4月条

- ^ 『日本書紀』斉明天皇4年7月4日条

- ^ 『日本書紀』斉明天皇4年条

- ^ 苫小牧駒澤大学:駒大在学生応援:インターネット講座■ 第4回 北海道と胆振地方の古代史(アーカイブ)

- ^ 地方史研究所編「余市」に瀧川政次郎「後方羊蹄」=余市説

- ^ 余市町でおこったこんな話 その158「『余市』の刊行と阿倍比羅夫(その2)」|まちの紹介 |北海道余市町ホームページ

- ^ 『日本書紀』斉明天皇5年条

- ^ 西鶴定嘉「樺太史の栞」

- ^ 『日本書紀』斉明天皇6年3月条

- ^ 『日本書紀』斉明天皇6年5月8日条

- ^ 『続日本紀』養老4年正月27日条

- ^ 『続日本紀』養老4年正月27日条

参考文献

- 西鶴定嘉「樺太史の栞」

- 坂本太郎「日本書紀と蝦夷」『日本古代史の基礎的研究』(上)(東京大学出版会、1964年。初出は古代史談話会『蝦夷』、1956年)

- 宝賀寿男『古代氏族系譜集成』(古代氏族研究会、1986年)

- 新野直吉『古代東北史の人々』(吉川弘文館、1978年)

- 坂本太郎、平野邦雄監修『日本古代氏族人名辞典』吉川弘文館、1990年

関連項目

外部リンク

阿倍比羅夫と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 阿倍比羅夫のページへのリンク