よしきり‐ざめ【×葦切×鮫】

ヨシキリザメ(一般和名); Blue Shark

ヨシキリザメ

| |||||||||||||||||||||

葦切鮫

ヨシキリザメ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/26 23:17 UTC 版)

| ヨシキリザメ | |||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||||

| 保全状況評価[1] | |||||||||||||||||||||

| NEAR THREATENED (IUCN Red List Ver.3.1 (2001))

| |||||||||||||||||||||

| 分類 | |||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||

| 学名 | |||||||||||||||||||||

| Prionace glauca (Linnaeus, 1758) | |||||||||||||||||||||

| シノニム | |||||||||||||||||||||

|

Squalus glaucus Linnaeus, 1758 | |||||||||||||||||||||

| 英名 | |||||||||||||||||||||

| Blue shark | |||||||||||||||||||||

分布

|

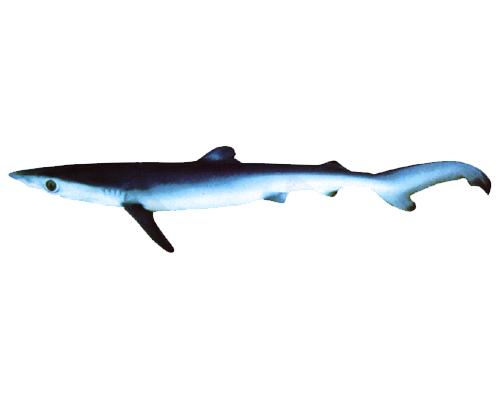

ヨシキリザメ (葦切鮫、英名:Blue Shark、学名:Prionace glauca)はメジロザメ科に属するサメ。地方名はアオブカ・ミズブカ・アオタ・アオナギ・オバサン・オイランなどがある[注釈 1][3]。

本種のみでヨシキリザメ属 Prionace を形成する(単型)。

概要

世界中の暖かい海に幅広く生息し、長距離を回遊する。全長2-3 m。主にイカや魚を捕食する。成長は早く、4-6年で成熟する。胎盤形成型の胎生で、一度に最大100尾以上の子どもを産む。

日本に水揚されるサメ類の中では最も多く、資源量も豊富である。肉や鰭、皮、軟骨などが利用されている。人や船を襲った報告があり、比較的危険性が高いとされる。

分布

最も広範な分布域を持つサメの一つで、世界中の熱帯から温帯海域に広く分布する。外洋の海表面から水深350mまで見られ、水温12-20℃を好む[1]。高度回遊性サメ類の一つであり、非常に長い距離を回遊する。

日本近海のヨシキリザメは黒潮と親潮がぶつかる潮目のやや南の海域で生まれ、幼魚のころまで潮目の海域で成長する。成熟期前になると、オスは南の海域に、メスは北の海域に分かれて生息する。成熟して成魚になると、メスは南下してオスと同じ海域に生息するようになるが、交尾期以外は生息域は雌雄で分離しているといわれている。理由はよくわかっていないが、サメの天敵はサメ自身であるので、自分より大きな個体から捕食されるのを防ぐためだともいわれている。

形態

最大で全長384 cm、体重205.9 kgに達する。[4]。全長6 mになるという記述もあるが、公式な記録はない。体型は細身の流線形で、大きく長い胸鰭を翼のように左右に広げて遊泳する。吻は長く円錐形。眼は比較的大きい。

背側の体色は鮮やかな藍青色で、英名(Blue shark)[注釈 2]の由来にもなっている。宮城県ではアオナギとの別名もあり、中国語でも「大青鯊」(ダーチンシャー、dàqīngshā)と呼ぶ地方がある。腹側は白色である。

両顎歯は異形。上顎歯は幅広の三角形で鋸歯縁を備え、先端は口角に向かってやや傾く。下顎歯は単尖頭で細身の三角形[5]。

-

下方より見上げたヨシキリザメ

細身の体型と胸鰭の大きさがわかる -

直上より見た遊泳中の個体

-

顎骨標本

-

上顎歯

生態

比較的小型の硬骨魚類やイカが主要な餌生物であり、他に無脊椎動物、小型のサメ、哺乳類(鯨類)の死骸、まれに海鳥も捕食する[6]。餌生物の嗜好性は乏しく、機会選択的な捕食を行う[5]。暖流と寒流の間にできる暖流の渦を辿って深く潜り中深層で餌をとることもある[7]。

他のメジロザメ類には見られない特徴として、鰓弓に鰓耙を備える[6]。

天敵にはカリフォルニアアシカ Zalophus californianusやアオザメ、ホホジロザメがいる[5]。大型個体の天敵はほとんどいない。

雄は4 - 5年、182 - 281 cmで成熟する[5]。雌は5 - 6年、221 - 323 cmで成熟する[5]。

胎生であり胎盤を形成する。妊娠期間は9 - 12か月。雌は卵殻腺に精子を長期間保存しておくことができる。産仔数は雌によって4 - 135尾まで(主に母体サイズによって)異なり、平均約35尾。産まれてくる子どもは35 - 50 cmである[1]。寿命は20年以上と考えられている[6]。

人との関わり

漁業

スペイン、ビーゴの漁港にて

(2007年4月9日の撮影)

日本では最も水揚量が多いサメとなっており、1992年から2009年の水揚量は8700 - 16000トンである[8]。マグロ延縄などでの混獲が主で、ヨシキリザメが漁業対象になることはほとんどない。漁業の対象のほか、スポーツ・フィッシングの対象にもされている。

ヨシキリザメの肉には独特の弾力があり、かまぼこや半片といった魚肉練り製品の材料として欠かせず[9]、また鰭も中華料理の高級食材であるフカヒレの原料になる。日本国内において食用となるサメ類の約9割は気仙沼漁港で水揚げされるが、その大半はヨシキリザメとネズミザメ(モウカザメ)である[9]。

ヨシキリザメの魚肉は水っぽく、サメ独特のアンモニア臭もネズミザメより強いものの[10][9]、加工品としての需要が高いためネズミザメよりも高額で取引されるという[9]。また宮城県や岩手県ではフカヒレの加工が盛んで、香港や台湾などへも輸出されている。近年は、軟骨をコラーゲンなどの摂取を目的とした健康食品に加工販売することも行われている。

食料として見た場合、ヨシキリザメの体内に含まれる微量の水銀に注意する必要がある。厚生労働省は、ヨシキリザメを妊婦が摂食量を注意すべき魚介類の一つとして挙げており、2005年11月2日の発表では、1回に食べる量を約80 gとした場合、ヨシキリザメの摂食は週に2回まで(1週間当たり160g程度)を目安としている[11]。 [12]

伊勢神宮にも奉納される「さめのたれ」(干物)はヨシキリザメのものが最上品とされる。

危険性

ヨシキリザメは人を襲うこともあり[10]、実際1580年から2015年の間に人身事故13件(うち4件は死亡事故)が確認されており[13]、人に対して危険であると言える。攻撃前の行動パターンとして、遊泳者の周囲をゆっくり旋回することが知られている。ときには15分以上にわたり何度も旋回を行った後、攻撃に移行する[6]。最初の咬み付きはいわゆる試し咬みの場合がある。常に攻撃的であるとは限らないが、サメがゆっくりと接近してきた場合は注意が必要である。

日本近海では1970年(昭和45年)12月、八丈島沖約500 kmの太平洋上で、操業中の漁船員が延縄にかかったヨシキリザメを船上に引き上げようとしたところ、左手首を食いちぎられる事故が発生している[14]。また1982年(昭和57年)8月29日には熊本県天草郡大矢野町(現:上天草市)沖にある羽干島から北方1 - 2 kmの有明海[15](島原海とも、水深約16 m)で、父親の操縦するヨットにロープで曳かれながら遊泳していた少女(当時13歳)がサメに襲われ、腹部を食いちぎられて即死するという事故が発生している[14]。海水浴中にサメに襲われて死亡した事故は戦後日本では5回目で、少女の遺体は胸から腹にかけ、横27 cm、縦30 cmにわたって食いちぎられており、傷にはノコギリ状の歯型が確認されたほか、歯同士の間隔は間隔は約2.5 cmであったことから、少女を襲ったサメは体長4 - 5 mの大型のサメと思われる[15]。大分生態水族館マリーンパレスの館長・高松史朗はこのサメの種類について、出現海域などから見てヨシキリザメではないかと推測している[14]。ただしインターナショナル・シャーク・アタック・ファイル (ISAF) に収録されているデータでは、この事故で少女を襲撃したサメの種類は不明とされている[16][17]。

飼育記録

飼育は難しいとされており、世界中の水族館が常設展示を試みるもうまく飼育できた例は少ない。

アメリカでは1969年にシーワールド・サンディエゴの円形水槽で複数のヨシキリザメの飼育を試みるも、最大3か月程度しか飼育できなかった[12]。同館では時期は不明だが再度ヨシキリザメを搬入するも混泳するオオメジロザメに被食された記録がある[12]。 モントレーベイ水族館は、1995年11月29日にモントレー湾で捕獲された雌のヨシキリザメを飼育するも、壁への擦れから発生した傷の影響で、1996年2月14日に死亡している。

その他アメリカでは、時期は不明だが、カリフォルニア州に存在したマリンランド・オブ・ザ・パシフィックでは最大3.5mまで深くなる大水槽でヨシキリザメを飼育したが水槽内で傷を負い死亡[12]、ニュージャージー州のアドベンチャー・アクアリウムでは1.8m程の個体を210日飼育したという記録がある[12]。

ヨーロッパでは時期は不明だが、ポルトガルのリスボン水族館が数度展示を試みた記録があり[12]、80 cmと90 cmの幼魚をダメージなく輸送し、大水槽に展示するも混泳するオグロメジロザメに被食され死亡[12]、1.6mの雌の個体の展示を試みるも輸送中にトラブルが発生し、大水槽に展示して間もなく死亡する記録の他に、1個体を194日飼育した記録がある[12][18]。

その他、スペインのオセアノグラフィックが2005年7月27日から9月25日まで1.1mの雌雄2個体の飼育[12]、同国のサンセバスチャン水族館でも飼育記録がある[18]。

(2020年8月15日撮影)

(2019年7月27日撮影)

日本では1987年に国営沖縄記念公園水族館が30日程度飼育した記録がある[12]。 葛西臨海水族園では1999年にヨシキリザメを大水槽に搬入し、246日飼育展示した。これは当時の世界最高記録だった。[19]。また、同園では2020年6月に新たに二尾のヨシキリザメの幼体を搬入し同年10月まで飼育された。[20]

かつて宮城県にあったマリンピア松島水族館では2003年7月17日に捕獲したヨシキリザメを56日間飼育した記録がある[21]。

むろと廃校水族館では25mプール水槽でヨシキリザメの飼育展示に挑戦しており2018年定置網にかかった個体を数ヶ月飼育展示していたが土砂災害で弱ってしまった為海に放流された。また同館は後にヨシキリザメを搬入し飼育展示している[22]。

仙台うみの杜水族館は展示コンセプトである三陸の魚の代表魚として、常設展示を目指し挑戦を続けており[23]、2017年2月21日に飼育日数247日を達成して最長記録を更新した[24]。この個体は飼育日数252日で死亡した[25]。 さらに、同館では2018年7月27日に飼育展示を開始したヨシキリザメが2019年4月5日に再び世界最高記録を更新[26]、しかし2020年12月15日に死亡、飼育記録は873日となったが、同館の持つ飼育記録を大幅に更新した[27]。

脚注

注釈

出典

- ^ a b c Stevens, J. 2005. Prionace glauca. In: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.4. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 26 January 2011.

- ^ "Prionace". World Register of Marine Species. 2014年12月8日閲覧。

- ^ 佐藤隆平・仲谷一宏・長谷部明石.1987.原色魚類図鑑-気仙沼市魚市場に水揚げされる魚類 改訂版.野崎印刷紙業株式会社,気仙沼市.Pp.20

- ^ David A.Ebert,Mare Dando and Sarah Fowler (2021). SHARKS OF THE WORLD A Compleat Guide. WILD NATURE PRESS.

- ^ a b c d e Biological Profiles: Blue shark Florida Museum of Natural History Ichthyology Department.

- ^ a b c d Leonard J. V. Compagno (1984) "FAO Species Catalogue Vol.4, Part 2 Sharks of the World: An Annotated and Illustrated catalogue of shark species known to date". (PDF) Food and Agriculture Organization of the United States.

- ^ Braun, Camrin D.; Gaube, Peter; Sinclair-Taylor, Tane H.; Skomal, Gregory B.; Thorrold, Simon R. (2019-08-27). “Mesoscale eddies release pelagic sharks from thermal constraints to foraging in the ocean twilight zone” (英語). Proceedings of the National Academy of Sciences 116 (35): 17187–17192. doi:10.1073/pnas.1903067116. ISSN 0027-8424. PMC 6717292. PMID 31387979.

- ^ 平成22年国際漁業資源の現況:ヨシキリザメ 水産庁独立行政法人水産総合研究センター

- ^ a b c d “【特報 追う】サメ肉料理 目指せ宮城の名産品 官民連携課題は「臭み」”. MSN産経ニュース (産業経済新聞社). (2007年12月14日). オリジナルの2009年12月14日時点におけるアーカイブ。 2009年9月4日閲覧。

- ^ a b 仲谷一宏; 尼岡 邦夫(監修). “ヨシキリザメ”. 海のお魚大百科 デジタルお魚図鑑. 長崎県水産部. 2009年9月10日閲覧。

- ^ 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課 (2003年6月3日). “妊婦への魚介類の摂食と水銀に関する注意事項の見直しについて(Q&A)(平成17年11月2日)”. 魚介類に含まれる水銀について. 厚生労働省. 2013年3月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年4月15日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j “Blue Shark (Prionace glauca) in Captivity” (November 2019). 30 November 2019閲覧。

- ^ 『サメ-海の王者たち-改訂版-』ブックマン社

- ^ a b c 『毎日新聞』1982年8月30日東京朝刊第14版社会面23頁「ヨット遊び無残 女生徒、サメに襲われ即死 島原海 弟二人と遊泳中に ロープにひかれ父の目前」「犯人はヨシキリザメ?」「異常水音を聞き分け襲う」(毎日新聞東京本社) - 縮刷版869頁。

- ^ a b 『朝日新聞』1982年8月30日西部朝刊第14版社会面19頁「サメ、中1少女襲う 天草沖 腹かまれ即死」ヨットわきで遊泳中 「ロープ…」と声残し」「忘れたころに犠牲者 水泳中では戦後5人目」「「人を食うとは」驚く漁民」(朝日新聞西部本社)

- ^ K. Nakaya 1993, p. 40.

- ^ 矢野和成 2002, p. 418.

- ^ a b “Collection, transport and husbandry of the blue shark, Prionace glauca” (December 2017). 26 September 2020閲覧。

- ^ “写真でふりかえる25年” (November 2019). 30 November 2019閲覧。

- ^ 珍しい、だけど身近なサメ──ヨシキリザメ 東京ズーネット(2020年7月17日)

- ^ “第48回水族館技術者研究会” (January 2005). 26 January 2020閲覧。

- ^ 高知)世界で最も美しいサメ泳ぐ むろと廃校水族館 朝日新聞デジタル(2018年6月12日)

- ^ ヨシキリザメ、オープン前に死ぬ うみの杜水族館 朝日新聞デジタル(2015年6月30日)

- ^ “<うみの杜水族館>ヨシキリザメ飼育 新記録”. 河北新報. (2017年2月22日) 2017年2月23日閲覧。

- ^ “<うみの杜水族館>最長飼育ヨシキリザメ死ぬ”. 河北新報. (2017年3月2日) 2018年1月30日閲覧。

- ^ “【国内最長記録を更新!】ヨシキリザメ展示中。ぜひご覧ください!” (November 2019). 30 November 2019閲覧。

- ^ “ヨシキリザメ死亡について” (17 Dcember 2020). 17 Dcember 2020閲覧。

参考文献

- Kazuhiro Nakaya (1993-05-15). “A Fatal Attack by a White Shark in Japan and a Review of Shark Attacks in Japanese Waters” (英語). Japanese Journal of Ichthyology (The Ichthyological Society of Japan) 40 (1): 35-42. CRID 1390282679739245312. doi:10.11369/jji1950.40.35. 国立国会図書館書誌ID:3817404.

- 矢野和成「サメの攻撃による人的被害と被害による社会現象」『海洋と生物』第24巻第5号、生物研究社、2002年10月15日、415-423頁、CRID 1523106606030836480、国立国会図書館書誌ID:6347235。 - 通巻:第142号。

関連項目

「ヨシキリザメ」の例文・使い方・用例・文例

- ヨシキリザメ

固有名詞の分類

- ヨシキリザメのページへのリンク