淡嶋神社

| 淡嶋神社 あわしま 御祭神 少彦名命 大己貴命 息長足姫命(神功皇后) 鎮座地 和歌山県和歌山市加太 |

|

||||||||||||

| 延喜式内の旧社。 その昔、神功皇后が三韓出兵からお帰りの際、瀬戸の海上で激しい嵐に遭い、沈みそうになる船の中で神に祈りを捧げると、お告げがありました。「船の苫(とま)を海に投げ、その流れのままに船を進めよ。」その通りに船を進めると、ひとつの島に辿り着くことができました。その島が、友ヶ島です。友ヶ島には少彦名命と大己貴命が祭られていて、皇后さまは助けてくれたお礼の気持ちを込めて、持ち帰ってきた宝物をお供え物になりました。その後、何年か経ち、神功皇后の孫にあたられる仁徳天皇が友ヶ島に狩りに来られ、いきさつをお聞きになり、島ではなにかとご不自由であろうと、お社を対岸の加太に遷され御祖母の崇敬された神様であるからと御祖母の命をも合わせ祀られ、御社殿をお建てになりました。それで加太神社と称へ、又旧宮の名により淡嶋とも又両地名をとって加太淡嶋神社とも称へ奉られます。 仁徳天皇五年三月三日で、今から約千七百年前のことでした。 男雛女雛の始まりは、淡嶋神社の御祭神である少彦名命と神功皇后の男女一対の御神像であるとされています。また、雛祭りが三月三日になったのは、加太への御遷宮の日が三月三日であったことから。雛まつりの語源も、スクナヒコナ祭がのちに簡略化されて、ヒナまつりと言われるようになったとされています。 |

|||||||||||||

|

|

||||||||||||

| 供養されるお人形たち。本殿の中は雛人形でいっぱい。向かって右側には市松人形さんが。 お人形さん達は各々の場所があって、きちんと整理して、並べられています。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 少彦名命は、裁縫の道を初めて教えた神様で、毎年二月八日の針祭が行われます。俗に針供養として有名です。 ご供養された針は、この針塚に納められます。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

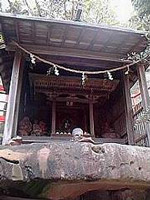

| 境内の左がわ奥にある、大国主社。 ご祭神少彦名命とともに国つくりをされた大己貴命(大国主命)をお祀りしています。 |

|||||||||||||

|

|||||||||||||

| 三月三日の雛流しの神事 日が高く昇った正午。春の海に千羽鶴がまかれ、本殿でお祓いを受けた人形をいっぱい乗せた白木の船は、先導される船に引かれ、人がたに書かれた願い事といっしょにこの海を沖へと沖へと向かいます。 |

|||||||||||||

| ※人形ご供養受付時間 午前9時~午後4時 (受付できない日…仏滅の平日、12月20日~1月3日、2月20日~3月3日) お祓いは要予約。 |

|||||||||||||

淡嶋神社

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/28 23:03 UTC 版)

| 淡嶋神社 | |

|---|---|

拝殿 |

|

| 所在地 | 和歌山県和歌山市加太116 |

| 位置 | 北緯34度16分25.3秒 東経135度3分59.4秒 / 北緯34.273694度 東経135.066500度座標: 北緯34度16分25.3秒 東経135度3分59.4秒 / 北緯34.273694度 東経135.066500度 |

| 主祭神 | 少彦名命 大己貴命 息長足姫命 |

| 社格等 | 式内社(小)論社 旧郷社 |

| 創建 | (伝)仁徳天皇時代 |

| 本殿の様式 | 流造檜皮葺 |

| 別名 | 加太神社 |

| 例祭 | 4月3日 |

| 主な神事 | 雛祭(3月3日) |

| 地図 | |

淡嶋神社(あわしまじんじゃ)は、和歌山県和歌山市加太にある神社。式内社論社で、旧社格は郷社。

全国にある淡島神社・粟島神社・淡路神社の総本社である。人形供養で知られ、境内一円に全国から奉納された2万体にも及ぶ無数の人形が並んでいる。

祭神

ただし、淡島神の本体については諸説ある。

歴史

淡嶋神社系統の神社は日本国内に約1000社余りあるが、当神社はその総本社であり、和歌山県内でも屈指の歴史を誇る。

神話において日本を創造したと伝えられる少彦名命(すくなひこなのみこと)と大己貴命(おほなむじのみこと)の祠が加太の沖合いの友ヶ島のうちの神島(淡島)に祀られたことが始まりとされる。社伝によれば、三韓出兵の帰途瀬戸の海上での突然の嵐に遭遇した神功皇后が、船中で祈りを捧げたところ、「船の苫を海に投げ、その流れのままに船を進めるように」とのお告げにより友ヶ島に無事入港できたことを感謝し、持ち帰った三韓渡来の宝物を先述の二神に奉納した。その数年後、神功皇后の孫である仁徳天皇が友ヶ島に狩りに来た際、その事実を聞くにおよび、島では不自由であろうと考え、社を対岸の加太に移し、現在のような社殿を建築したことが淡嶋神社の起こりとされる。

淡島神は住吉神の妃神で、婦人病にかかったため淡島に流され、そこで婦人病を治す誓いを立てたとする伝承もあるが、これは、淡島が住吉大社の社領となっていたことによる後世の附会と考えられている。このことにより、淡嶋神社は、婦人病をはじめとして安産・子授けなど女性に関するあらゆることを祈願する神社となった(ただし、加太淡嶋神社では少彦名命が医薬の神であるからと説明している)。

江戸時代には、淡島願人(あわしまがんにん)と呼ばれる人々が、淡島明神の人形を祀った厨子を背負い、淡島明神の神徳を説いて廻ったため、淡島信仰が全国に広がった。

現在の社殿は豊臣秀吉の紀州征伐で焼失したが、その後浅野幸長が再建、紀州徳川家初代・徳川頼宣が修復を加え、さらに江戸時代末期に第10代・徳川治宝が造営、1979年(昭和54年)に現在の新社殿となった。

人形供養

人形供養の神社としても有名で、境内には供養のために納められた、無数の日本人形や市松人形が境内に隙間なく陳列されている。その他信楽焼の狸の置物や招き猫、福助人形などといった郷土玩具も所狭しと並べられている。なお、その光景を一部のマスコミが心霊スポットとして採り上げることがある。そのことに対して、神社の神職も「遊んでもらえる、見られることが供養につながる」という考えに基づいており、むしろ(どういう方面であれ)人形に関心を持ってもらえることに意義を持つという立場をとっており、日本人形協会と反発を繰り返していた。

その流れの中で2016年9月、供養のために同神社へ納められた数百体の人形をユニバーサル・スタジオ・ジャパンが開催する「ハロウィーン・ホラー・ナイト」(en:Halloween Horror Nights)「祟 TATARI ~生き人形の呪い~」というイベントに貸し出した[1][2]。ただし、この供養として納められた人形を、供養を依頼した本人に無断で貸し出した行為に関して、世間の批判を浴びることになった[3]。

針供養

針供養の神社としても有名で、同神社境内には針塚が建てられており毎年2月ごろに全国から集められた針を供養する。近年では縫い物をする機会が少なくなっていることから、供養に奉納される針の数も減っているという。

婦人病祈願

淡島神は婦人病にかかったため淡島に流されたという伝承から、婦人病を始めとして安産・子授けなど女性のあらゆる下の病を快癒してくれる神社とされている。かつては祈願のため男根形や自身の髪の毛などが奉納されていたが、現在はそれらに代わって自身の穿いていた下着を奉納する女性が多い。境内奧の末社には絵馬などと共に多数の女性用下着が奉納されている。

祭事

文化財

重要文化財(国指定)

ギャラリー

交通

最寄りの駅は南海加太線加太駅。但しそこからは、徒歩20分強(15分と書いてあるサイトがあるが誤りである)、タクシーも駅前に1台いるだけであり、デマンド型乗合タクシー[7]を除いて公共交通機関がないので注意。

周辺情報

脚注

- ^ 人形供養の神社から800体、USJの祟り – Lmaga.jp 2016年9月9日

- ^ USJのハロウィーン、昼と夜で一変 – 日本経済新聞 2016年9月16日

- ^ USJ大炎上「呪い人形」事件はどこで間違えたのか? – ダイヤモンド・オンライン 2016年10月21日

- ^ 和歌山・加太の淡嶋神社で「七夕まつり」-願いを込めた短冊をご祈祷

- ^ 金銅造丸鞘太刀〈中身無銘/〉 - 国指定文化財等データベース(文化庁)

- ^ 大円山形星兜 - 国指定文化財等データベース(文化庁)

- ^ 和歌山市デマンド型乗合タクシー(加太地区淡嶋神社系統)

外部リンク

固有名詞の分類

- 淡嶋神社のページへのリンク