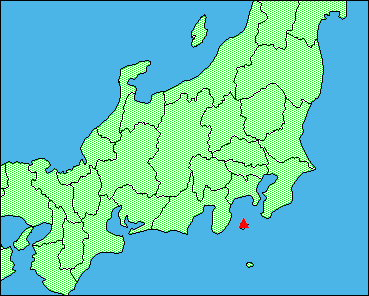

伊豆大島(東京都)

758m 北緯34度43分29秒 東経139度23分41秒 (三原新山) (世界測地系)

概 要

北北西-南南東13㎞、東北東-西南西9㎞の火山島。主に玄武岩(SiO2 51~53%)からなる成層火山。頂上部にカルデラと中央火口丘三原山がある。カルデラの直径は3~4.5㎞で東方に開く。三原山の火口(直径800m)内の地形は、火山活動の盛衰に応じ、絶えず変動。

大島火山は、数万年前から活動を始め、緩傾斜の主成層火山体と北北西-南南東方向の割れ目火口から噴出した多数の側火山がある。5、7世紀の爆発的噴火で、山頂部に相接して2つのカルデラが生じた。その後の溶岩はカルデラ底を埋積しながら北東方向に流下し、海岸に達している。カルデラ形成後、1777年まで10回の大噴火(1回の噴出量数億トン)、1777年以後数千万トン程度の中規模噴火が1912、1950年および1986年に始まり(33~38年間隔)、それらの間に20回以上の小噴火がある。大噴火は初期にスコリア放出・溶岩の流出、その後(10年程度?)火山灰の放出が続く。中噴火はスコリア、溶岩の噴出、小噴火は噴石、火山灰の放出など。海岸近くではマグマ水蒸気爆発も起きている。

1552~1974年の噴火は三原山火口か、その周辺のカルデラ底で発生したが、1986年噴火は三原山火口内(A火口)と割れ目火口(カルデラ底:B火口、カルデラ縁外側の山腹斜面:C火口)で起こった。ストロンボリ式またはハワイ式の噴火が特徴。噴火前兆あるいは活動と関係する地殻変動、地震・微動、地磁気、比抵抗等の変化が観測されている。島民約9000名(平成16年)。

最近1万年間の火山活動

伊豆大島には、1万年前以降の火山活動よって主に降下テフラからなる古期大島層群が広く分布しており、95部層に達する。その後、約1500年前に中央部のカルデラが形成された。その際に、島全体を広く覆う火砕流あるいは岩屑なだれ堆積物であるS2層が堆積した。この層をふくむ上位の降下火山灰層は新期大島層群と呼ばれ、24枚の降下スコリアの単位が確認されている。この間の活動で、カルデラ床が埋め立てられるとともに中央火口丘である三原山が形成された。また、側噴火の活動もあり、歴史時代にも9回発生したことがわかっている。伊豆大島の活動は、基本的には降下スコリアと溶岩流が活動の中心であるが、島全体を覆うような水蒸気爆発ないし岩屑なだれの堆積は、約8000年前の041の時期にもあり、S2と同じようにカルデラの形成と関連していると考えられている(田沢,1989;川辺,1991;小山・早川,1996;小山,1998)。

記録に残る火山活動

火山観測

気象庁では、地震計,空振計,傾斜計,GPS,体積歪計 ,光波距離計,遠望カメラを設置し、伊豆大島の火山活動の監視・観測を行っています。

火山活動解説資料

固有名詞の分類

Weblioに収録されているすべての辞書から伊豆大島を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。

全ての辞書から伊豆大島

を検索

全ての辞書から伊豆大島

を検索

- 伊豆大島のページへのリンク