大野弥五郎 規貞(おおのやごろう のりさだ ?-?)

54.大野弥三郎 規周(おおのやさぶろう のりちか 1820-1886)

三代続く天文測器師、弥三郎規周は海軍器械技師、大阪造幣局技師。

大野家は、弥五郎規貞、弥三郎規行、弥三郎規周と江戸に三代続く天文測器製作者であった。

高橋至時とともに江戸の暦局に出仕して改暦御用にあたった間重富には、暦学上の功績のほか、精巧な観測機器の作製がある。特に、精密機器を作製できる技術者の開拓と育成、これに要する資金の提供である。間は、京都の戸田東三郎忠行には象限儀、垂揺球儀を、後には江戸の暦局御用時計師大野規貞、規行には小方儀、象限儀、厘尺、コンパスなどの作製にあたらせたという。

「伊能忠敬測量日記 蝦夷于役志」(寛政12年 1800)以降には、忠敬の出立に際して見送る人々の中に再三、大野弥五郎(規貞)、弥三郎(規行)の名が見え、たしかに親交があったことが分かる。また、忠敬が当初に持参した測量機器として、象限儀、垂揺球儀、子午線儀、測食定分儀、星鏡、望遠鏡、方位盤、間棹、指南鍼、コンパツ、新製分度規矩の名が同測量日記に見られることから、これらの機器の一部が彼らの手で製作されたと思われる。実際、伊能忠敬の測量技術について紹介した「量地伝習録」(尾形慶助著)には、測器を細工する時計師として大野弥三郎が紹介されている。

機器の製作にあたってその詳細は、蘭書などのよって分かるとしても、相当の技量を必要としたに違いない。規行らは、当初こそ間重富の依頼によって測器製造にあたったのであろうが、引札に見られるように、ほどなく測器製作が本職になった。幕末から明治にかけて、それほど多くの需要があったということになる。

富山藩の椎名道三(1790-1858)が使用したと思われる?森丘金太郎氏所蔵の大方儀には大野規行の、松代藩を代表する測量家東福寺泰作(1831-1901)が使用した小方儀には大野規周の銘があるなど各地の技術者が使用したと思われる。

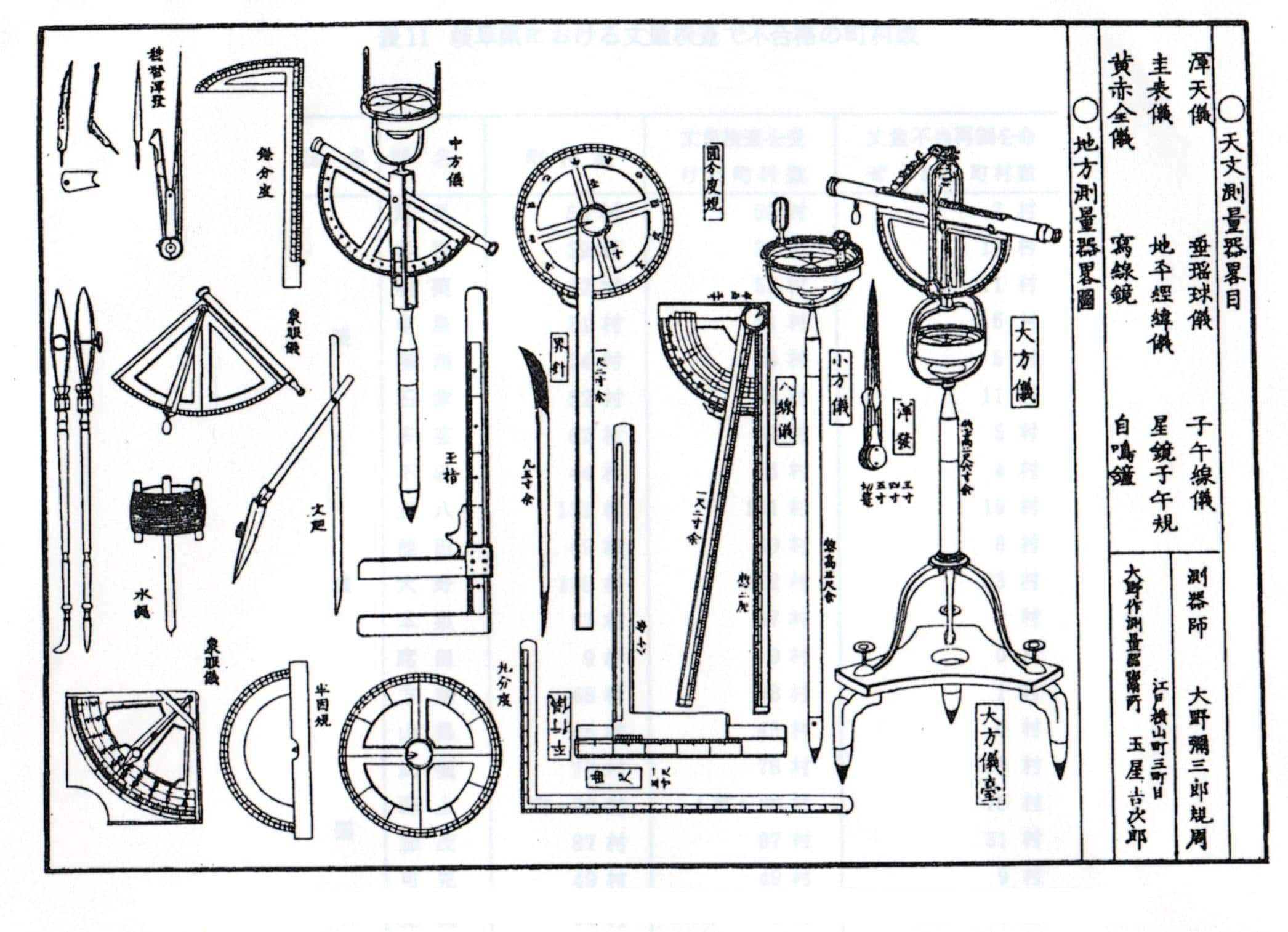

その規周の作成した天文測量機器が、江戸(両国)横山町三町目にあった玉屋吉次郎店によって販売されていたことが、残された"引札"(チラシ)によって明らかになっている(嘉永2年 1849)。引札には、天文測量機器として象限儀、垂揺球儀、子午線儀、星鏡子午線規、地平経緯儀などが、地方測量機器として大方儀、小方儀、曲尺、八線儀、水縄などが記載されている。

規周は、明治維新前の文久2年(1862)榎本武揚に同行した幕府遣欧留学生としてオランダに渡る。榎本らのオランダ行は、幕府がオランダに注文した開陽丸建造の監督官としての役割と本場の海軍を学ぶことを兼ねていた。遣欧留学生もまた、買い受けた軍艦のための操艦・航海や鍛冶・鋳物を学ぶ者のほか、より広範な法学、機械・造船、医学、経済などを学ぶ者が含まれていた。その人選は、身分よりも実力を優先したもので、多くの下士のほか水夫や職人も含まれていて、帰国後は技術者として日本の近代化に活躍することが期待されていた。

測量機など精密機器の製作を学ぶ職人規周も、その中の一人であった。

規周は、安政2年(1855)ころは福井藩に、慶應3年(1867)以降は幕府海軍に器械技術を指導していたが、明治新政府になってからは大阪造幣局技師となり、機械器具製作の指導にあたった。大阪の造幣博物館には、工作方大野規周製作の天秤や大時計が展示されている。そして四代目となる規周の子規好もまた、1877年にスイスに留学し、帰国後は大阪で時計製造工場を開き、規周とともに懐中時計の製造を試みた。その後の日本の時計製造は大野規周の高弟によって進展したといわれている。

このように大野家代々の人たちは、時代の流れに乗って天文測器・測量器から精密機器製造に関わり、時計師となっていった。

- 大野弥五郎 規貞のページへのリンク